点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:朱 剑

真诚表达,自古就作为艺术创作的金律而备受推崇。但今天,真诚表达与艺术似乎渐行渐远,创作正在从“人性流露”转变为“人设生产”。前者,强调创作者的内在冲动与体验,关注创作过程的自然而然;后者,突出行为的策略性,背后是一整套系统工程。

其实“人性流露”和“人设生产”本身并不截然对立。毕竟,工业化时代的艺术很大程度上已经转变为可复制、可量产的文化产品,艺术家要同时面对自我表达、品牌管理、社会互动等多种诉求。然而,体现“人性流露”的真诚表达,才是一切艺术创作的基础。当越来越多的艺术家几乎忘了创作要以真实的情感体验和自我认知为出发点,一味顺从市场导向和外部期待,其结果必然是“人设生产”大行其道:艺术不断沦为有意识地营造、设计和营销人物形象乃至品牌实践,艺术家为了将自己和作品从工业化情境的泯然众人中凸显出来,奋力打造与众不同的状态。

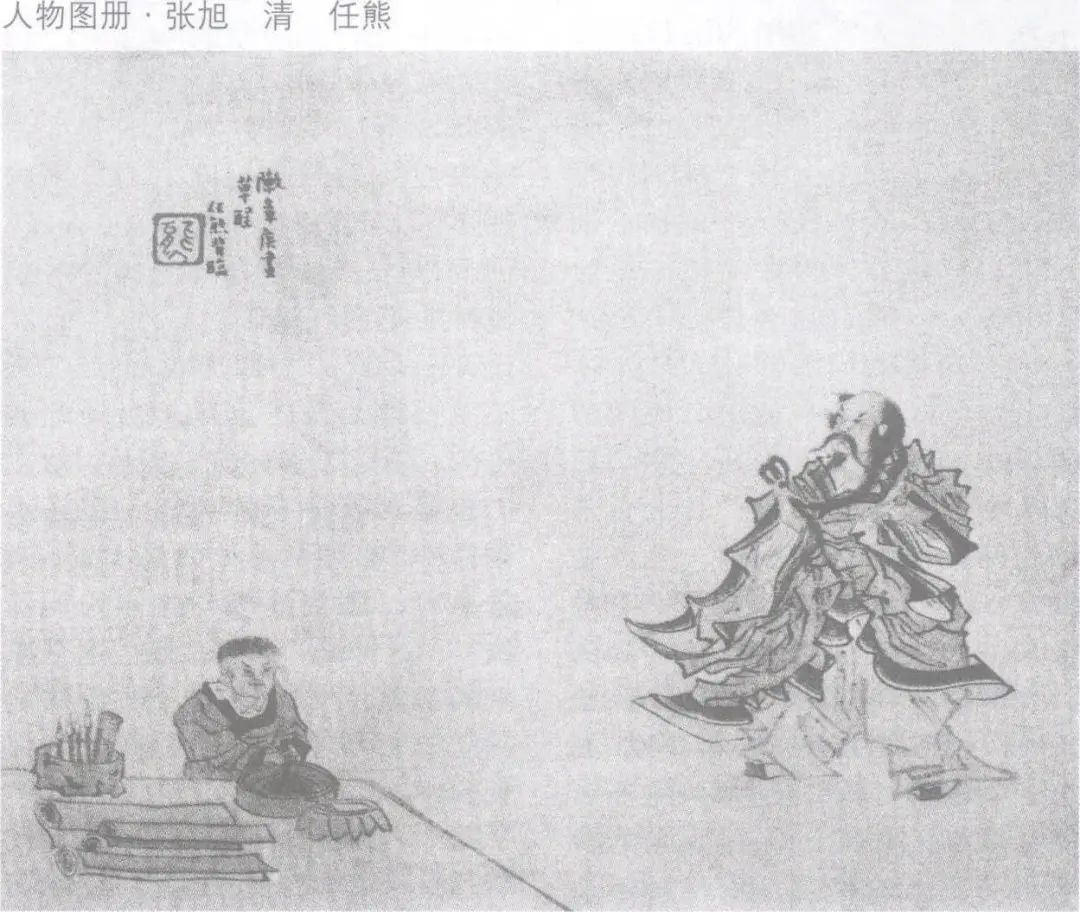

“解衣般礴”典故

吊诡的是,与众不同这一原本属于应对市场竞争而采取的手段,在今天的大众认知甚至艺术家认知中,居然和真诚紧密联系在一起。当然,产生这种认知并非毫无道理。如先秦典籍《庄子》中记载的画师,曾凭着与众不同的“解衣般礴”状态,被宋元君称赞为“真画者”。再如荷兰画家梵高,完全以直觉为驱动,用扭曲翻动的笔触和异常饱和的色彩营造出一个情感炽烈的艺术世界。至于他割耳朵赠朋友的疯狂举动,更是让一位艺术家的言行“出圈”到尽人皆知的地步。以上两个例子,都是艺术真诚表达的典型。也正是类似例子的大量传播,艺术表达的真诚与否便开始和与众不同的状态挂上了钩。

但我们要透过现象看本质。因为艺术真诚表达的本质并不是与众不同,而是能让人们从中看到一种卸下社会面具和理性雕琢的生命本真状态。被宋元君点赞的画师和大众所了解的梵高,显然都极致性地释放情感或情绪,完全呈现了生命的本真状态。借用中国的哲学概念和艺术命题,他们都找到了自己的“本心”“本性”,实现了“心手相应”“人艺合一”。而他们表现出来的与众不同,乃是在做回自己的过程中,偏离或背离了主流审美规范所致。由此可见,艺术家或艺术作品的与众不同,不过是真诚表达的副产品。

值得注意的是,现代社会里追求与众不同并非艺术家的特权,而是内嵌于现代社会的普遍现象。只是艺术家往往被视为追求与众不同、体现与众不同的代表性群体。同样,这一认知也有历史渊源——西方进入近代史,就是艺术家充当了人性觉醒的先锋。比如我们耳熟能详的文艺复兴三杰,皆为大艺术家。数百年间,艺术家在世人眼中,已然成为表达人性与个体精神的主体,俨然人本主义所推崇的个体价值之化身。但接下来,故事情节出现了转折——人本主义价值观遭遇到消费主义与资本逻辑的强势规训,艺术也随之异化,逐渐从“人性流露”往“人设生产”转向。进入AI时代后,各种网络平台和算法秉持任何与众不同都可以更轻易地提升消费和赚钱数据的想法,跟着推波助澜。就这样,在资本与流量的合谋下,原本作为一种艺术生存策略的与众不同,此际却被当成“艺术人格”的市场认证,还不知不觉中被贴上“真诚表达”的标签。

应该承认,现代艺术语境中的真诚表达本来就不易。一方面,现代艺术前所未有地求新求异,不惜全面彻底颠覆传统;另一方面,现代艺术又过于强调形式与观念,再加上市场因素的裹挟,创作者的确很难保持纯然的自我倾听和情感的自然流淌,真诚表达由此更显珍贵。

毕加索画作

举个例子。名满天下的艺术家毕加索,若从影像资料看他的创作过程,完全不可预测创作结果,甚至连创作方向都看不到,合适的形容就是“不到最后一刻,都不知所画为何物”。据毕加索本人宣称,自己一生都在学像儿童一样去画画。但恰恰是这个“学”字,透露了他的真实状态。如果仔细琢磨,“学”儿童画画,意味着天马行空的天真、童趣都是有意为之的结果。那些看似无法预料的创作过程,本质上是精心编排的偶然。一言以蔽之,毕加索是在“用理性表现非理性”。

我们对毕加索的衡量标准或许苛刻了些。但作为艺术史上的巨人,衡量标准苛刻也无可非议,重要的是这个例子实在意味深长。它说明:即便如毕加索这般被奉为“天才代言人”的大师,创作背后也折射着现代艺术的系统性困境。更何况放宽标准去审视那些看似表达真诚的艺术家,其作品或言行几乎都难逃“人设生产”的本质。

还有一个导致艺术真诚表达不易的因素不得不提。这就是技术。从机械复制到数字生成,现代技术对艺术的渗透已达到了极致。特别是随着3D打印、AI绘画成为创作工具,艺术家的手工痕迹与身体体验被技术中介取代,真诚表达所依赖的“在场性”消失了。而新媒体艺术中的互动装置、虚拟现实则更多地聚焦于感官刺激与技术炫技,人性深度、情感深度被视觉奇观一再稀释。本应是表达媒介的技术,此刻却主宰了感知的塑造,艺术家的真实体验和人性流露不过是技术程序的输出结果。于是出现了令人尴尬的困境——媒介成为了屏障。

那么,如何才能打破这一困境?好在凡事皆有两面性。一个技术面临深度异化的阶段,往往也是一个乘势剥离浮华、回归创作本真的历史契机。我们一定要认识到,艺术的真诚表达从未消失,只是藏在了被大家忽略的裂隙里。尽管大多数人都深陷套路、习惯套路、使用套路,但总有人能守住那点“没忍住”的自然流露。在任何人都能运用AI技术轻松模仿各种视觉符号,比如梵高的笔触色彩或徐渭的走笔泼墨之时,那些只需一个简单命令就能实现的视觉符号,其实皆由数字生成。哪怕看上去再激情四射、再与众不同,它们的背后也缺少艺术家在岁月中淬炼出的生命厚度,和真诚表达更是毫无关联。所以,AI技术非但不会消弭艺术的价值,反而会倒逼创作者回归本质进行更深刻的自我对话。古希腊德尔斐神庙中镌刻的箴言“认识你自己”,必将再次成为艺术创作的终极命题。

审美接受方面,长期浸泡于数字洪流中的当代受众也会对作品人性温度的渴求愈发强烈,他们除了需要视觉冲击之外,更渴望作品中流淌着创作者真实的生命体验。这种需求同样提醒艺术家,必须在技术赋能下始终保持创作主体性,锚定真诚表达的价值坐标。

形象地说,如今的AI技术就是一块试金石,可以试出创作内核中真诚表达的分量。AI也如同双面镜,它的能与不能,就是镜子的两面:一面照见技术的边界,一面映出人性的无限,为真正的创作主体性留出了不可让渡的精神疆域。

时至今日我们已经看到,AI的技术赋能正在前所未有地消解传统创作的技术壁垒。就技术角度而言,这恰恰是艺术真诚表达门槛最低的时候。于此,艺术家不再是技艺的垄断者,而是人性温度的传递者,应更专注、更自由地探索人性中的幽微与光明,并油然表现出来。当然,与之匹配的新创作伦理也必须尽快建构起来。创作者要自觉地拒绝成为AI的“风格复制机”,要善于利用AI分析自己的创作习惯,挖掘自身尚未被觉察的艺术潜力,在AI的助力下开辟新的风格维度。

说到底,真诚表达才是艺术穿越技术迷雾的指南针。任何时期任何艺术家的任何创作,唯有深入自我,呈现自然,方能挣脱异化漩涡。因为艺术的真诚表达并不源于技巧和概念,而是源于创作者对世界产生的真实心动。当创作者忘记自己是“艺术家”,并感知到自己是能不断体验到生活、体验到存在的“人”,便已经踏上了通往真诚表达的道路。就像天真的孩子第一次看见彩虹,断不会想这颜色是否符合色谱理论,只会由衷地赞叹:“真美啊!”

(作者系中国美术馆藏品征集部主任)