点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

当历史厚重感消解于轻喜剧叙事

——谈《长安的荔枝》影视改编的结构性失衡

作者:李诚婧

这个夏天,热播的电视剧版与即将上映的电影版《长安的荔枝》推出,再次引发了公众对马伯庸所著同名小说的广泛关注,进一步印证了文学IP跨媒介的强大生命力。然而,从文字到影像的转变并非易事,如何在尊重原著精神的同时,适应影视表达并将其从短篇小说拓展为大容量的电视剧,成为影视化改编的重要课题。

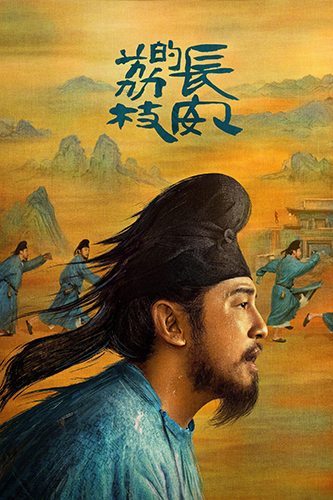

电视剧《长安的荔枝》海报

剧版《长安的荔枝》最显著的改编策略,莫过于通过新增故事副线来拓展叙事空间。它打破了原著的单线结构,将原著中作为李善德精神支柱的妻子设定为亡故,并新增其小舅子郑平安一角。作为“陪酒侍郎”的郑平安被迫卷入左右相的权力争斗,为求自保化身密探前往岭南,暗中调查右相与刺史何有光的勾结证据。至此,剧版形成了两条叙事线索:李善德转运鲜荔枝为主线,郑平安卷入官场为副线。两条叙事线索因“守护袖儿”的终极使命形成闭环,两条看似平行的行动线,被亲情纽带拧成同一条生死线。值得注意的是,这种为增强观赏性而强行加入的现代视角和轻喜剧元素,也带来了一些副作用。当历史叙事被赋予过多现代性转译,原著特有的历史厚重感便悄然流失。李善德在森严体制与历史洪流中孤立无援的抗争,以及那种近乎绝望却又迸发出惊人生命力的悲怆色彩,在轻喜剧化的插科打诨与群像叙事中被逐步稀释。

除了叙事结构的多线化拓展,剧版在人物塑造上也进行了大刀阔斧的改编。受限于篇幅,原著中除主角李善德外的其他人物多以简笔勾勒。剧版《长安的荔枝》则致力于将其从独角悲歌拓展为群像长卷,编织一张横跨朝堂、市井、商贾的唐代社会关系网络。同时,为弥补众多旁支人物的身份信息,剧版创新采用了插叙手法,在每集开篇以剧情闪回的形式嵌入人物小传。这些碎片化的人物前史,填补了角色行为动机的逻辑缺口,也赋予原本扁平的配角以完整的性格弧光,共同汇聚成一幅鲜活生动的唐代社会浮世绘。

然而,这种群像化的宏大追求并非没有代价。构建庞大的群像叙事体系,引入大量新角色并深度挖掘其背景故事,这不可避免地导致叙事重心发生偏移。部分配角的戏份与塑造深度甚至喧宾夺主,掩盖了主角的光芒。例如,剧版增加了郑平安周旋于胡商与刺史府之间的复杂情节,却将原著中李善德凭借算学智慧多次游说胡商苏谅投资的精彩桥段,简化为苏谅的主动投资。这种改编削弱了李善德智谋的展现,既破坏了原著以主角为核心的叙事逻辑,也影响了观众对主角困境的代入感。

如此叙事结构和人物塑造的改编策略,最终引发了诸多争议。其中,原著中备受读者喜爱的李善德夫人这一角色彻底被删去。她不仅是主角情感世界的重要纽带,更是支撑李善德对抗体制的温情力量,她的消失使原著的情感逻辑链条断裂,招致部分原著拥趸的不满。更值得深思的是,剧版为构建群像叙事大量引入新角色,却在情节编排上陷入失衡困境。随着旁支角色戏份加重,李善德独自破解困局的智慧锋芒与坚韧品格,在喧宾夺主的群像戏中被严重稀释,以致被部分观众调侃为“有毒的老实人”。他最终回归岭南的结局,也因人物成长弧光的缺失,显得突兀而牵强。

剧版《长安的荔枝》的争议折射出的,正是文学影视化改编的深层矛盾:当文字的留白被具象为视听语言,当个体叙事让位于商业考量,创作者如何在市场需求与艺术表达之间寻找平衡?归根结底,文学影视化改编不应只是资本与市场的合谋,更应是文学与影视两种艺术形态的深度对话。当纸页间的文字幻化成屏幕上的视听盛宴,这看似只是媒介的转换,实则暗藏着时代审美的变迁与文化消费的嬗变密码。(李诚婧)

此文系频道原创稿件,转载请注明稿件来源:光明网-文艺评论频道

此文系频道原创稿件,转载请注明稿件来源:光明网-文艺评论频道