点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:叶 冬

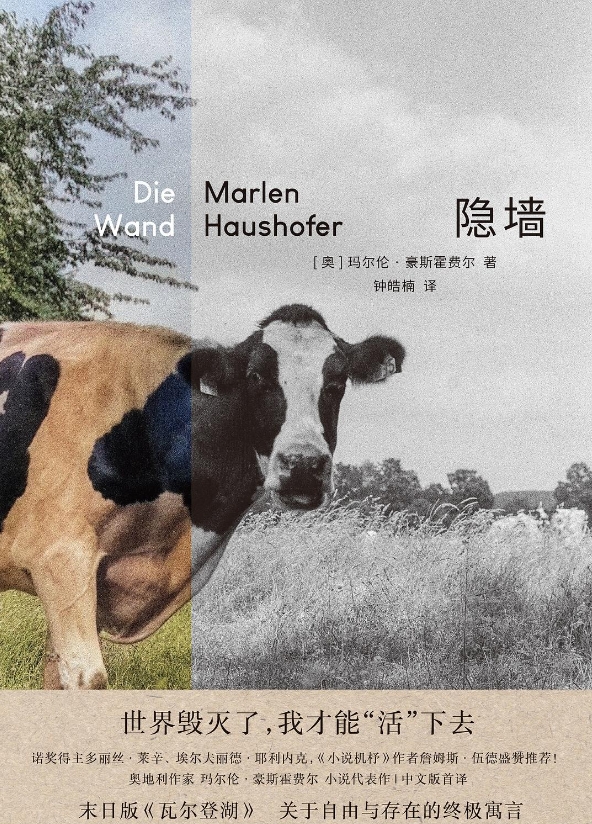

想象一下在一个普通的春日,你应约与表姐夫妇一起进山去他们的狩猎小屋度假,计划待上三天。到达后他们去村里的酒馆消遣,但一夜未归。第二天你突然发现一道延绵不绝的透明隐墙不知何时从天而降,把你困在阿尔卑斯山谷之中。墙外的世界一片死寂,除了植物之外,所有动物和人类都已石化,而墙内的你只能与主人留下的一只狗做伴。这便是小说《隐墙》的开篇——不知名的女主角被遗留在这个充满生机却又令人恐怖的山谷之中,而更可怕的是,也许她就是地球上最后的人类。这部充满惊奇、悬疑和冒险元素的小说是奥地利女作家玛尔伦·豪斯霍费尔(Marlen Haushofer)发表于1963年的作品。2012年被导演朱利安·博斯勒(Julian Pölsler)改编成同名电影,收获了热烈的反响和好评。2024年钟皓楠翻译的中文版由北京联合出版公司出版,当年即入选豆瓣年度读书榜单。这本书在半个世纪后又扣住了当下社会的某些症结。

对于这部令人惊叹的小说,评论界的观点纷繁杂陈。有人认为这是一部科幻小说,充满了幻想与推测。但仔细梳理不难发现:小说中除了突然出现的透明隐墙,并没有其他典型的科幻元素和情节。这也像是一部意识流小说,以第一人称叙事,没有章节设定、没有结构框架,只有内心独白的流动。然而作品中逼真而又精确的细节描写和场景呈现,又使其超越了单纯的意绪捕捉,而具备了现实主义书写的真实度。正如作者在访谈中坦承,她在写这篇作品时非常痛苦,一方面家事缠身,还要忍受头痛的折磨;另一方面她要尽量仔细地探究小说中关于动植物的性状和女主生活状况描写的可靠度,力求达到准确可信。换个角度来看,这也是一部超现实主义小说:“隐墙”的假定隔绝了现实生活的环境和样态,一切都浸入了梦境和潜意识之中,这是作者给读者营造的超现实的末世“白日梦”。作品面世于冷战最为严峻的20世纪60年代,“核冬天”的末日也许瞬间便会成为现实。作品中女主的表姐夫胡戈就是一个灾难疑病症的患者,他在狩猎小屋中存储了大量的食物和生活必需品,因此才使得女主能在隔绝的环境下生存下去。当然,我们也可以将其视为冒险或探险小说,称之为女版的《鲁滨逊漂流记》,作者关于生存技能的记录非常详尽,就像一本末日生存指南。

而放置于现代视野中来看,这也是一个对于抑郁症患者生活的隐喻:事实上,人人都生活在隐墙里。不管是过去的地理分割,还是技术桎梏,甚至是信息时代的信息茧房都给每个人构筑了一道“隐墙”,无形地将人圈定于其中,只不过人们很少意识到而已。值得关注的是,近些年来,许多评论家认为《隐墙》是一部典型的“生态女性主义”小说,因为不同于男人,女性不会将大自然视为自身的对立面,进而成为对抗者和掠夺者——她们会如作品中的女主一样,尽享“林中孤寂”(Waldeinsamkeit),在森林中沉浸于人与大自然独处时所产生的奇妙感觉。在女性主义者的眼中,“隐墙”隔离出来的是一个未经污染的伊甸园:女性和自然融为一体,吸纳自然的馈赠,自在而又天然地生活。

优秀的文学作品犹如一个巨大的精神“母体”,每个读者都能从中读出个性化和差异化的价值和意义,《隐墙》就是这样一个绝佳的范本。从读者心理学的角度来看,作者为了确保作品核心意义的孕育和生成,有意抑制住了两个重要情节的发展,甚至是一笔带过:首先,“隐墙”因何突然出现?真的无法破解吗?为什么作品中的女主角没有经过仔细的思考和详尽的探察就坦然地接受被“隐墙”隔绝的事实?其次,男人突然出现,女主角果断地将其猎杀,并毫不犹豫地扔下了悬崖,终结了亚当与夏娃的幻想。这也让读者充满困惑和不解,她为何如此憎恶同类?与之相反的却是作者不厌其烦地记录下了“我”和动物、植物、大自然之间极其亲密和相互依赖、信任的关系,尤其对猎犬“猞猁”、母牛贝拉、猫、鹿、鲑鱼、乌鸦等满怀柔情的细腻描写,这种情感投入远超作者对于人类的期待与寻觅。其让人感到作者与自然间是一种由恐惧到亲近的情感转化关系,反之对人类则是从陌生转而过渡到失望和绝望,宁可孤寂地囚禁于这块被隔绝的山谷之中。

从更深层次的哲学层面上来看,《隐墙》也许向每一位读者提出了这样三个问题:首先,我们曾经所关注的人的社会性生存以及维系人与人之间的关系所依赖的法则,对于个体而言是否有终极的价值和意义?事实上,人为了社会化而身处群体之中,恰恰无法填补个体的内心孤独;相反,身处大自然中孤独的人,内心却是自由、空灵和丰盈的。其次,在工业化和城市化的时代,我们是否要重构自然与人类之间的价值体系?我们能否再续人与自然的种属关系?最后,作为社会化的人类,为了自身的存续,与自然间更多地表现为对抗性关系。而作为个体的人,是否与自然之间仍需心存敬畏并保留美学性的精神皈依?

当我们仔细阅读豪斯霍费尔的《隐墙》时,我们会发现小说中很多地方呈现出作者对于自然的爱恋,并不由自主地沉浸于这种“意外”的喜悦之中。读者本可以通过作品中的“我”来发掘生命中所蕴含的本能的生存意志,以及在价值哲学上与自然的一种脐带关系。但作者并不过分局限于刻画女主在物质生存上的依附,更多的是在精神上对自然母体的依恋,并以此作为对生命本体意义上的人类的反思和批判。因此,《隐墙》不是简单地基于生存哲学上的思考,更多的是在生命哲学上的自我检视和修正。当然,可能这是一种先入为主的过分解读,也许作者并没有给出答案。但有一点是肯定的:在现实生活中看不见的“隐墙”随处都在,你我皆是墙内无助的囚徒;然而,如有可能,我们不妨成为自然的囚徒,即自主、自为和自由的囚徒。

(作者系湖南师范大学外国语学院副教授)

此文系频道原创稿件,转载请注明稿件来源:光明网-文艺评论频道

此文系频道原创稿件,转载请注明稿件来源:光明网-文艺评论频道