点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:赖秀俞

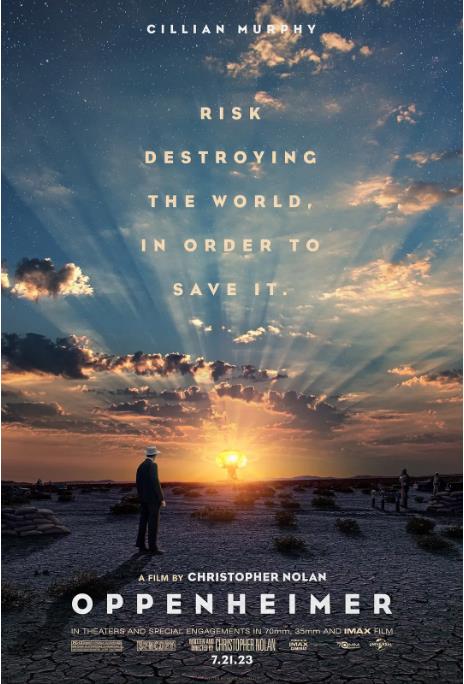

据说回归历史叙事是一个导演迈向成熟的标志。曾经以穿越时空、宇宙奇观、高概念发明为影像特征的克里斯托弗·诺兰今年51岁,拍了一部历史传记片《奥本海默》。这一次,诺兰的电影虽然依然拥有熟悉的配方:炫目的非线性叙事、精彩的声效设计以及成熟的视听语言,但是试图在大量的信息与细节中铺陈历史想象的诺兰却显得相当疲软。这种疲软,从《敦刻尔克》已然开始。当影像失去奇观呈现的必要性,诺兰不可避免地暴露出他在叙事层面的短板,以及叙事技巧对内容的“霸凌”。毕竟,虽然同样都是对叙事圈套的熟练操演,但未必每次都能对叙事起到锦上添花的作用。对历史叙事而言,诺兰的花样叙事秩序与镜头调度到底发挥了哪些作用?在一向获得好评的《星际穿越》《盗梦空间》等作品里,我们已然发现诺兰的历史感在影像层面的表现并不突出。作为一个讲故事的人,诺兰虽然采用非线性叙事营造多层次的时间线索,使时间呈现为过去的多个横截面——这无疑构成为人所称道的诺兰风格之焦点所在——但是这些已经风格化的叙事设计,是否有其限度?它总是有效与必要吗?这种作者性,到底是风格的强化还是风格的局限?而这种典型的诺兰风格何以一再召唤当代观众的情感认同?这些问题显然值得我们一再思量。

在当前的后现代社会,诺兰对历史所投注的目光相当“老派”。他并没有致力于消解历史的严肃性,相反,诺兰依然有宏大叙事的关怀。虽然从性别视野出发,这种关怀在《奥本海默》中显得相当偏狭。因为我们目之所及的女性角色几乎都是宏大叙事的陪衬。而宏大叙事的主角有且只有男性。在人格的影像建构上,二者也并不平等。男科学家主宰着人类的命运,而其中的女科学家、女社会运动者不是在研究团队中争执不休,就是为家庭琐事崩溃流泪,以及因为时代的压抑等原因而抑郁自杀。但是,整体而言,在这个时代的流行语法中,相对于后现代的平面化与虚无化,诺兰对宏大叙事进行拷问与挖掘的精神诉求是值得肯定的。叙事层面的缺陷并不影响它在历史关怀上的必要性。只是,诺兰对宏大叙事的建构虽有其野心,但在叙事层面的实践却显得如此轻飘飘。不仅是这种宏大叙事排除了女性的身影,由此暴露出其观念与视野上的偏见,而且诺兰对知识分子的理解也流于表面。诺兰对科学家在野心与道德之间矛盾、挣扎的呈现,对知识分子与国家权力意志之间的关系等问题缺乏深入的思考。大概是出于商业化的考虑,电影一开始就抛出了故事的谜底:普罗米修斯为人类盗取火种,由此日夜受到宙斯的惩罚。奥本海默发明了原子弹,变成了毁灭世界的死神,因而坠入永远的道德炼狱。不过,电影并没有用太多的篇幅呈现奥本海默的内心挣扎与精神困境,反而将道德问题置换为知识分子之间的“心战”。

从核战到“心战”,《奥本海默》从严肃的哲学问题中逃逸而出,不仅抹平了奥本海默作为一个站在时代前沿的知识分子的道德思考,而且还将身处于波澜壮阔的时代里的知识分子群体的复杂性予以简单化。从普罗米修斯的隐喻可以发现,诺兰显然看到了奥本海默的复杂性,并为之深深吸引,只是并未将这种复杂性呈现于电影中。试图以奥本海默为中心,建构宏大叙事的诺兰,并不像编织宇宙奇观时那样得心应手。在不断切割、闪回的叙事片段中,电影从求学生涯到研究经历,从家庭到国家,通篇都在展示奥本海默的行动、思想与内心,然而我们却看不到奥本海默,更枉论其背后的二十世纪四五十年代知识分子群像、科技史以及冷战史等复杂的历史经纬。

电影表现的并非一个置身于二十世纪冷战史与科技史中,因身系人类命运而深陷道德危机的知识分子,而是一个面目模糊,被时代推着被迫往前走的老好人。这一点可见于电影中奥本海默对左翼的看法。奥本海默支持工会的组织与运动,却从不参与。他周边的亲密关系几乎都与左翼运动相关,但他始终坚持自己独立、自由的思想立场。他对左翼的基本态度,仅仅表现为一种人道主义式的同情,并且经常保持着一种含糊不清的状态。以此为标志,不难看出,奥本海默在政治光谱上呈现出诸多新自由主义的印记。在此我们看到的自然是导演的人格投射。这种思想印记使电影不仅难以呈现奥本海默在其精神世界所发生的拷问、挣扎乃至撕裂,而且更进一步取消了至关重要的道德命题。

实际上,不只《奥本海默》,我们一向难以在诺兰的作品中看到复杂、具体的“人”,而只有为概念、奇观服务的扁平化的“工具人”。由于难以刻画一个真实的人,诺兰不仅在塑造女性角色方面相当刻板,在建塑男性人物时也充满了自我投射的痕迹。在不再以呈现奇观为第一要务的《奥本海默》中,这个问题显得尤为突出。以此为基础,诺兰更难以把握一个波澜壮阔的时代全景,所有的重大问题几乎都被转换为内部的个人情感与政治斗争。因而我们虽然能够在《奥本海默》中看到讽刺、戏谑与批判,但对核战的反思却过于轻巧,缺乏深度。那些内在于宏大叙事的时代命题,实则已被诺兰的商业化叙事设计全然稀释。

不过,更值得进一步思考的问题或许在于,虽然没有宇宙的加持,诺兰的宏大叙事差强人意。针对冷战情境的历史想象,诺兰在《奥本海默》中的思考尚且不足。但是,为什么这样的诺兰风格却能够获得大众的喜爱与期待?从这一点而言,诺兰的作品显然具有典型的时代性。一向着力于在商业与艺术之间取得平衡的诺兰,这次的“作业”《奥本海默》同样是凸显这种时代性的文化产品。其特点在于:结构固然精巧,只是匠气有余而诚意不足。并且,和非线性叙事一样,逃避严肃议题,迷恋叙事圈套的历史想象构成诺兰电影作者性的重要部分。于是,诺兰标志性的电影风格,一方面是他的超越,同时也是他的局限。究其根本,商业与艺术的平衡点终究成为诺兰难以挣脱的桎梏,《奥本海默》难以从浩瀚的历史烟海中真正地打捞奥本海默。诺兰的历史叙事,再度和他的很多备受大众欢迎的电影一样,成为市场上流通的时尚单品。(赖秀俞)