点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:王泉根

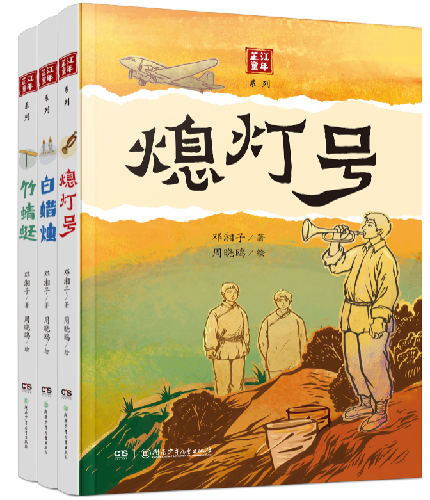

邓湘子的“芷江童年系列”(《熄灯号》《白蜡烛》《竹蜻蜓》),恰似三幅交织着战争记忆与人性光辉的湘西风情画卷,以“举重若轻”的叙事功力完成了多重美学建构。作者以抗日战争为时代底色,以湘西山村为叙事舞台,通过三个不同维度的少年成长故事,构建起立体多元的儿童文学世界。这三部作品既独立成篇又互为镜像,在硝烟弥漫的历史中,为读者浇灌出一朵朵超越时代的生命之花,既颇具启迪意义,又不失人文关怀。

“芷江童年系列”(《熄灯号》《白蜡烛》《竹蜻蜓》),邓湘子著,湖南少年儿童出版社,2025年7月

《熄灯号》的文字尤为老练,以烽火台为叙事支点,让少年桐生的乡村人生与近百年前那场中华民族历史上无法忘却的战争彻底交融,儿童日常生活与宏大历史叙事被作家糅合在一起非但不显突兀,反而呈递出极强的感染力:清晨的霜冻红薯、竹林间的放牛日常、碉堡里飘来的神秘气息,这些充满泥土芬芳的生活细节,与日军空袭的警报声、粮子驻扎的紧张氛围形成强烈张力。少年在守护家园的过程中实现了精神的蜕变,儿童小说的“成长性”也透过其中的诸多意象依次传递,如那杆锈迹斑斑的铜号,既是传递消息的工具,也是凝聚民心的精神符号。这种将个体命运嵌入时代洪流的书写策略,让历史记忆与生活质感交叠在一起。

《竹蜻蜓》在较为稳妥的题材中将激烈而富有感染力的情绪放置在故事中的每个瞬间,其以“回家”为精神线索,在逃难途中书写人性的温度。春根带着父亲的遗愿穿越战火,途中遭遇的饥饿、困顿与陌生人的善意,构成了一部人性史诗,儿童文学的重要作用在于给儿童打下良好的人性基础,从这个角度出发,《竹蜻蜓》丰厚、真挚,线性的叙事为全书最大的亮点,有利于作者调动各式各样的角色参与故事,在斗争与感动中筑起别样的成长大厦。杨爷爷家跳跃的火把、麻婆婆熬制的南瓜粥、瘦黑男孩眼中闪烁的希望之光,这些温暖的意象如萤火,在星星点点中汇聚,在多层次意象中展现那个遥远年代的生活百态。通过对少年跋涉的旅程描写,全书完成了对战争苦难的诗意超越,有大义又不失小情。

《白蜡烛》另辟蹊径,将传统技艺传承与抗战背景相勾连。艾家三代人在白蜡林中的采蜡仪式,是对中华民族何以绵延至今的精彩回应。在包罗万象的描写中,作者用精练的文字与叙事展现了广阔的生活图景,四两拨千斤之力可见一斑,月光下的“侗乡八月雪”、红薯与苞谷棒、飞虎队员,这些意象群构成了传统与现代碰撞的复调叙事,遥远又不失新奇的意象此起彼伏,充满生命力,作者的笔力又让他对每一个新意象的解释恰到好处,不喧宾夺主。当少年从龙克服密集恐惧症完成采蜡仪式时,完成的不仅是身体的成长,更是精神上的涅槃。这种将乡土技艺升华为民族精神的书写,让小读者能深切体会到我们传统文化强大的再生能力。

这三部作品共同构建了一个此起彼伏的“抗战宇宙”:既有《熄灯号》中碉堡与硝烟带来的冷硬线条,也有《竹蜻蜓》里火塘的温暖;既有《白蜡烛》中蜡花的晶莹剔透,也有战争阴影下的斑驳陆离。邓湘子将战争记忆、乡土情怀、文化传承等元素编织成一张大网,囊括了他关于抗战史的全部感触。他笔下的少年形象群像——桐生的倔强、春根的坚韧、从龙的执着——既有泥土般的质朴,又闪耀着光亮。

在历史叙事层面,作者保持着可贵的克制与清醒。没有夸张的英雄主义渲染,只有对战争创伤的真实描写:《熄灯号》里消失的碉堡士兵、《竹蜻蜓》中未及谋面的父亲、《白蜡烛》里警报声中的童年,这些留白处理强化了战争的残酷本质。与此同时,作品始终保持着温暖的底色:大桂分享的煨红薯、杨爷爷递来的竹筒茶、小凤眼里的星光,正是这些看似不起眼的小细节,让故事活了起来。

在文字张力上,作者力求用孩子能感知到的文字清晰地交代来龙去脉,大量的环境描写让故事的沉浸感非比寻常,却不啰唆,在完成画面感的呈现后能迅速转向故事本身。这要求作家有高超的语言驾驭能力,能把所有细节都握紧、扣牢。儿童的典型特点之一就是处理信息的能力较之于成人稍微有所欠缺。这三部作品中短句较多,每一长句都被切割成了含有不同信息单元的短句,这种处理方式便于儿童更好地理解文本。嵌在短句中的民俗生活科普更是不胜枚举,如《竹蜻蜓》中穿插的侗族民俗仪式,“剃头礼”的剪刀开合、“赶尸歌”的悲怆曲调等,展现出作者在民俗知识方面的深厚功力。作者擅用方言词汇激活地域记忆:“老庚”的生死情谊、“家先”的祭祀仪轨、“擂茶”的香气氤氲,这些充满烟火气的文字让战争叙事扎根于文化土壤。三部小说皆是如此,一气呵成,镜头转换流畅自如,让一个个关乎正义、勇敢的故事在战火纷飞的时代中愈发动人。

作者始终不离自己是一名儿童文学作家的本心,作为面向儿童的文学作品,三部小说在历史厚重感与童真趣味间取得了巧妙平衡。作者既不回避战争的残酷真相,又以儿童的感知方式呈现作品。如桐生对碉堡的好奇、春根对陌生男孩的善意、从龙对蜡虫的恐惧等,这些符合儿童认知特点的情感体验,很大程度上缓解了历史叙事的沉重感,以儿童能接受的方式推动他们感知未经历过的时代。而竹蜻蜓的飞翔、白蜡烛的泪滴、铜号的余音等意象,则以诗性的语言完成了对苦难的审美转化。

在当代语境下,这套作品具有特殊的文化价值。历史绝不应该只成为被历史学家书写的学术笔记,邓湘子以文学的方式激活了儿童读者对历史的感知。其笔下的湘西少年故事,既是个体生命的成长史诗,也是民族精神的微观镜像。那些在战火中顽强生长的生命,虽是历史,却借由其背后闪耀着永恒光芒的灵魂,走到了当下。这一个个鲜活的故事能让每个孩子懂得那句话:“真正的英雄主义,是在认清生活的真相后依然热爱生活。”

在血与火的叙事中,邓湘子始终保持着对生命的赞美与乐观,这种创作态度本身,就是对抗遗忘的最佳姿态。当新一代少年在月光下重读这些故事时,那些在战火中摇曳的竹蜻蜓、白蜡烛,终将成为他们精神世界永不熄灭的星火,指引着他们选择相信、选择乐观,就像《白蜡烛》中写的那样:“来年,白蜡树林一定要长满白蜡虫,挂满白蜡花。”

(作者系北京师范大学文学院教授,陕西师范大学人文科学高等研究院特聘研究员)