点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:王建南

展览:怒吼吧,中国——北京鲁迅博物馆藏抗战版画展(1931—1945)

展期:2025.8.29-12.2

地点:北京鲁迅博物馆

在中国人民历经的14年艰苦卓绝的抗日战争期间,一大批美术工作者投身于木刻版画创作,不仅记录了民族的苦难,而且吹响了全民族抗战的号角。为此,北京鲁迅博物馆举办了“怒吼吧,中国——北京鲁迅博物馆藏抗战版画展(1931—1945)”,以百余幅木刻版画重温烽火岁月,让观众感受到抗战时期艺术家们在刀锋下传递出来的爱国情怀。

经典的诞生绝非偶然

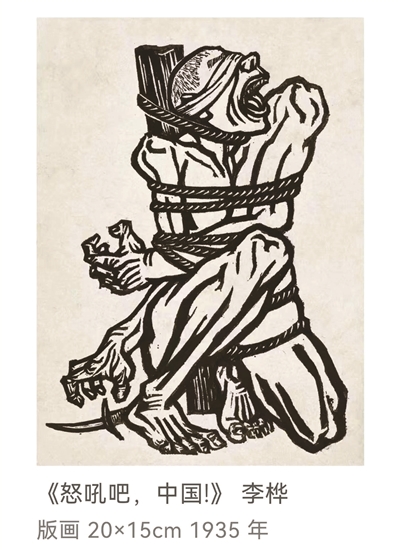

此次展览海报设计融入代表性版画元素,突出了现代杰出版画家李桦于1935年创作的经典作品《怒吼吧!中国》,紧扣展览主题。

这件单色木刻尽管只有18×13cm,却蕴含着巨大的精神力量与撼人的艺术魅力。画面中一位青年赤裸着全身,呈蹲跪姿态。一根粗绳将其紧紧捆绑在低矮的木桩上,他使足力气,扭动身躯,从重重捆绑的绳索中奋力挣脱出了右腿。虽然被蒙住了双眼,但他却挣扎着昂首怒吼。他的右手摸索着右脚跟触碰到的一把匕首,可以想见下一刻,他将抓起匕首,斩断一切束缚,获得解放并杀向奴役他的敌人。

这幅作品使我联想到1923年鲁迅先生在《呐喊》中“铁屋子”的寓言。他将当时所处的社会现状隐喻为一间坚固、封闭、令人窒息的铁屋子,这里一片漆黑,看不到光亮。屋里的人昏睡其中,等待他们的命运只有一个——活活闷死。这时,铁屋里有几个人惊醒了,他们清楚地意识这黑暗就是死亡的化身,于是拼死呐喊,努力唤醒其他昏睡的人,带领大家一起捣毁这禁锢生命的铁屋。

《怒吼吧!中国》有着德国表现主义的痕迹。当时正值新兴版画运动兴起的时期,作为旗手的鲁迅认定版画艺术“是最适合于现代中国的一种艺术”。他尤其推崇德国表现主义版画家珂勒惠支的作品,认为她的题材与当时德国现实生活、社会问题息息相关。

1930年,杭州艺专“一八艺社”的学生在鲁迅的鼓励下开始木刻创作。1931年8月,鲁迅在上海开办“木刻讲习会”,倡导并发起新兴木刻运动,鼓励有志艺术青年拿起刻刀,以描绘人民疾苦、民族危亡为己任,为民族觉醒呐喊。

版画这种形式,因为用材简单、易学方便、复制快速,迅速成为艺术工作者得心应手的战斗武器。鲁迅曾经这么赞扬版画的力量:“当革命时,版画之用最广,虽极匆忙,顷刻能办。”

有趣的是,新兴木刻运动虽然兴起于上海,但参与其间的青年木刻家以广东人居多。上世纪30年代初期,不少广东籍青年学生到上海求学,如罗清祯、陈铁耕、何白涛、张望、陈烟桥、黄新波等,其中,古元、陈铁耕、黄新波、李桦等是突出的代表。而李桦是在他们中最深入地参与到抗战前线的一位艺术家。

1934年,李桦在广州市立美术学校成立现代版画会,加入该会的有唐英伟、赖少其等27人,有力地推动了新兴木刻运动在岭南地区的发展。七七事变以后,李桦随军转战前线,画了大量写生,创作了许多反映抗战的木刻,并培养出一批表现抗战的青年艺术家。

李桦在1935年冬天创作出《怒吼吧!中国》绝非偶然,因为在这一年突发了华北事变,中华民族与日本侵略者的矛盾上升为中国社会的主要矛盾。随着抗战全面爆发,全体中国人民陷入水深火热之中。李桦把中国人民不堪屈辱、奋力反抗的觉醒状态镌刻在这幅作品中,画作的名字取自苏联同名诗作。

1924年6月,受邀到北京大学授课的苏联诗人特列季亚科夫在中国游历时,目睹了一桩中国船工与英美侵略者之间的冲突事件,他以此为题材创作了史诗,后改编成剧本《金虫号》,1926年首演于莫斯科,后改名为《怒吼吧!中国》。1930年6月,中国戏剧艺术家欧阳予倩在广州把这部剧搬上舞台,以此抗议帝国主义杀害中国民众的罪行。《怒吼吧!中国》遂成为风靡30年代的一部大型的反帝斗争话剧。

李桦在1934年曾观看这出话剧,也许正是受此感召,他于第二年创作出了这样一件简洁却不简单、夸张又精准到位的力作。在那个救亡图存的年代,这幅画迅速得以传播,成为中国现代版画史上的标志性作品。

《怒吼吧!中国》 李桦 1935年

烽火中的突进与淬炼

在整个抗战版画史中,李桦的《怒吼吧!中国》虽未直接描绘战场,却以“东方雄狮觉醒”的隐喻,成为民族意识觉醒的精神符号。这种象征性创作,将个体的抗争意识升华为民族的集体意志,将早期抗战版画提升到深刻的精神诉求层面。

早在李桦这件名作诞生之前,全国的版画界志士已在日本侵略者步步紧逼的形势下“以刀为笔,以木为媒”,为全民抗战大声疾呼。1931年,江丰的版画《九一八日军侵占沈阳城》用冷静的线条,揭露了日军铁蹄践踏东北大地的罪行。1932年,胡一川的版画《到前线去》用强烈的黑白对比、夸张的人物造型,将一个英勇的中国人定格:只见他一手握着一根旗杆,一手向前用力挥舞,仿佛在呼唤后面的同伴跟上,到抗战的最前线去。画面融合了北方剪纸和民间年画的独特神韵,使得线条看起来并不复杂,甚至有些随意,而这些随意的留白却组成了一个个表情鲜明的面孔。

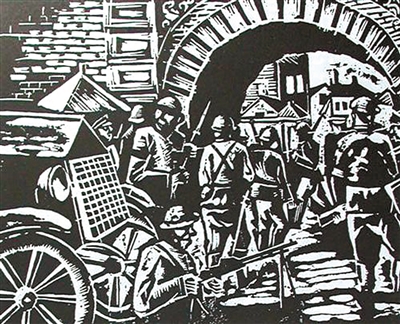

《九一八日军侵占沈阳城》 江丰 1931年

1937年卢沟桥事变标志着抗战全面爆发,抗战版画在战火的淬炼中迅速迈向新的表现阶段,艺术形式的建构发生了质的飞跃。这种转变主要体现在三个方面:一,构图从早期的大头像、片段式场景发展为完整的叙事性画面;二,人物造型从概念化、符号化走向准确生动;三,刀法运用从粗放单一发展为丰富细腻。在这一转型中,延安鲁艺发挥了关键作用,通过推行素描训练,显著提升了解放区版画创作者的造型能力。

这一时期,优秀的版画家和风格独特且抓人的作品不断涌现。以江丰的创作为例,他在1937年、1941年分别创作了题材相同的两件作品《东北抗日义勇军》和《东北军抗日义勇军》。画面中的义勇军战士们不惧寒风,迈着坚毅的步伐走上抗日前线。但前者技法单一,形式简单直白;后者技法复杂,人物众多,场面宏阔。三角形构图使空间布置符合黄金分割,光影与风向互相交错,人物迎风倾斜,神情凝重。整个画面极具形式感和艺术感染力。

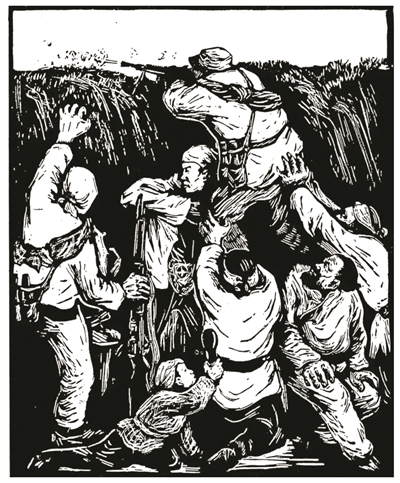

彦涵于1943年创作的《当敌人搜山时候》,以人梯的结构描绘出同仇敌忾的战斗场景,连一旁的小孩也高举手榴弹递上,作品叙事生动,极具现场感。这是十四年抗日斗争中的一个极为微小的战斗场景,却鲜明地折射出全民抗战的坚定决心。

从这些作品中可以看出,这一时期的创作风格不仅在转变,精神内涵也在不断丰富与提升。创作者秉承“以叙事深化内涵”的构图理念,引导创作从个人情感宣泄走向艺术的理性表达,标志着抗战版画风格步入成熟期。

版画中的后方叙事

随着战事的发展,抗战木刻通过象征、再现等手法,既反映前线奋勇杀敌的情形,也描绘后方各界的大力支援。

1943年,古元创作了一幅经典的黑白木刻版画《减租会》,呈现出抗日战争时期农村的戏剧性一幕:一个地主从太师椅上站起,以手指天、赌咒发誓;几个农民围在周围,有的隔着桌子气愤地指向地主,有的翻开账簿据理力争,有的靠在屋角发表议论,还有一个妇女怀抱孩子,以助声势。最具代入感的是八仙桌上放着水烟壶和算盘,地上还有一个量米木斗,说明这是在地主家里。如果没有亲身经历,很难描绘出这样细致入微的场面。

《减租会》极有可能是版画家在深入乡村生活后根据观察与搜集到的素材改编创作而成。1940年夏,古元于延安鲁艺美术系毕业后,到陕北延安县川口区碾庄村深入生活,与农民同吃同住同劳动。他以精准的人物造型和洗练的室内场景勾勒出贫苦农民直起腰杆与地主进行说理斗争的场面。

《减租会》的背后是抗日根据地推行的“双减双交”土地政策赢得了广大百姓的拥护。这样宏大的乡村政治改革被古元浓缩在一幅小小的版画之中,对党的方针政策起到很好的宣传作用。

古元的创作就地取材,采用陕北当地的梨木板和自制的木刻刀,合理吸收了西方木刻的造型特点,画面经营疏密有致,黑、白、灰的安排相得益彰。这件作品也因为浓郁的乡土气息、独特的地域特色而成为新兴版画的经典。

《当敌人搜山时候》 彦涵 1943年

艺术塑造民族精神形象

木刻版画作为抗战时期的重要传播媒介,在资源匮乏的环境下,以低成本和高效能迅速展现出显著的实用性。快速批量复制作品有效地满足了抗战宣传对高效、大规模传播的需求。而抗战版画艺术成就的取得,从根本上讲,是源自于其形式风格与民族精神展现诉求的高度统一。在抗战烽火中成长起来的艺术家们,通过刻刀与木板的碰撞,不仅记录了那个特殊年代的历史风云,更塑造了一个民族的精神形象。

如今,这些在战火纷飞的年代印制于生宣纸、棉纸、蜡光纸、包装纸上的图画虽已微微泛黄,但观众依然可以透过它们去邂逅尘封的岁月,触摸中华民族最为风云激荡年代里的脉动。(王建南)