点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:李良子

浙江京昆艺术中心昆剧团着力打造的新编昆剧《盛世红妆》,主演由浙昆“代”字辈青年演员担纲,显然有意借此剧推出新人。本剧确实在舞美、音乐等方面不惜工本,演员也表现出了一定的水平。但本剧是否能够成为这些青年昆曲演员的代表作,尚值得商榷。

新编昆剧《盛世红妆》海报。(图片源于浙江京昆艺术中心公众号)

从前期宣传资料来看,本剧主推“双女主”设定:太平公主和上官婉儿。但似乎创作者的“野心”不止于此,剧中花费了不少篇幅呈现大唐的兴衰,还展现了太平、婉儿、韦氏三人从幼年玩伴到针锋相对的关系变化,以及婉儿忍辱负重做卧底,为保大唐自我牺牲等内容。有限的时间能否承载这么多内容,能否保证主线的充分展开及主要人物的全面刻画,恐怕要打一个问号。至少从目前所呈现的效果来看,本剧的“主脑”并没有立住,侧重点不断游移,多数时候在忙于推进“历史的进程”。支线情节与主线人物之间的联系不够紧密,太平和婉儿的情感发展与形象塑造比较单薄,存在取舍失当的问题。

上官婉儿和太平公主均是有过人才能的女性,尽管由于史料缺失,很难还原历史上二人交往的细节,但历史的留白不正是创作者发挥的空间吗?本剧创作者不知是否出于尊重历史的考虑,似乎不敢对两人的形象和交往做更深入的挖掘和演绎,甚至偏离了人物的某些特质。

《大唐故昭容上官氏铭》节选,此墓志铭由太平公主请人为上官婉儿撰写。(图片源于中国书法网公众号)

上官婉儿在剧中表现出的最切实的技能是绣工——太平最喜欢的绣球是她所绣,二人初遇时她为太平缝补绣球,还添上了新的花样。此外除了她自述“会读书写字,不会骑马打球”外,再无任何对她才能的展现。武后得知婉儿身份后要将她斩首,太平求情,于是武后提出让婉儿参加贵族青年们的马球比赛,获胜便饶她一命。赛前是韦氏替婉儿出谋划策(虽然我没听懂是什么计策,反正就是有),比赛中也没看出她依计行事(或者群舞已经体现了用计,但我没看懂),武后却还是把她留在了身边,然后她就突然变得沉稳老练起来。至于她为何从一个看不出多少过人资质的柔弱绣花女陡然变成一个走钢丝的老手,缺乏铺垫,令人费解。太平与婉儿的人物形象和前期关系也没有充分刻画,直接导致后面的反转和高潮生硬虚浮。

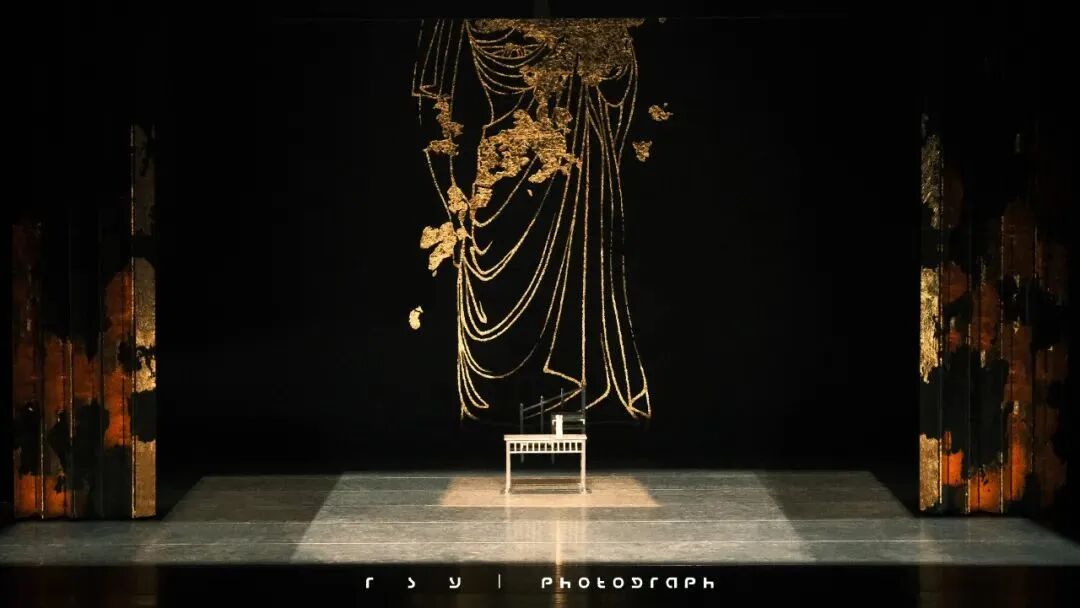

《盛世红妆》舞美设计。舞台可通过控制灯光的明暗和切割形成“棋盘格”,隐喻权力格局。(图片源于中国舞台美术学会公众号)

后半场揭示真相,为保大唐江山和太平安康,婉儿早就以身入局,成为一颗忍辱负重的“棋子”,编剧导演也有意在剧中贯穿“棋局”这一意象,暗示“谍战”的一盘大棋。但由于婉儿形象单薄,很难理解为什么高宗武后都会对她委以重任。最后婉儿为复兴大唐求李隆基斩杀自己,这一段本应是人物的高光时刻,但因前期铺垫不够,亦有干拔之嫌。太平少年时“大唐第一公主”骄傲的一面展现得比较到位,可后续进入“宫斗”部分,也没有表现出多少政治上的手腕,与婉儿决裂后几乎不相往来,一朝婉儿亮明“卧底”身份,她就毫不犹豫地相信了。剧中设定太平死后因思念婉儿不肯转世,而是一次次重复自己生前的经历。从观众的反应来看,这一设定确实颇为感人。但太平回溯时处于不自知的状态,没有试图做出补救,只是简单重复生前经历,难以体现和婉儿的情谊之深,全靠黑白无常一句“一眼万年”把二人薄弱的情感勉强合理化。

剧中许多细节也不够严密,针线粗疏。譬如太平与薛绍相遇一节,薛绍在佛塔中绘制武后的画像,遇到男装闯入的太平。薛绍看破太平女扮男装,看了她抽的签后,说她求得了一个如意郎君。太平没有反驳,似乎已默认了自己是女子;随后她威胁薛绍不要把求签的事说出去时,又开始掩饰自己的性别,自称“公子”,态度反复横跳。

太平对薛绍偷看她的签文不满,故意涂坏了他绘制的画像。接着武后上香礼佛,舞台动作的焦点转到太平遗落在地上的签,婉儿几番想要拾起,未果,被武后拾得。武后一没有追究画像污损之事,仿佛画像根本不存在;二没有因太平求签动怒,先前铺垫得紧张的细节最后都被轻轻放过。大概编剧导演希望加入曲折的细节来丰富剧情,以量取胜,但各种细节随用随丢,逻辑松散。在一部双女主剧中花不少篇幅表现太平与薛绍漏洞百出的相遇(薛绍也是用完即丢,后面死在了台词里,未再出场)是否必要?

考虑到戏剧艺术的特点,如剧本稍弱,依靠二创仍有弥补的余地,演员的精彩表演也可以成为加分项。本剧在舞台效果上应该说花了不少心血,音乐舞美也秉承着多多益善的原则。只是戏曲场面不够,还有贯穿始终的配乐,两套班子并行,场面锣鼓喧天,配乐华丽宏大,比一般的昆曲不知热闹多少。但曲牌则是七零八落,生嚼《长生殿》的痕迹十分明显。场刊介绍本剧请到了为春晚作曲的艺术家,无怪乎配乐配出了大场面。再加上队形多变的群舞,直通春晚毫无压力。

如果说这些晚会感十足的群舞是调节气氛、给主要演员争取抢妆时间的过渡场面,那么主人公正戏的设计应当更精致、更具亮点。但事实是,本剧的主人公几乎没有一个令人印象深刻的核心唱段或代表性的表演段落,即使偶有尝试,呈现出来的效果也远远不够。饰演太平公主的倪润志工武旦,从开场的鬼步来看,功底应该颇为扎实。但整场她都没有什么发挥空间,甚至在球赛这个最适宜体现演员武功的段落里,她也淹没在群舞当中。婉儿最后的高光时刻,与其说是依靠演唱和表演,不如说更多依靠念白来达成。

太平与婉儿初遇之后就很少有直接的对手戏,最重要的对手戏当是二人因立场对立,加上薛绍之死的催化,导致最终决裂。编导可能是为了呼应太平与薛绍的感情,把这段戏安排在两人初遇的塔里,让太平一边痛悼亡夫一边与婉儿决裂,这倒也可以理解。但不知出于什么考虑,二人进入佛塔后,出现了两队僧人分列左右,婉儿与太平在中间争执。最后太平怒而焚塔,僧人们聚集在舞台一侧,陆续下场。结合红色的舞台灯光,这大概是塔被烧毁的象征性表达?看上去这群僧人的功能就是把太平用来焚塔的烛台带上舞台,对剧情表达和主演表演没有什么助益,反而分散了观众的注意力。还有几场群舞同样有表意不清的问题。马球赛的群舞除了能看出分了男女两队,婉儿不会骑马外,看不出明确的交锋和胜负;上元节的群舞更是纯粹的气氛组,基本上是为舞而舞。

表演方面,本剧基本脱离了昆曲传统表演语汇,主要从剧情需要或视觉效果出发,风格外放直接,动作大开大合,完全不受传统行当规范的约束。例如,为了表现安乐公主酗酒疯癫的状态,剧中安排了一段她几乎“黏”在李隆基身上的表演,还结结实实地打酒嗝、喷酒。这些在一般的六旦表演中都是看不到的,潘金莲阎惜娇都要自叹不如。又如,婉儿和太平初遇,竹竿够绣球够了几个来回,重复的动作既不能展现演员的表演功力,也没有体现出多少趣味性。总之,本剧的表演并没有多少“昆味”,设计也略显草率,主要满足的是推动剧情的需要。

《盛世红妆》第一幕“补毬”剧照。(图片源于浙江京昆艺术中心公众号)

总体而言,本剧的呈现效果类似二流晚会:铺大场面,紧推剧情,干拔情绪。如果说剧本为一剧之“神”,舞台呈现为一剧之“形”,那么本剧称得起一句“神散形离”。本剧主创团队号称秉持“守正不移、创新有度”的艺术理念,浙江京昆艺术中心公众号于2025年10月17日的发文《〈盛世红妆〉惊艳上海国际艺术节,青春昆曲再写六百年传奇》称其“在精准把握昆曲典雅婉转的唱腔、细腻传神的表演程式等核心美学特质的基础上,大胆融入符合现代审美的舞台视觉语言与情感表达方式,使这门古老艺术焕发出时代光彩,与当代观众,特别是年轻群体,建立起深切的情感连接与审美共鸣”。其中“大胆”和“创新”过于直露,“不移”和“有度”未见彰显。

本剧确实吸引了一些初次看昆曲的年轻观众。值得注意的是,不止一位观众表示本剧“很适合音乐剧观众的胃口”,不知道业内如何看待这种评价。个人觉得,这样的架构和呈现,真放在音乐剧领域也很难说合格。至于在昆曲领域的定位……很难说它还能不能归于昆曲领域。如果说昆曲演员演出、唱曲牌就是昆曲,那就是你对。

(作者系上海教育出版社编辑,复旦大学中国古代文学研究中心博士)