点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:杨书睿

在以诗性风格和悲剧色彩闻名的俄国文学经典之中,季娜伊达·吉皮乌斯是一个不可忽视的存在。与之同时代的诗人勃留索夫赞誉她“仿佛是以浓缩的、有力的语言,借助清晰的、敏感的形象,勾画出了一颗现代心灵的全部体验”。她与生俱来的忧郁冷漠、对生命的感性体悟、对最终信仰求索而不得的苦闷,以及裹挟于社会变革之中的激情、战栗和挣扎,都熔铸进其毕生的文学创作,尤其是象征主义的诗歌创作之中。那些满溢着诗人自在的灵魂精神与摇曳的个人情感的诗性文字,同时凝聚着她对瞬间与永恒、死亡与永生的时间与生命辩证关系的深沉思索,最终构成“白银时代”里一道独具一格的文学景观。

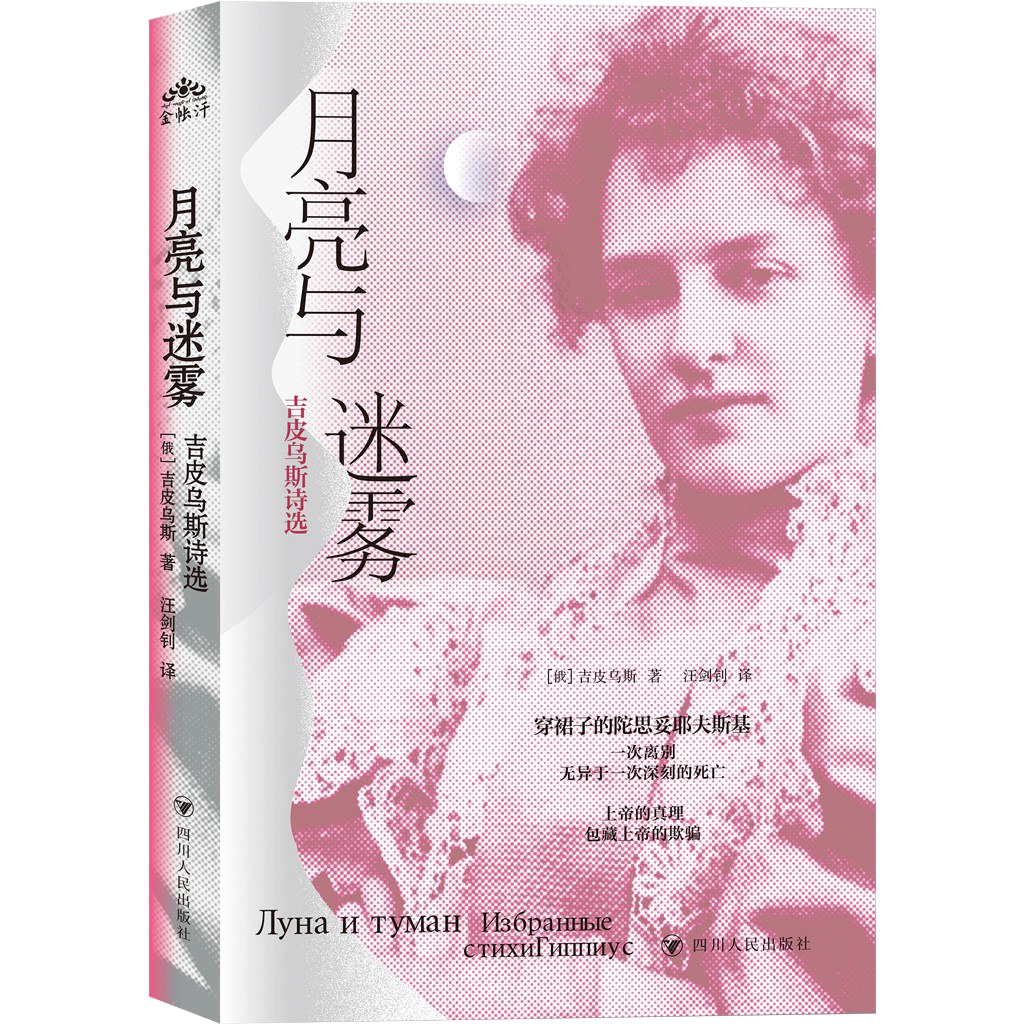

季娜伊达·吉皮乌斯肖像(1869—1945)

《月亮与迷雾》,【俄】吉皮乌斯著,汪剑钊译,四川人民出版社,2022年10月

一

1869年,吉皮乌斯出生于俄罗斯图拉省的一个德侨贵族家庭。自童年起,她就随父母处于漂泊不定的迁居之中。始终陪伴着她的,只有被她称之为“唯一主要的老师”的文学书籍和写作。1881年,吉皮乌斯的父亲死于结核病。这对年幼的诗人是一次重大的打击。不久之后,她自己也患上了同样的病症,这令其饱尝死亡的威胁。成年之后,吉皮乌斯回忆起自己的童年,称自那时起,“就被死亡与爱情烙下了创痕”。这或许正是她在诗歌中反复吟咏人类、爱情与死亡的原因之一。

作为一名基督教徒,吉皮乌斯总是通过描述时间的话语来展现宗教的上层结构,即以宗教观念中“瞬间的此世”和“永恒的彼世”作为诗歌创作的哲学底色,时间就此与生命相连。如《祈祷》中所写:月亮的影子静止不动/银色与黑色的天空/影子有如死亡静止不动/是否还活着,柔顺的心/请赐给我以往的沉默/啊,把我交还给永恒/且让我深深陷入沉默/且让我安息在无限之中。银色的月亮与黑色的天空格格不入。在寒冷、孤独的氛围之中,抒情主人公实际是死亡之后的灵魂,她在无边无际的黑暗之中发出了自己的祈祷,时间在这里成为烘托氛围的助力。结尾处的“永恒”与开头的“黑夜”相对应,因为黑夜意味着死亡,而死亡意味着彼世。唯其如此,灵魂才能在时间的永恒之中得以安息,这正是笃信宗教的吉皮乌斯所向往的。

无独有偶,在《暂时》一诗中,吉皮乌斯再次强烈地表达对死亡就是永恒的肯定:我憎恨人世间的“暂时”/一切都有尽头,无论痛苦与欢乐/须知,无论河流如何源远流长/它总会有尽头,流到海洋中汇合/我同时反对大地与苍天/既反对懿行美德,也反对灭绝人性/我只接受你一个,死亡/唯有你身上没有“暂时”只有永恒。

值得注意的是,吉皮乌斯是渴求灵魂自由的。从两首诗中可以看出,抒情主人公虽然渴求上帝救赎带来的永恒,却又在对自由的追求和对信仰的虔诚之间挣扎。她有着属于自己的独立精神,但无法融合自己的精神与信仰是她苦闷的根源。主人公的做法在侧面反映出吉皮乌斯的某种困境。在吉皮乌斯身上,信仰是与生命交织的,实现生命的永恒需要忠笃宗教信仰的力量。但她又意识到“绝对宗教精神于我并非全部”,不愿放弃作为独立个体的意志与思考,于是只能选择沉默,尝试在沉默中抵达永恒。

二

毫无疑问,吉皮乌斯对时间与生命之关系的思索受到了宗教世界观的影响,但她同时从人的意志等维度进行反诘,从而使诗歌“流动着敏锐、生动和有机的思想脉搏,并与复杂的情绪变化相互交织,探寻着精神的完整,理想的和谐的主题”。

其一是对永恒价值的重新思考。在《时钟停摆》中,吉皮乌斯一反常态地将生命的不朽称作僵硬的尸体:我们因为短暂、因为轻松而珍藏的一切/突然变得不朽,变得永恒——和奇异/仿佛死者的尸体,逐渐冷却、僵硬/追求却没有意象,结束却没有终点/无形的永恒之秩序与和谐丧失了声音。比起一味追求永恒,此时的诗人表现出反对甚至抵抗的态度。时钟的停摆寓意着生命的终止,在宗教教义里,这是获得永恒的开端。但诗人认为,永恒虽然意味着不朽,但如同尸体般冰冷、僵硬。死亡固然能得到永恒,但这种永恒却是没有感情与温度的,它的价值与意义也就需要被重新估量。

其二是对瞬间价值的肯定。在《瞬间》一诗中,诗人将时间空间化:透过窗子,高空在闪烁/黄昏的天穹明亮又安谧/寂寞的心儿因为幸福而歌哭/它惬意于天空如此美丽/宁静的夜晚,灯光通明/灯光里释放出我的欢乐/此刻世界上再没有旁人/唯有上帝,天空和我。诗歌中上帝、天空和自我的并列,这正是《瞬间》的哲理底色。抒情主人公认为自我通过感知上帝可以获得永恒。很明显,这是吉皮乌斯在象征主义观念引领下对宗教世界观的重塑。此刻的时间是静止的,是瞬时的。诗人尝试将宗教与人同构,完成个人生命与宗教信仰的和解,进而获取实现永恒的可能。但她忽视了时间的静止是相对于流动而言的,没有流动就没有静止,没有瞬间也就没有永恒。于是,吉皮乌斯进一步指出时间具有瞬间与永恒双重性的特质,并揭示其背后所隐藏的生命之间的联系。

时间逝者如斯,但现实的语言却是永恒的。在变与不变之间,吉皮乌斯发现了时间的缝隙。“在那种生存于其间死于其间的瞬间的后面追随着一个瞬间,生存也诞生于这后一个瞬间,正是这种前仆后继的瞬间状态,造成了时间永恒运动的形象”。诗人虽然追求永恒,但也发现了瞬间的重要性——短暂的瞬间与漫长的永恒并非矛盾,只是时间的表现形式,它们在不断地转换、挪移、交错,从而孕育出新的瞬间与永恒。

在某种意义上,这是吉皮乌斯对永恒与瞬间的辩证思考的结果。“人生不满百,譬如朝露晞”,脆弱的生命与转瞬即逝的时间如此相近,但坚韧的生命又能在时间长河中沉淀下神学、哲学与诗学的丰沛内蕴。瞬间是个体生命相对于延绵不息的永恒而言的,于是瞬间不因其短暂而噤声,永恒也不因其无穷而不朽。诗人透过这一主题所要传达的,或许正是如何理解生命与时间的相似,即延续的永恒和存在的瞬间并行的生命意义。

三

作为一位敏感而富有才思的女性诗人,吉皮乌斯的诗歌还表现出“以鲜明的创作特色和精巧的创作手法表现出时代典型的心理综合征——自私的个体之人‘离群索居的诱惑’和个体在寻求信仰的路途上克服这种诱惑的努力”。这种风格无疑受到了她的丈夫、俄国颇负盛名的作家梅列日科夫斯基的影响。

1888年,吉皮乌斯与梅列日科夫斯基相识。一年后,两人走入婚姻的殿堂。尽管他们在文学方面经常发生争论,甚至是争吵,但吉皮乌斯从不否认梅列日科夫斯基对她的影响,甚至承认在“自觉地迎合这种影响”。面对19世纪末20世纪初俄国乃至世界范围内爆发的多次社会运动和战争,吉皮乌斯夫妇始终相伴在一起,即便是在离开圣彼得堡,流亡法国巴黎期间也不曾分离,一直到1941年梅列日科夫斯基去世。在充斥着紧张情绪与两次世界大战酿成的生离死别的氛围中,“爱与死的挣扎、生与死的交织、向死而生的探索”进一步丰满了吉皮乌斯诗歌中幽僻而深邃的精神内质和美学风格。

在这一背景下,吉皮乌斯诗歌中关于时间与生命的思辨,实际又体现了她对于人的存在价值的哲学思考,也就是究竟何为有意义的生命。很明显,这是与当时的社会文化环境所流行的虚无主义思潮密切相连的。但诗人不愿意随波逐流,而是执着地肯定与践行自己的主张与意志。

在《歌》中,天穹之下,夕阳西沉,世界广阔无垠而难以寻找希望的火光。但尽管黑夜漫长,吉皮乌斯却坚信着奇迹的降临:哦,让虚无的东西成为现实/让虚无成为现实:苍白的天穹允诺显露奇迹/允诺显露奇迹。这是作为宗教信徒的诗人对“终极关怀的最高境界——‘彼岸’或‘彼世’的追求”。吉皮乌斯虽然寄希望于形而上的天穹能够允诺显露奇迹,但是她并不否定人在其中的力量,甚至在热烈地呼唤着人们积极行动起来。在《晚霞》中,这种“人”的力量尤为明显:我看见远方的天际无垠/看见明亮的晚霞/面对我那狂躁不安的心灵/我与它促膝对话/心灵——你须沉默和容忍/霞光黯淡的高空充满/冷漠、寒意和光明/一阵人间未有的清凉飞飘自慢慢消逝的晚霞/无论幸福,无论欢乐——都不需要/只要燃烧,霞光,尽情地燃烧!

如果说黄昏在吉皮乌斯的诗歌中代表着离群索居的孤寂,那么晚霞则象征着冷漠、寒意和即将到来的光明,能令人冷静。这也是心灵狂躁不安的抒情主人公和晚霞促膝对话的原因。通过与晚霞的对话,她体悟到幸福和欢乐或许并不是最重要的——唯有尽情地燃烧自我,生命才真正有意义。作为一位关心人类未来命运走向的诗人,吉皮乌斯从来都不是冷漠旁观的。她与梅列日科夫斯基积极投身于人类精神拯救的事业,除了进行文学创作,他们还共同创办了哲学俱乐部,组织会议,创办杂志,尽管他们不懈追求的最终目标并没有实现,但无限接近的行动过程本身,已经证实了生命存在的价值。

吉皮乌斯提醒我们,生命与时间一样,是永恒与瞬间并存的。永恒与瞬间、死亡与生命的交融并非宗教所独有,通过诗也可以触碰。尽管我们永远无法捕捉瞬间,也永远无法到达永恒,但并不妨碍我们用尽全力去接近和摸索。总体来看,吉皮乌斯的诗歌虽然带有象征主义的光怪陆离与难以琢磨,但其中阐述的对于生命的观察和认知又是冷静而犀利的,是“理性与激情高度统一的结晶”,对于迷惘自身价值何为与失落在存在主义困境中的人们而言,今天读来也仍具有某种普遍性的启迪意义。

(作者系北京语言大学文学院博士研究生)