点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:孔德淇

《731》的片头在黑暗中缓缓亮起,哈尔滨平房区那茫茫雪地、悬挂“给水防疫”幌子的阴森建筑、被铁丝网分割的“实验体”编号等画面逐一呈现,每一帧都如同生锈却依旧锋利的刀,径直刺入人们心底最柔软的角落,将人们拉回那个暗无天日的年代。

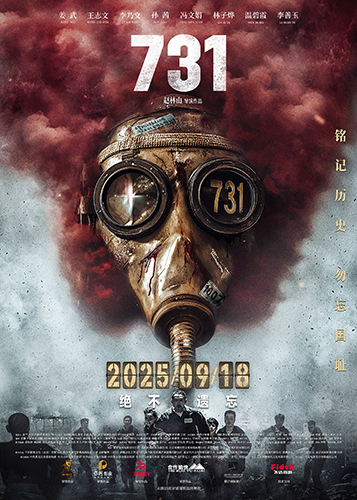

《731》海报

影片对历史场景的还原,残酷得令人窒息,却又真实得不容回避。零下30摄氏度的极寒室外,中国同胞被强行扒光衣物绑在冰冷的柱子上,日军研究员戴着洁白的手套,面无表情地记录所谓的“冻伤临界点”;鼠疫杆菌被无情注射进活人的血管,镜头清晰地展现出皮肤从红肿、溃烂到坏死的全过程;更令人发指的是,孕妇被强行剖腹,只为满足日军观察病菌对胎儿影响的冷血实验。这些场景并非艺术加工,而是创作团队从哈尔滨市图书馆的文献典籍、731罪证陈列馆的珍贵档案中,一页页“扒”出来的历史真相。为确保每一个细节有坚实的史料支撑,剧本历经17次修改润稿,大到实验器械的型号规格,小到日军军官的军衔标识,均与历史照片进行逐一比对,力求精准还原历史原貌。

多让一个人知道731的罪行,就是给受害者多一份告慰。影片中诸多细节,都在以克制却有力的方式传递着这份告慰。被关押的杜存山在绝境中偷偷饲养一只黑鼠,用每天仅有的面包屑喂养它,并利用老鼠向对面牢房的小女孩传递“活下去”的纸条。在充斥着死亡气息的牢笼里,这只小小的老鼠成了唯一的“信使”。这个残酷却充满诗意的情节,比任何煽情的台词都更具震撼人心的力量,让绝望的牢笼中透出人性的微光。怀有身孕的医生林素贤,虽身陷绝境、自身安危难保,仍始终未忘医者仁心。她偷偷藏起从日军废弃医疗箱里找到的纱布与药水,趁看守不注意时,为受伤的同胞处理溃烂的伤口;面对因恐惧和绝望而放弃求生的难友,她强忍腹中阵痛,轻声讲述家乡的稻田与春天的桃花,用细碎的人间烟火气唤醒他们对生的渴望。遗憾的是,从叙事完整性来看,影片对部分配角的刻画稍显单薄,比如与林素贤并肩互助的其他医护人员,仅通过零散镜头展现其遭遇,未能深入挖掘他们的抗争细节与内心世界,使得这部分人物的情感张力未能完全释放,导致抗争群像的感染力被削弱。

导演在影片中巧妙植入的符号化意象,深化了对历史的深刻思考。日军每天给“实验体”发放苹果和鸡蛋,表面宣称为“保证营养”,实则是让“实验材料”保持“新鲜”。影片中,受害者被剥夺姓名,只剩下冰冷的编号,则是对人性尊严更残忍的践踏。杜存山在生命的最后时刻反复念叨着自己的名字,不仅是对被践踏尊严的最后捍卫,更是对侵略者暴行的无声控诉。

一位00后观众在观影后感叹:“以前在课本上看到‘731’,只觉得是一段冰冷的文字,如今看完电影才真正明白,那是真真切切存在过的人间地狱。”这番话恰恰印证了《731》的独特历史教育价值:电影打破了历史与当代观众之间的隔阂,让年轻一代得以跨越时空,真切触摸到那段沉重的历史,实现了历史记忆的代际传递。然而,影片在历史背景的铺陈上存在明显不足,对于不熟悉731部队发展脉络的观众而言,部分情节中日军实验的逻辑链条与部队内部的层级关系呈现模糊不清,影响了叙事的完整性。

《731》的意义早已超越了一部电影的范畴。今年夏天,《南京照相馆》引发广泛关注,其近30亿的票房成绩证明,观众并非不喜欢历史题材作品,而是厌倦了套路化、程式化的“主旋律”叙事。《731》首映日票房即破3亿,本质上源于其没有将“铭记历史”当作空洞的口号,而是用最直白、最真实的镜头语言,向所有人传递一个核心认知,即731部队的罪行不是尘封的“过去式”,而是刻在人类文明史上的深刻警示。

《731》让我们看见,曾经有一群人在最黑暗的岁月里,为了守住做人的尊严,为了守护民族的希望,拼尽最后一口气。而今天的我们,要做的便是铭记和平的珍贵,正如片中那些在绝境中守护尊严的身影所昭示的:唯有铭记历史,才能守护未来的光明。

(作者系青年作家)

此文系频道原创稿件,转载请注明稿件来源:光明网-文艺评论频道

此文系频道原创稿件,转载请注明稿件来源:光明网-文艺评论频道