点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:吴秋雅

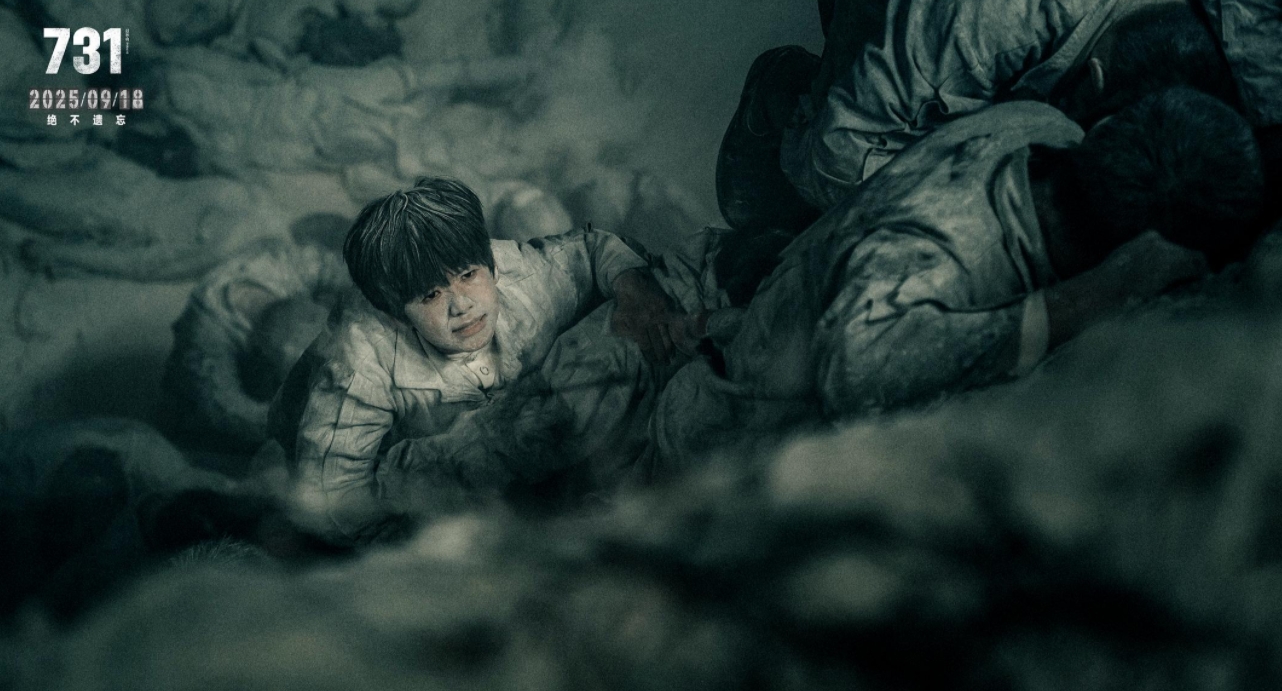

日本731部队在中国进行细菌战实验的相关史实,在影视创作中鲜少涉及。一是因为该段历史长期被日本政府刻意否认与遮盖,已公开的实证材料较少;二是实验内容太过残暴,搬上银幕必然会对观众造成强烈的感官冲击。既往已播映的相关影视作品包括中国香港电影《黑太阳731》(1988)、俄罗斯电影《刀的哲学》(2008)、中国纪录片《七三一真相》(2015)、日本纪录片《731部队的真相》(2017)以及中国电视剧《荒原城堡731》(1991)等。这些作品数量有限,且在世界范围内的影响力相对较弱。2025年9月,电影《731》在全球多地上映,恰逢其时地回应了中华儿女的抗战记忆与民族情感,带动海内外观众去了解仍存认知争议的历史真相,具有不可否认的巨大现实意义。

《731》首映日票房3.45亿,上映4天票房超12亿,这些数据足以说明该题材具备强大的号召力。然而与热映形成鲜明对照的是影片的低口碑。作为历史事实的“731”应该被世界铭记,而作为电影的《731》却因存在多种叙事偏差而未能达到观众预期。

失焦的历史叙事

直面活体实验惨绝人寰的史实,揭露日本军国主义推行细菌战的罪行,无疑是创作者以电影艺术叩问731历史时最重要的目的和使命。相比于已被大量电影揭露、描摹的二战纳粹集中营史实,731这段被系统性地掩盖的历史,更应该在理性层面、以严肃真实的面貌被呈现,才能最大程度避免观众对这段历史的曲解乃至怀疑。而电影《731》却从直面历史的叙事焦点上跑偏了。

《731》以虚构的小人物王永章(姜武饰)作为主角,跟随他的视角进入731实验基地,以他发现真相并试图逃跑的行动作为故事主线。从电影《西线无战事》《美丽人生》到《南京照相馆》,被历史裹挟的小人物是战争电影常见的叙事着力点。但《731》的小切口却因未能构建充分合理的人物行动线,没有有效连接前景人物与背景史实,致使叙事只在表层情节中游走,无法实现对历史的深度挖掘。小人物的叙事视角也十分受限,观众所知与主角所知几乎等同,活体实验的种种非人手段在片中只是零散呈现,部分恐怖片式的镜头指向不明,甚至只是作为王永章越狱行动的背景镜头。影片对731部队没有全局展现,致使对日军疯狂暴行的控诉也被弱化。

战争电影长盛不衰的根源恰在于对战争残酷的真实呈现,对人们抗拒、谴责战争立场的表达,以及对战争这种极端情形下的人性光芒的刻画。虽有唤醒历史记忆、拍摄历史证据的初衷,《731》却未能做到对战争、人性、军国主义等的深层思考,将叙事重点转向了越狱、大逃杀式的类型化情节,呈现出整体的叙事失焦。

失真的人物图谱

战争是最严酷的人性考量场。在非常态且绝对化的战争情境中,人们所面临的抉择困境和所承受的伦理道德拷问均异于寻常情境。正因如此,极端情境下人性的复杂性成为战争电影人物创作的核心焦点。《731》中虽有较为独特的人物设定,但具体人物处理和人物关系网架构较为薄弱、失真,众多角色的面具化、工具化特征明显,人物图谱的戏剧性功能较弱。

主角王永章是一个假冒抗日英雄的小贩汉奸,这个具有强戏剧性的人设,既通过与真实历史人物的关联进一步扩展了角色的现实内涵,也带给观众较大的剧情想象空间。但这一人设在片中必然面临塑造难题,即完成人物的成长和蜕变。遗憾的是故事主角未能扎实地完成这一课题,王永章这一人物很快就呈现出断裂感和碎片化特征,甚至在关键情节上带着“主角不死”的强大光环而显得严重失真。

其他配角人物如杜存生(王志文饰)、顾博轩(李乃文饰)等,未能围绕主角构成相互作用的人物关系网,无一例外都呈现出了高度工具化的特征——按需出现,即时反应。因缺少必要的思想变化过程和情感铺垫,配角人物的面具感明显,观众难以真正理解人物的情感反应。在杜存生求死这一极端事件发生时,观众更多的反应是错愕,很难与之产生共鸣。被囚禁在这里的受害者究竟是人还是代码?这本该蕴含深刻的“去个体化”批判,却难以发挥真正的作用。

对日本军官的人物塑造更显失真。从石井四郎、女军官金村佳代,到负责日常看守的日本少年兵,几乎所有人都被降智处理。军国主义如何操控每个士兵?人物如何发生变化和扭曲?这些最深层、复杂的人物剖析,被刻意营造冲突的“疯癫感”所取代。由于人物铺陈不足,女军官蜷缩在孕妇身边熟睡等情节,非但无法形成对人物的立体表达,反倒有强行添加注脚之嫌。

失序的影像构建

电影是一种通过影像叙事抵达观众情感的艺术形式。影像构建不只是电影的视听呈现,更需具备有效服务叙事的情感穿透力。《731》有着精致的影像、讲究的构图、节奏明快的剪辑,并运用多重技术手段进行视觉构造,带给观众独特的视觉体验。但影片整体却像一个处于失序状态的“影像杂烩”,集合了叙事断裂、风格杂糅、场景碎片化、视觉猎奇化等叙事硬伤。

虽有逃跑作为主角的目标任务,电影的故事线却交代得并不清晰,尤其缺乏作用于观众情感的有效推进情节。王永章送饭、找路、联络等一系列动作都有相关场面镜头,但其间缺乏递进,未能形成足够多的功能性叙事场景,加之快节奏的场次转换、密集插入的多处细节和传递信息的字幕注解,整体故事线就更显得跳跃和断裂。

整体风格的杂糅和视觉构造的猎奇化,进一步强化了影像叙事的混乱失序状态。《731》既有对小人物成长、越狱、大逃杀等叙事模板的杂糅,又有超现实和喜剧元素的引入。然而风格须与主题适配,影片部分片段的小品化情节设计、轻喜剧感配乐等,实际构成了对主题严肃性的歪曲。猎奇化的视觉呈现,如在监室通道引路的艺伎、密集悬挂的血液试管、高耸的中药材库、巨大的白色葬坑等,固然有视觉修辞作用,却也在一定程度上转移了观众的注意力,稀释了该题材本应指向的对惨无人道罪行的控诉。至于那些刻有“回家”字样的苹果、从坑底搭起的巨型人梯,除了视觉追求之外,又是否真正具备实质性的、耐推敲的剧情意义?当对历史苦难的真实呈现让位于对画面效果的极致追求时,这无疑是电影功能的一种本末倒置。

在抗战结束80年后,731部队实验基地有组织、有预谋地进行人体实验的滔天罪行仍处于被否认、被掩盖、被淡化的状态。电影《731》以其巨大的社会影响力,成功地将“731”这一历史暗角置于全球视野,其破冰之举与现实意义不容置疑。然而,这部影片同样为我们提供了一个反思的机会:若对历史苦难的艺术呈现迷失于形式猎奇与类型杂烩,便难以承载应有的历史重量。

(作者系中国传媒大学戏剧影视学院副教授)

此文系频道原创稿件,转载请注明稿件来源:光明网-文艺评论频道

此文系频道原创稿件,转载请注明稿件来源:光明网-文艺评论频道