点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:许一多

对于京剧《颜真卿》,我原本是充满期待的。一代书坛巨擘,刚正忠烈,能文能武,才具事功皆传奇,近乎完人。这么一个人物,值不值得、应不应该树碑立传?当然值得。这么一个人物,在安史之乱的激烈动荡中,会盟平叛而力挽狂澜,以书寄情而有被誉为“中国第二行书”的《祭侄文稿》,晚年又持节斥敌、壮烈殉国,桩桩件件,哪个不是好戏的底子?简直是太好的底子了。开始我也是这么想的,但看完戏后,我不这么想了。因为我发现,哪怕再好的食材,都可能被炒成一盘螺丝钉出来,让人一声叹息,尴尬至极。

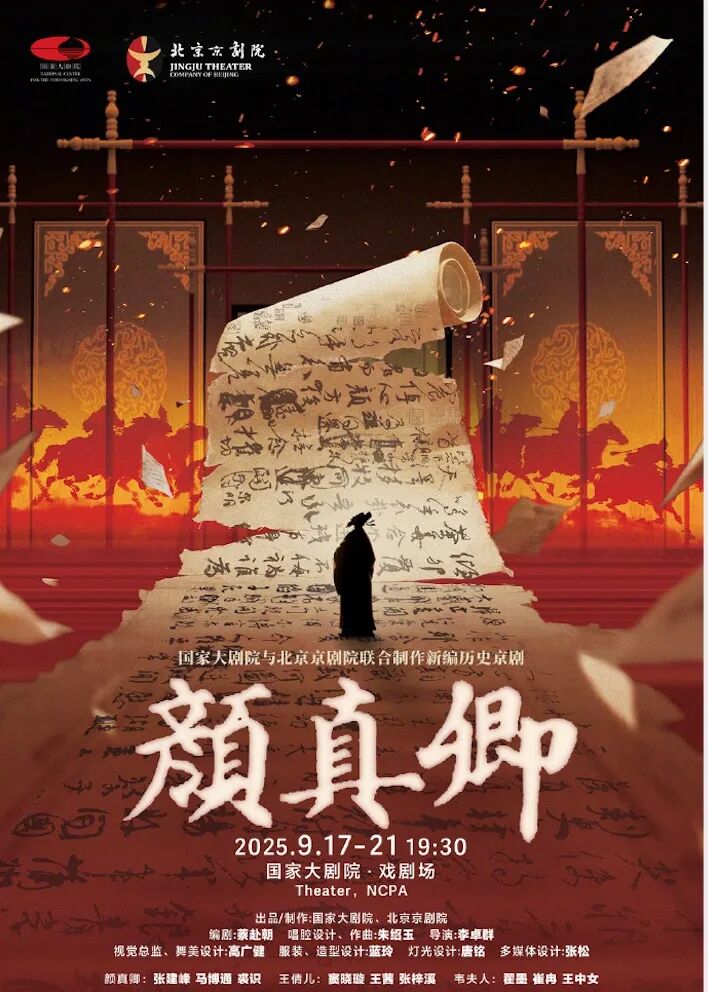

京剧《颜真卿》海报(国家京剧院官方微博)

全剧九场戏,乍看都铿锵有力,但若梳理下来,不难看出串起来的三个故事,结构是没有的,情节也是左支右绌,都没有讲清楚——一是平叛杀敌篇,大致是“歃血”“兵援”“报捷”“遭陷”构成了起承转合,可以看出表现颜真卿能打仗、不居功的意图,但“遭陷”似断似连、指向歧岔。二是情感书法篇,你没看错,只有“祭侄”一场毫无铺垫的戏,来表现对于颜真卿来说至关重要的书法,仓促而草率。三是英勇就义篇,“受命”“被囚”“传书”“就义”,又一个起承转合,讲颜真卿如何忠烈。三个故事彼此之间,没有行动主线,没有必要的集中和整合,没有戏剧发展的内在必然性,只有编年时序连缀着一系列标签化的事件,而人物的动机行动、情感心理和精神追求,几乎都是空洞的。看到这里,你大概就明白了,这哪里是戏,分明是街溜子逛百度,得其所是罢了。

更重要的是,它的很多情节,还几乎都不在点上。该有的戏没有落地,不该有的却生拉硬扯。整个看下来,颜真卿就像是郑重其事地扎了一身靠,跑了一回挂名主角的龙套,几乎没有戏剧性的主动作为,更不用说相应的性格张力。于是,给人的感觉就是,他一直都在串场作秀。京剧《颜真卿》剧照。(图片源于国家大剧院)

颜真卿起兵会盟,按说该交代一下戏剧关系吧。戏在哪里?矛盾和冲突是什么?结果呢,全场都是同仇敌忾,上来摆了一个众将扎靠巡礼的豪华排场,然后才是饶阳太守之女王倩儿穿着孝服赶来赴盟。到这里,总算有了悬念,观众正等待揭晓呢,到底发生了什么事?这是王倩儿身上的戏啊,却硬转到了颜真卿身上,他开始战袍题诗。不是不可以,可题诗之后,颜和王之间总该有点戏吧?还是没有,画面一转,转到了博清太守吴节畏敌谋私。敢情人家王倩儿穿着孝服跑过来,就是搭着给你秀一下战袍题诗?好吧,姑且就当是一个伏笔,因为后来王倩儿成为叛将李希烈夫人,探监要出示战袍,可戏还是在王倩儿身上,结果还是硬转,硬是让颜真卿来一番悉心交代、慷慨陈词,又一次借王倩儿搭的台,唱颜真卿的戏。

作为会盟起兵的统帅,颜真卿总该有一些智慧和韬略吧?结果呢,他对吴节畏敌谋私毫无察觉,可谓失其明,也囫囵了可能的冲突。他是援军统帅又不是孤军困守绝地,迎敌本是头等大事,戏本该在如何迎敌上,结果啥事都还没干呢,先来了一段夫妻双人秀,要誓死共赴国难。亮瞎人眼的是,居然还真就扯出三尺白绫,给人马上就要自挂东南枝的即视感。如此颜真卿,既失其明,又失其能。在此前提下,他的上表让功,美其名曰顾大局,可给人的感觉却是一个只会作秀的糊涂蛋。京剧《颜真卿》剧照。(图片源于国家大剧院)

按理说,吴节畏敌谋私,若颜真卿稍有所察,而后上表让功,就会有戏;他进而忧国上书,就有了由头,跟吴节、鱼国恩的矛盾随之能进一步发展和激化,由此影响到他自己的宦海浮沉。让人遗憾的是,所有戏剧性的扣子都被脚不沾地地跳过去了。有的地方干脆自相矛盾,颜真卿都已经上表让功,吴节也因此得到升迁了,可后面又让吴节、鱼国恩密谋,要搞倒颜真卿,给的理由居然还是怕冒功之事被曝光。拜托,这件事情已经过去了好不好?它可以成为一个陈年疤痕,但前提是有来有往,要形成正反作用力,才足以支撑颜真卿的刚正品格。难道认真铺垫一下,然后将他被贬的事说清楚不行吗?但没有,在缺乏相应冲突的情况下,朝堂上几声呵斥而已,一个平叛杀敌的功臣莫名其妙就变成了谤君诽上的贬官,简单粗暴。且不说皇帝是不是昏君,至少后面吴节和鱼国恩被斩、颜真卿再度被起用,起码得有点逻辑和依据对不对?可惜一点都没有。

“祭侄”这一场,颜真卿外贬十年,前面一大段戏,居然讲的是两口子憧憬归隐生活,完全是旁枝逸出,毫无作用。什么意思呢?人生没什么牵挂了,要惬意安享晚年了。很显然,“祭侄”这件事情,在编剧看来不过就是字面意思上的一桩心事。这么长时间,颜真卿有没有找过亲人的遗骸?他对侄子的情感如何?特别是他和他的家族历经沧桑变乱,作出了巨大牺牲,结果他自己还要被贬,难道没有痛苦吗?他愧对亲人,又忧患国事,偏还只能在羁旅谪途叩望偌大河山,虽有小成,终究是大材小用。祭侄,也是祭自己,更是忧患家国社稷。这才是戏,才足以支撑他晚年持节的忠烈壮举,才真正将情节纳入戏剧逻辑当中。可是,剧中除了口头上说的征战往事和满门忠烈,没有行动,没有内心撕裂,于是本应情感极为丰沛、极为真挚感人的一场戏,就变成了另一个寻亲归来的侄子抱着黑匣子向他汇报工作。没错,还毫无哀缅之意、几乎不带情感地说,叔啊,我只找到了一根臂骨、一块颅骨。如此浅陋表面,令人瞠目结舌。这是搬零件的事情吗?可戏就是这么来的,听完汇报后,颜真卿来了一大段抒情总结。很难相信,那么真挚感人的名篇《祭侄文稿》是这么写出来的。呜呼哀哉尚飨!京剧《颜真卿》剧照。(图片源于国家大剧院)

英勇就义篇,吴节、鱼国恩说斩就斩了。颜真卿一个七十多岁的人了,他到底有何必须受命持节的不可替代性?反正朝堂无人,非你不可了。问题是,诸藩镇已叛,此行任务到底是什么?要实现什么目标?有哪些可以周旋的余地?通通语焉不详。后面几场戏,更是看得我目瞪口呆。人家都已经反叛了,你冒死前往敌营,居然只是去严词骂贼?颜真卿被囚龙兴寺,加塞了一段王倩儿前来探监的情节,看似有戏,但敌情奏表来得莫名其妙。泛泛言之不需要你来奏表,详细陈述你既没时间、也没空间,更没在剧中呈现此行还做了谍报工作。给人的感觉就是,王倩儿前来纯属配合作秀,一是垫厚功勋,二是死后留名,目的就是直奔忠烈而去。总结一句话就是,上来就受命,刚到就被囚,早撰墓志铭,欣然就义去。不客气地讲,这几场戏里,没有“人”,只有“功德碑”。京剧《颜真卿》剧照。(图片源于国家大剧院)

这就是你所看到的京剧《颜真卿》,人和事件看似都在,实则失魂落魄,而且能够看到一个基本套路,即将历史人物身上的种种标签,对应他所经历的若干事件,一一贴了上去,而所有情节的发生、发展和最终的落脚点,不是依据历史环境、规定情境和人物性格所具备的必然性与可能性,而是机械地往什么事表现他什么品格的套路上蹭。在不写“人”而专写“概念”上,可算是写出了新的高度。

导演是迅速崛起的青年中坚,对于运用舞台调度进行节奏把控和戏剧关系处理不乏经验,可在这部戏里,几乎是噤若寒蝉,毫无作为。舞美设计也很莫名其妙,差不多是京剧《天下归心》的另类重复,几根“金箍棒”和巍峨夸张的刀枪耸立,唯二表意得体的只有“传书”和“就义”两场戏,其他地方都极令人跳戏。最为难的是音乐唱腔,最可惜的是演员,只好凭技术,硬写硬演。张建峰多好的奚派老生,我看全场都不太好找表演的心理情感支点。“颜筋柳骨”并称,颜真卿的书法与其人格事功本可形成同构辉映,跟奚派唱腔的味道是熨帖的。可剧中着力表现颜真卿的武功与忠烈,恰恰是倒转着奚派唱腔而来的,峰回曲折所剩无几,那苍朴中蕴含清旷的味道,也就大打了折扣。京剧《颜真卿》剧照。

(图片源于国家大剧院)

出品制作单位和主创主演阵容,其实都不差,也不乏好的作品,但就事论事,京剧《颜真卿》显然是失败的。我不知道它是怎么被搬上舞台的,这恐怕也已超出了我能理解的范畴。我想说的是,戏不能这么搞,糟蹋钱,也糟蹋颜真卿。如此失魂落魄、没戏硬秀,但凡认真一点、专业一点,或者哪怕是多一点敬畏之心、多尊重一点艺术规律,都不至于这样。批评可能有些激烈,但若非有敬畏和期待,没人愿意干吃力不讨好的事。我希望,创作者也能用更多的敬畏来认真对待,为艺术,为观众,也为弥足珍贵的体面。(许一多)