点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:居其宏

在高水平的竞技赛车运动中,利用赛场弯道超越对方、赢取胜利的“弯道超车”,是一个常见现象和高难动作,非有超人胆识和绝佳技巧,断不敢为业不能为也。如今,“弯道超车”已被赋予新的内涵,被理解为:抓住社会进程中某些重要机遇或人生道路上某些关键节点,不循规蹈矩,不墨守成规,解放思想,勇往直前,以旋风般速度和压倒性气概,实现对前人和今人的超越。

必须说明的是,将“弯道超车”之说引入歌剧领域,并非本文作者的发明,而是出自新近上演的一部描写重工业题材新创歌剧;其主人公面对西方标准打压下的产业困境,满怀赶超豪情地高呼“弯道超弯道超越对方、赢取胜利的“弯道超车”是一个常见现象和高难动作,非有超人胆识车”——此言既出,一时声震屋宇、气贯长虹,令人振奋。继而结合当下现实深长思之,发觉:在近年来的歌剧创作中,公开亮出“弯道超车”旗号的艺术家虽然仅此一人,但实际上,这个现象不仅非常时髦、极为常见,且呈有增无减之势。其中奥妙多多,我等不可不察。据此勾起若干情景,想起一些人和事,遂成此文。

“弯道超车”现象之一:蜂拥而至的“赛车手”

众所周知,歌剧之所以被称为“艺术皇冠上的宝石”,乃为其集文学、诗歌、戏剧、音乐、舞蹈、舞台美术等诸多艺术元素于一身的高度综合性特点所决定,非但对参与创作的各门类艺术家之综合音乐戏剧修养、技术手段、合作精神有极高要求,而且投资巨大,创制生产过程极为复杂繁难;其中任何个人、部门或环节出现缺失,必产生“漏勺效应”,降低乃至破坏剧目综合美感和整体魅力的生成。

这也足以说明,在中外艺术音乐史上何以著名作曲家及其各种体裁类型的著名作品无可胜计,但涉足歌剧剧本和音乐创作目有经典剧目间世的剧作家和作曲家却为数可数。

近年来,尤其自文化和旅游部设立“中国民族歌剧传承发展工程”以来,我国歌剧创作呈“井喷”之势,令原本相对寂寞的歌剧创作繁荣于一时,实乃好事一件,值得肯定。但也暴露出一系列问题。

问题之一,便是某些人实际上将自己当作“赛车手”,在歌剧创作这个“赛车竞技场”上蜂拥而至,大展身手、各逞其技。谓予不信,请看:

原本在其他专业领域声名赫赫的某些名家大咖,如晚会策划人、歌词作者、歌曲或器乐作曲、话剧或戏曲编剧、舞蹈编导,以及理论家、教育家等,纷纷投身歌剧领域,从而极大地加强了歌剧一度创作队伍,给当代歌剧创作注入新血液,带来新气象,取得新成果。

但也带来新问题——有些人,却不知天之高地之厚,满以为歌剧艺术、歌剧思维及剧本创作、歌剧作曲毫不神秘,何难之有?又不肯放下身段虚心研习歌剧规律,坚信:所谓歌剧者,无非是在一个说得过去的故事里插进若干歌曲之谓也;如此而已,岂有他哉?于是便凭借自己往日之辉煌业绩、雄赳赳气昂昂地涌入歌剧创作领域,按照各自所熟悉所擅长的晚会思维、歌曲思维、舞蹈思维、简历思维、拉洋片思维或音乐创作的一般思维来创作歌剧。

尤可称奇者,是个别从未涉足过文艺创作、对歌剧艺术全然无知的院校或院团的党政领导同志,一看歌剧这个名利双收的花花世界熙熙攘攘、热闹非凡,于是耐不住技痒,乃仰仗自称具有“倚马可待,一挥而就”的旷世天才,以赛车手身份自信满满地加人到这个F1竞技场中大展身手,企图以“弯道超车”方式实现其后来居上的勃勃雄心。

事实已经证明必将继续证明,这些崭露头角又不屑苦练车技的赛车手,一旦蜂拥而入歌剧创作竞技场,其结局大抵可用“颇可同情”来形容——非但无望站上最高领奖台,其中之绝大多数,轻则屈居人后,重则人仰车翻。

“弯道超车”现象之二:令人惊异的“速度与激情”

赛车当然需要速度与激情,而要“弯道超车”,则远不止此矣——在车况、马力相等或相似的情况下,车手若无高超驾车技巧和审时度势、随机应变的能力,无异乎痴人说梦。

如前所述,当下有不少不同专业背景的艺术家热衷于将歌剧创作当赛场,蜂拥而至的车手们,企图仅靠“速度与激情”玩起“弯道超车”游戏。谓予不信,请看:

谁说歌剧艺术综合元素最多,过程最复杂,难度最大?谁说歌剧创作周期很长,没有“十年磨一剑”工夫很难成功?是谁将这些清规戒律视为金科玉律违反不得?呵呵,那不过是老牛拉破车的托词而已,是循规蹈矩惯性思维下缺乏“速度与激情”的典型表现。

君不见,正是这些艺术家仰仗自己的超人速度与澎湃激情,在一年不到乃至短短几个月的时间内,便胜利走完了从剧目的创意与立项、剧本的论证与修改、全剧作曲与配器、坐唱与合乐、连排与彩排到正式公演的全部创制工序!

君不见,某些被作曲四大件武装到牙齿的作曲者,为了抢速度、赶工期,便沿袭过往曾一度大肆盛行的“流水作业法”——剧本一到手,不问其青红皂白,不看其艺术得失,就匆匆挥笔、照本谱曲,先写出歌唱部分的单旋律(有时甚至是简谱单旋律),然后交给一帮学生或助手去完成配器任务。如此一来,休说将歌剧音乐创作的同步性构思、戏剧性和立体化呈现及其综合性舞台效果彻底抛至九霄云外,就连能够概略体现上述整体性构思的钢琴声乐谱这一至关重要的步骤也以“弯道超车”方式一并迈过。

君不见,某些作曲家则更为神奇:由于各种主客观原因使之然,眼看距离剧目首演之期已无三五日,而手中乐谱却缺东少西——不是某些唱段没有完成,就是序曲未写或器乐连接部尚待配器;既有院长、导演和指挥齐来逼命,又有演员和乐队嗷嗷待哺。如之奈何?作曲家乃将“速度与激情”发挥到极致,日以继夜、废寝忘食、紧赶快赶,终于打破陈规,跳过诸多创排程序,梦幻般地实现“弯道超车”,令剧目如期公演。

事实已经证明必将继续证明,以如此之“速度与激情”、如此之“弯道超车”方式创制而成的剧目,其剧本和音乐创作质量之低劣,也就屡见不鲜矣。

“弯道超车”现象之三:不会走就想飞的“三部曲”

在人类歌剧史上,首创并奉献了“联套歌剧”的作曲家,当推瓦格纳——此公一人独兼编剧和作曲两大高难角色,创作了四联剧《尼伯龙根的指环》,在西方音乐史上奠定了他的歌剧大师地位。此外,从莫扎特、威尔第到普契尼等这些世界公认的伟大歌剧作曲家,似乎都未见有“联套歌剧”问世。由此可见,鉴于联套歌剧谋篇布局之宏、创作难度之大,犹如蜀道之难难于上青天;故在瓦格纳之后,绝少有人胆敢涉足于此。

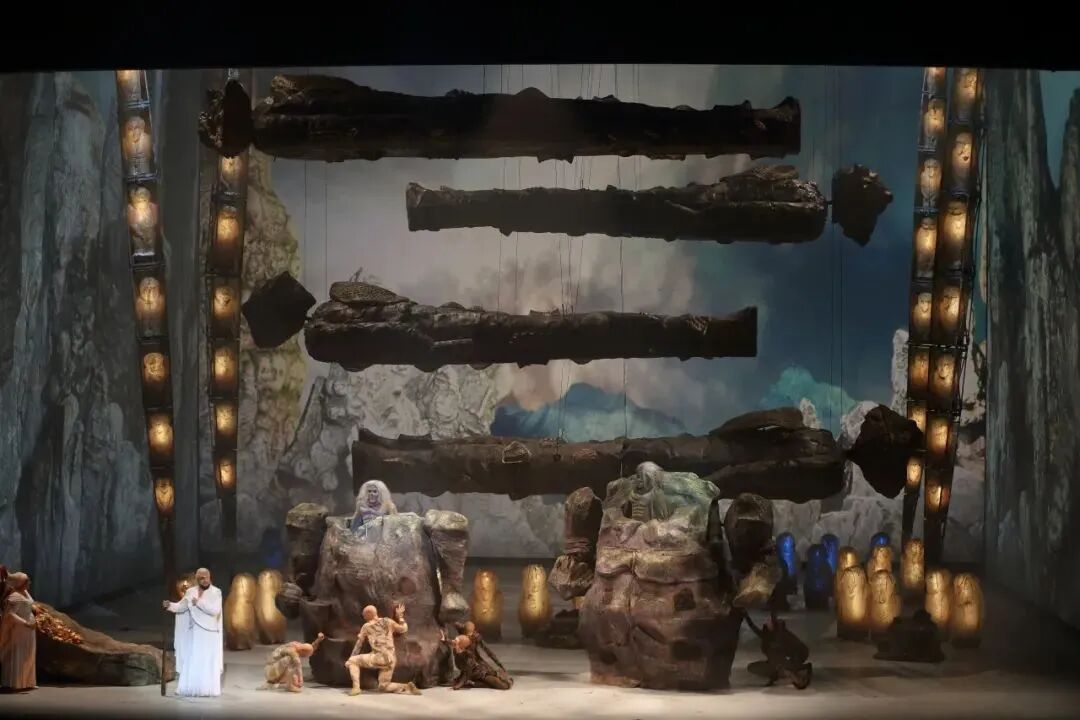

2023年马林斯基剧院《尼伯龙根的指环》剧照(图片源于上海大剧院公众号)

然而近几年来,中国歌剧界偏偏有人不信这个邪,履蜀道为平川,视登天如反掌,将弯道当机遇,硬是纷纷推出“联套歌剧”或“三部曲”来。谓予不信,请看:

首倡之功:在北京,某高校一位著名音乐美学家与青年作曲家首度涉足歌剧创作,便以追随瓦格纳为圭泉,超越中外古今所有歌剧家为目标,定下“联套歌剧”《山海经》的宏伟规划,目前第一部《奔月》也已公演(演出时长约4个小时);如无意外,继之将有第二部《逐日》、第三部《补天》陆续面世。

无独有偶:同样在北京,一位著名晚会策划人、歌词作者与另一位著名歌曲作曲者联袂合作,以中央某直属院团为创演班底,也公开向世人宣示他们创演“民族歌剧《奋斗》三部曲”的宏伟蓝图;其中,第一部《命运》、第二部《道路》已分别于2018年和2019年公演。

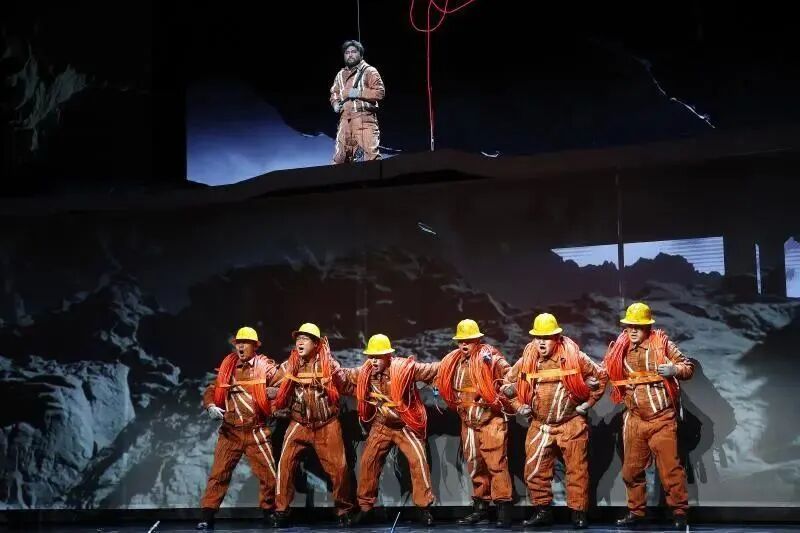

中央歌剧院歌剧《奋斗》剧照。(图片源于中央歌剧院官网)

接二连三:在京城之外,东南沿海某省的歌舞剧院也要创演根据作家路遥同名长篇小说改编的“民族歌剧《平凡的世界》三部曲”,其第一部已于今年公演。

还有没有“再三再四”之“三部曲”或“联套剧”?目前尚不得而知。

仅就眼下这三个“三部曲”而言,鉴于其整体面貌“藏在深闺人未识”,为避以偏概全之弊,故计划待其第三部面世后再予以综合评价;但就已然公演的第一部或前两部看,虽然各有各的问题,但共同弊端则是剧目的音乐戏剧品格和思想艺术质量普遍低下。因此,它们受到业内同行和普通观众的严重质疑,毫不奇怪。

事实已经证明必将继续证明,初涉歌剧就连续创作“三部曲”,犹如孩童学步之初不会走就想飞,抑或新手驾破车就欣欣然参加F1大奖赛,还想“弯道超车”,跨越众多歌剧大师直逼瓦格纳,岂非天方夜谭?

“弯道超车”现象之四:本属新手却傲视群雄

我国歌剧界著名作曲大家,对歌剧艺术均怀敬畏之心和专业精神,深知其难而不敢稍有懈怠。在民族歌剧领域,老前辈如马可,平生仅有秧歌剧《夫妻识字》《小二黑结婚》及参与集体创作的《惯匪周子山》《白毛女》等剧面世,张敬安和欧阳谦叔也只有《洪湖赤卫队》堪称经典,却足以令他们名垂青史。与此相类似者,还有羊鸣等的《江姐》、张锐的《红霞》、胡士平等的《红珊瑚》,以及中生代作曲家王祖皆和张卓娅的《党的女儿》《野火春风斗古城》。在歌剧领域奉献其精品剧作的,有创作《秋子》的黄源洛、创作《草原之歌》的罗宗贤、创作《望夫云》的郑律成,以及新时期以来创作《伤逝》《屈原》的施光南、创作《原野》的金湘、创作《钓鱼城》《苍原》(与刘晖合作)的徐占海、创作《诗人李白》和《骆驼祥子》的郭文景、创作《大汉苏武》的郝维亚等。这些优秀剧目之所以优秀,哪一部不是相关作曲家呕心沥血之作?

当然,正因为歌剧创作之难,失败便难以避免。典型例子有二:《白毛女》《洪湖赤卫队》这两部剧目,都是在第一稿失败后痛定思痛、另起炉灶才成为无可争议的经典。既承认失败也允许失败,唯在失败中反思、总结、提高,失败才会转化为成功之母。

也有作曲家对此颇不以为然——几年前初涉歌剧,本是一个新手,然在小试牛刀、略有所成之后,竟得意地惊呼“写歌剧居然这样容易”!言下之意,此前人们反复强调歌剧创作水深似海、难高如山云云,不过尔尔,此言大谬。余虽起步稍晚,但成器不分先后,大师无论长幼。如今大喝一声“我来也”,不屑于尔等慢吞吞蹒跚于前,更不甘当“跟屁虫”亦步亦趋在后,且看我快刀砍瓜切菜,以风驰电掣之加速度一路狂奔,挡不住我“弯道超车”——于是,在短短几年间,一部一部又一部原创歌剧大作,便接二连三、再三再四地蜂拥而至。然其思想艺术质量之低下,也就可想而知矣。

更有令全国同行大跌眼镜者,是包括创作家、创制院团及其上级主管领导部门负责人在内的所有管理者和决策者,一律置每部作品成败得失之评估、经验教训之总结于脑后,也根本听不进同行、观众的批评意见,硬是一意孤行到底,坚持不变如斯。真可谓:人仰车翻终不悔,撞了南墙不回头——如此一来,无论歌剧创作者、院团管理者还是某些决策人,都在中国歌剧史上以如此“弯道超车”创造出多个“奇迹”。

事实已经证明必将继续证明,以如此“弯道超车”方式创作出来的歌剧作品,论其“速度”固然飞快,论其“激情”固然贲张,至于其整体质量和艺术魅力,除了观众与同行众口一词的差评之外,也只剩下相关人等王婆卖瓜式可怜兮兮的自我陶醉了。

“弯道超车”现象之殇:危害、病因及其诊疗之法

作者写作此文的出发点,并非一概地、全面地反对“弯道超车”,甚至认为,在客观情势需要、主观条件具备的前提下,“弯道超车”仍是实现跨越、创造奇迹的可行途径。

然而,本文所举之如此“弯道超车”却不属此列。因为,它将歌剧艺术、歌剧创作视为角逐名利的竞技场而毫无敬畏之心,既不肯花苦工夫潜心研习歌剧规律,以求努力掌握并自如驾驭歌剧戏剧音乐性、音乐戏剧性以及两者有机结合的特点、手法和技巧,又在具体创作实践中不肯沉下心来严肃认真地面对每一部剧目的创作使命,寻找以富有中国特色和风格的个性化语言、丰富多样的形式和表现手段塑造“这一个”歌剧形象的奥秘和途径,而是以极为浮夸浮躁、急功近利心态和“机械化生产”方式从事歌剧创作,势必导致当下歌剧创作之盆地多、平原多、丘陵多而高原少,又遑论攀登高峰?

还必须严正指出,歌剧创演是一项耗资巨大的系统工程,在“大制作、大投资,大场面”奢靡之风甚为器张的当下,创制、演出一部歌剧,其投资少则逾百万、数百万;在某些经济发达地区,动辄甚至有上千万乃至数千万之巨。而以如此“弯道超车”创制的那些歌剧,绝大多数都是平庸乃至粗鄙之作。“花了钻石价,买来玻璃碴”,两者虽然都闪闪发光,但细看它们的质地和品相,相差何啻天壤!要知道,这些剧目的巨额投资,均来自于从中央到地方的各级政府或高校。换言之,是广大纳税人的血汗钱。如此不负责任地挥霍国帑,进而从中谋取个人私利,试问那些热衷于如此“弯道超车”的相关人等,难道不觉得于心有愧么?

事实已经证明必将继续证明,如此之“弯道超车”,助长浮躁、浮夸、浮华心态,确系急功近利、偷工减料、粗制滥造、长官意志、政绩工程等癌细胞得以孳生、蔓延乃至大肆扩散的温床,它给当下我国歌剧创作造成的巨大戕害,莫此为甚。

为根治此疾,除了唤起相关人等对于歌剧艺术的敬畏之心、真正静下心来踏踏实实钻研歌剧创作规律、花苦工夫下大气力充实自己的艺术表现武库、提高创作水平外,最有效措施莫如从顶层设计和制度安排入手,将诸多可能导致如此“弯道超车”的出口堵死。

一是严密创作合同。创制单位与剧作者、作曲者订立创作合同,除了那些常规性的责任和义务条款之外,甲方还应将乙方投入本剧创作的具体时段,参加论证会、剧本朗读会和音乐试听会及修改打磨的责任和义务,违反上述安排、拒绝修改打磨的罚则等条款在合同中详细载明,并在每个实际操作环节中严格执行。

二是延长创制周期。无论是国家艺术基金还是民族歌剧传承发展工程,均需将剧目的创制周期从一年放宽至两年。为此,相关领导部门应与财政部协调,更改既往按年度拨款结算的常规做法,为延长创制周期之举排除制度性障碍。

三是坚持专家和观众审议制度。对剧目创意、立项及其剧本和音乐创作,反复召开专家论证会、剧本朗读会和音乐试听会,在虚心听取专家、观众代表意见和建议的基础上,精心修改打磨。剧本质量未达标者一律不得进人作曲程序,音乐创作质量未达标者一律不得进入制作和排练环节,排练质量未达标者一律不得进入公演环节。

四是引进欧美音乐剧的“放小样”制度。即在剧本和音乐创作经专家历次论证基本通过之后、进入舞美制作之前,先组织主要演员以钢琴伴奏方式,在排练厅或小剧场演出全剧的主要情节、场面和主要唱段,邀请业内专家、不同年龄结构的观众代表观看和审议,观察他们观剧时的即时反应,充分听取他们的意见和建议,对剧目进行相应的调整和修改。

五是实行分阶段拨款制度。按照歌剧创制规律,将经费分为六个阶段拨付,即,一度创作阶段(含此后历次修改打磨费用)论证和研讨阶段、“放小样”阶段、舞美制作和全剧排练阶段、演出阶段、结项验收阶段。唯有前一阶段质量达标后才能拨付下一阶段经费,并预留出一定数额的款项,待结项验收通过后再行拨付。

六是完善结项验收制度。目前施行的结项验收制度有不少弊端,而人情因素、剧目质量很差但钱已花光、成骑虎难下之势不得不降低标准勉强结项,乃是其中之为害最大者。故须彻底摒弃各种非艺术因素的干扰,坚持以“三精统一”标准作为结项验收的根本尺度,划分出优秀、良好、合格、不合格这四个等级做出结项结论;并以相应的结项等级为依据,对创制单位分别给予不同力度的奖励或处罚。

我当然知道,以上六条诊疗之法,绝非手到病除的灵丹妙药,但也坚信,若能在我国歌剧创作中切实践行之,不断完善之,随着相关歌剧家之职业道德建设和艺术素养提高,前述之如此“弯道超车”现象必可受到大幅度遏制。几年前被习近平总书记批评之“有‘数量’缺‘质量’、有‘高原’缺‘高峰’、机械化生产”等不良倾向,亦有望引起相关人等的高度警惕和反躬自省、由此改弦更张并助推其根本扭转,从而迎来当代歌剧创作真正健康繁荣的春天。

为此,有必要以一声疾呼结束本文:我国当代歌剧创作之如此“弯道超车”现象,可以休矣!

(原文载《星海音乐学院学报》2023年第4期)