点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:王 蓉

“展览”一词源自日本“展览会”,标志着一种展示性与互动性并重的现代活动形态。书法步入展厅时代,其创作观念、笔墨语言、视觉呈现与展陈方式均经历了深刻变革。从古代私密传阅、雅集品鉴,到上世纪八十年代兴起的公共展厅模式,书法艺术的生态环境已彻底重塑。

当下,书法已从案头书写转向壁上观赏。从书斋文化迈入展厅文化,其接受方式也从传统的深度阅读转向更注重视觉冲击的展示,并从实体空间进一步延伸至虚拟网络。展览、评审、论坛等成为时代性的展陈机制,传统书法在此框架下适应着快节奏社会,无论是坚守笔墨本体的“正统派”还是锐意创新的“现代派”,都在这片新土壤中寻找着发展空间。展厅时代重构了书法生产与消费的互动关系,其核心张力聚焦于展览策划的学术转型与展厅装置对“阅读”本质的再平衡。

作为展览机制的中枢,展览策划由美术馆、博物馆的专业策展人或团队主导。理想的策展人应具备深厚的艺术史论素养,能够基于作品构建严谨的学术叙事框架,引导观众与作品进行深度对话,而非浮光掠影地浏览。

西方策展制度自十九世纪末二十世纪初逐步成熟,其根基在于布尔迪厄强调的“文化资本自主性”——学术独立于政治经济权力的干预。相较之下,中国书法策展机制薄弱:行政权力与商业资本合谋导致学术门槛模糊。官方展览评审权的过度集中,催生了大量形式雷同、文本空洞、旨在迎合展厅效果的“展览体”;资本驱动的“书法热”又助推了追求即时视觉刺激的“快餐式”展陈。这两种力量相互作用,实质上架空了学术话语的核心地位,导致观展重心严重偏向形式构成(“赏”)而忽略文本内涵与人文价值(“读”)。数字展览虽然拓展了传播边界,但其碎片化的呈现方式,往往割裂了文本阅读的连贯性;VR等技术营造的沉浸式体验,更易将书法降维为纯粹的视觉奇观,进一步削弱其作为文化载体的深度。

近年来,权威机构致力于恢复书法的文化属性。2009年,陈振濂敏锐地洞察到展厅时代“阅读”功能的缺失,提出了“阅读书法”的理念,并在中国美术馆策划了“意义追寻”大展。他强调从文字语义、文献价值、文化厚度等多个层面探讨书法,力求在艺术审美与学术文化立场之间取得平衡,树立了重要的典范。

2015年,中国书法家协会提出“植根传统、鼓励创新、艺文兼备、多样包容”的十六字方针,明确将强化人文内涵确立为展览策划的核心导向。这一方针引领了后续展览的显著变革:2018年的“现状与理想——当前书法创作学术批评展暨论坛”直面书坛问题,通过学术批评推动创作反思;2019年的“源流与时代”绍兴论坛深化理论探讨,为全国性大展奠定了思想基础。进入新时代,中国书协不仅持续推动学术与创作的融合,更策划了“征程”“伟业”等一系列紧扣时代脉搏的重大主题展展。这些实践在推出记录时代精品的同时,也深化了创作者与观众的互动连接。主题性创作由此兴起,中国书协倡导“人民性、时代性、专业性”及“以事成文,以文成墨”方法论,引导创作者超越古诗文抄录,将艺术想象融入现实表达,使作品兼具“文以载道”功能与视觉表现力。突破性实践如2023年北京大学举办的“俊采星驰——当代书法理论评论家提名中青年书法作品展”,该展览由书法理论评论家提名,最终展出了“未来书法”“致用主义”“课徒心迹”“新金石”“新学人书风”“印无边界”六个小组的提名作品。这一展览较为全面地体现了当代中青年书法创作的整体面貌,强化了对文化内涵的关注,为“盛装”与“阅读”的平衡提供了新的范式。

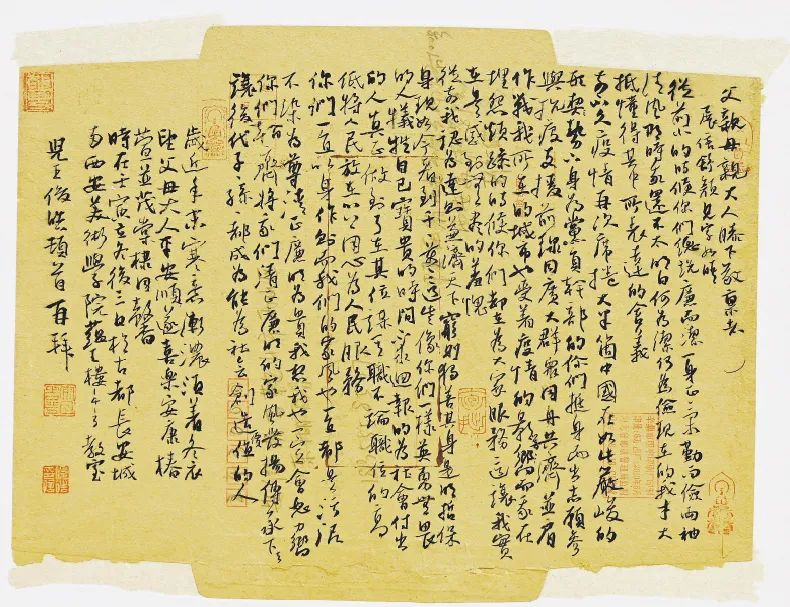

家书系列二《与父亲母亲书》(行草) 王俊皓

展厅装置作为策划理念的空间化延伸,其核心在于将学术叙事转化为直观可感的视觉语境。在主题策划的引导下,既契合大众审美又蕴含深度的装置设计,能够有效引导观众沉浸其中,并带来逻辑清晰的观展体验。

回溯历史,早期书法展览的模式化倾向,正是前述权力与资本共谋在空间层面的具体体现:僵化的评审机制催生了“展览体”,商业浪潮则助长了快餐式的布展方式。这种简单挂轴、流程固化的“盛装”模式,虽然迎合了效率需求,却导致了欣赏的异化——观众仅追逐表层形式的刺激,而书家的心性修养与文本的深层意蕴却被严重遮蔽。

世纪之交,部分书家开始反思并寻求装置设计的多元化、创新性与人文性,探索传统笔法精髓与现代空间表达的融合。刘洪彪就是其中一位重要的先行者。他在2004年举办的“五十岁墨迹展”中提出“展厅是件大作品”“为书法穿盛装、住别墅”的独特理念。从整体策划到装裱设计、墙面装饰,乃至书籍装帧,他都力求创新突破。这一系列举措旨在通过重彩的衬托,营造出宏大的叙事空间,从而激发观众的深度对话与丰富想象。这一理念得到了中国书协、国家博物馆、中国美术馆等机构的响应,有力推动了装置向雅致、精美、系统化的方向发展。此后,曾来德、王冬龄、陈振濂的“阅读书法”展览,胡抗美与沃兴华的“情感与形式”展览等,均开展了各具特色的空间实验。王冬龄于2016年在太庙举办的“道象”展览,巧妙地运用不锈钢板镜面壁书,与展厅空间相互呼应,形式新颖,极具视觉冲击力。

近年来,由中国文联、中国书协联合国家博物馆、国家图书馆等举办的“中国力量”扶贫书法大展、“伟业”大展等重大主题展览,更加自觉地发挥了书法“记言录史”的功能,其装置设计紧扣主题,规模宏大,叙事逻辑清晰,并积极探索线上VR展厅等新形式,体现了在权威框架下寻求装置独特性的努力。

展厅时代深刻重塑了书法的创作、展示与接受链条。展览策划的核心转向在于通过增强文化属性与学术内涵,引导主题创作聚焦现实,力求实现“可读性”与“可视性”的平衡,以此回应“十六字方针”的时代要求。然而,如何在视觉化“盛装”的浪潮中,坚守并激活书法作为文化载体所必需的“阅读”本质,依然是展览策划与装置设计共同面临的持续性核心课题。

“征程——迎接庆祝党的二十大胜利召开书法大展”展览现场。(图片源于网络)

早期模式化展览的根源在于行政权力垄断与商业资本对学术领域的挤压;数字技术若仅服务于碎片化传播与感官刺激,则不仅无法重构深度阅读,反而会进一步加剧其消解。主题性创作虽拓展了书法的社会维度,但其艺术自主性的保障,关键在于创作者能否在“以事成文,以文成墨”的实践中,实现社会关切、个人情感、文本深度与形式创新的有机统一,避免流于空洞。权威机构引导的主题展览实践与先锋艺术家的空间探索,其价值在于不断探索,力图在充满视觉张力的“盛装”与蕴含深厚文化底蕴的“阅读”之间架设桥梁。

未来书法的展厅之路,需要策展方真正捍卫学术独立以抵御权力与资本的僭越,需要装置设计超越形式而服务于意义的深度传达,需要创作者坚守“艺文兼备”的内核,也需要技术应用致力于服务阅读的连贯性与沉思性。唯有通过多维度的协同努力,才能引领展厅时代的书法迈向一个既丰富多元又不失深度的崭新未来。

(本文为2025年度国家艺术基金资助项目《青年书法评论人才培训》的研究成果,来源:国家艺术基金,项目编号:2025-A-05-131-662。)