点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

◎姜莉芯

玉良——安徽博物院藏潘玉良画展

2025.7.5-8.24

北京鲁迅博物馆

北京鲁迅博物馆推出“玉良——安徽博物院藏潘玉良画展”,展出了潘玉良(1895-1977)的白描、油彩和彩墨作品。这些作品不仅让我们看到了一位“合中西于一冶”的艺术家,更是让人将新文化运动与这位传奇女画家联系在了一起。

潘玉良 《合手书自画像》 年份不详 布面油彩图源/北京鲁迅博物馆

面具是对自身、文化和社会的思考

新文化运动开始的标志是陈独秀于1915年创办了《青年杂志》(1916年改名《新青年》)。在发刊词中,陈独秀提出了新青年的六个标准:“自主的而非奴隶的,进步的而非保守的,进取的而非退隐的,世界的而非锁国的,实利的而非虚文的,科学的而非想象的。”这些标准也同样体现在陈独秀关于“美术革命”的论述中。

陈独秀曾多次为潘玉良的作品题跋,赞她“合中西于一冶”。在潘玉良的白描作品《侧坐女人体》(1937)题跋中,陈独秀说:“余识玉良女士二十余年矣,日见其进,未见其止,近所作油画已入纵横自如之境,非复以运笔配色见长矣。今见此新白描体,知其进犹未已也。”题文中两个关键字“进”和“新”,成为潘玉良与新文化运动精神共振的注脚。

鲁迅被誉为新文化运动的旗手,同样注重在美术作品中体现进步思想。坐落在五四大街的中国美术馆,在藏宝阁常设展中并置了潘玉良的彩墨画《双人扇舞》(1955)与珂勒惠支(1867-1945)的版画《面朝右侧自画像》(1938)。珂勒惠支是鲁迅极为推崇的艺术家之一,1936年,鲁迅曾编辑出版了《凯绥·珂勒惠支版画选集》。在馆方提供的作品介绍中,我们看到这样一段文字:“这幅自画像如同在与现代德国无言对话,承载着她自身名誉的悲怆与追求不朽精神的倔强……”无独有偶,在潘玉良的作品中,我们看到左侧舞者特意将左手中的面具全貌呈现于观众,面具和镜子的意象在潘玉良的作品中反复出现。法国精神分析学家雅克·拉康在关于“镜像阶段论”的阐述中指出,镜子同样是面具:镜像中的“我”与“自我”并不相同。

此次在鲁迅博物馆展出的彩墨作品《拿假面具女人群体》中,我们看到很多面具。作品年代不详,但从彩墨这一媒介上来看,属于潘玉良艺术创作晚期的作品。

画面上有八位女子,她们体态丰腴,神态和姿势各异。从艺术表达上来说,表现的是多样化的人物性格特征,画面焦点是左起第三、四位女子:第三位女子凝视手中面具,似恋恋不舍,她身旁的同伴正摘下面具,仿佛还沉浸在佩戴时的情绪之中;她们右边的两位背朝观众,跪坐者膝前并置着两个面具,似乎正在催促其余人尽快归还,半坐者姿势独特,仿佛是浮坐在空中,扭身回首好奇地看着中央二人;画面右侧的两位女子像是在照同一面镜子,其中一人左手拿一面具同时牵起红花布一角掩盖身体;左上角的人物反手绕颈,手持镜子摆出了高难造型;左下角女子盘腿而坐,神情严肃看向画面中部,像是位旁观者。

在西方古典油画中,只有女神以赤身示人,并且画家总会通过美丽风景来展现女神的光辉形象和饱满的情绪。而在潘玉良的这幅作品中,并没有画风景,取而代之的是以红、绿和黑色调为主的横竖短线条。这说明了画中的八位女子与古典西画中的赤身女子的象征意义无关。

潘玉良用暖色调、冷色调和颜色深浅将八人进行了区别,同时作品名字中的“女人群体”四字,更是耐人寻味。这一感觉还体现在此次展出的彩墨作品《别说了》上,仅从作品名字已经可以感受到潘玉良对当时“吃人”社会的拒绝和挣脱。从画面背景的处理上来看,这两幅作品完成的日期相距不远。

上世纪三四十年代,还可以在潘玉良多幅作品中看到更多“面具”。这些作品包括《假面具》《真面目》《芍药与面具》《跪坐拿面具的裸体》《裸女及面具》等。面具,在绘画中通常象征虚伪人格与社会伪装,兼具掩盖与揭示的含义。面具反复出现似乎与她的身世有关。

没有面具的潘玉良自然、活泼、愉快

潘玉良1895年生于江苏扬州,幼年父母相继离世,被舅父收养,这之后的经历她本人一直守口如瓶。1913年被潘赞化纳为妾室,改姓潘,开始识字、学画,1920年考入上海美术专科学校,却因出身低微不被同学接纳而被退学,同年考取法国里昂中法大学,开启了留洋之路。1937年抗战爆发后,潘玉良再没有回国,直至1977年于巴黎去世。1984年,她留下的4000多件作品回到国内。

潘玉良的身世版本众多,名字更是有陈秀清、陈玉良、张玉良、潘世秀、潘玉良和潘张玉良之说,她的故事曾被改编成电影(《画魂》1994,巩俐饰潘玉良)。在潘玉良的墓碑上,她的生卒年为1899-1977而不是1895-1977,名字也拼作了Pan Yu Lin,据说这是为了法国人念起来容易一些。这些不断变动的身份符号,恰如一层又一层的面具。

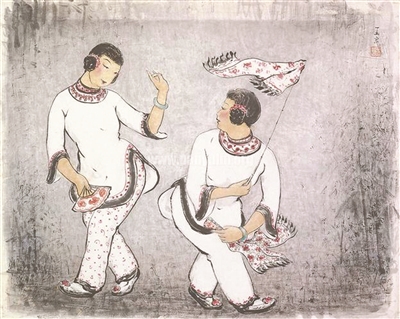

潘玉良 《双人舞》 1955 彩墨 摄影/姜莉芯

而没有面具的潘玉良,自然、活泼、愉快。本次展出了一幅1955年的彩墨作品《双人舞》,与前文提到的《双人扇舞》相比设色温暖,平添了些许温柔。二人手中不再是黑色扇面,而是画上了红花,领口用白底红花的装饰取代了黑色的墨线。

左侧女子着白底红花裤,梳双发髻,左手拈兰花指,手腕上的玉镯很显眼,右手持红花折扇。右侧女子右手执幡,左手拿着长流苏的红花折扇。红花、兰花指和镯子,让人看到柔美、矜持和幸福。可以想象,起舞时装饰与流苏伴随舞姿流转,幻化出多层流动花海。

如果我们将《双人舞》和《双人扇舞》做对比,很容易看到有无面具的不同,这个不同,或者说理想与束缚,伴随潘玉良直到她创作的晚期。在这两幅作品中,女子的腰身凹凸有致,是西方写实画法,而两位女子的脚均在一条潘玉良特意皴擦出的直线上,这种平面化又是中国画的特点。

在油彩作品《窗前女人体》中,她用西方画法描绘了两位互为关照的女性。近景中的女子坐卧在榻上,双眼闭合。潘玉良将浅黄的油彩涂抹在女子的轮廓线上,模仿了从女子右后侧打进来的光,而瓶花、茶几、美人榻很有马蒂斯《穿红色裤的宫女》的风格。远景中的女子因为透视关系显得十分小,动作与罗丹的青铜雕塑《思想者》有些相似(潘玉良同时是一位优秀的雕塑家)。

这幅作品构图缜密:顺着光线,我们看到窗外颇具巴比松风格的自然写实的风景;两位女子在画中比例过于悬殊,似乎是艺术家特意为之。远景中的人物很容易被忽略,却是画面故事的重要部分,因为潘玉良将签名安排在了那里。人物大小的强烈对比,使镜像的存在或者说模仿的意义变得可疑,这也许是潘玉良向观众提出的一个问题。1955年,距陈独秀“美术革命”的议题过去了40年,“合中西于一冶”的题文内容过去了18年。潘玉良以带有鲜明个人特点的绘画,完成了比“改良”二字更加合理的艺术实践,是艺术的升华。

潘玉良 《农家院内》 年份不详 彩墨 摄影/姜莉芯

可以说,潘玉良是在坎坷的经历中发现了面具的意义——我是他者。这四个字出自法国诗人兰波(1854-1891),这里的“我”,指的是每一个人。兰波将“自我”与“他者”对立统一在诗歌中,使诗歌徘徊在“自我”与“他者”之间,成为文明与野蛮之间的现代人内心刺痛感的载体。潘玉良用画笔下的面具代替诗句完成了同样的表达。

通过乐器透露出的潘玉良身世线索

此次展览中的彩墨作品《演奏》似乎提示了关于她身世的一些线索。这幅作品被当做展览海报主图,出现在“引玉”展厅上二楼时最显眼的位置上。作品右上角有一枚“总是玉关情”的朱文印章。印文出自李白《子夜吴歌·秋歌》:“长安一片月,万户捣衣声。秋风吹不尽,总是玉关情。何日平胡虏,良人罢远征。”表达的是对动荡中的故乡和身处险境的亲人的思念。画面上的女子长发齐腰,前额上留着厚厚的刘海。这种刘海是潘玉良自画像中的经典发式。她的头部紧靠着一把琵琶,沉浸于深情之中。身旁红皮书同样出现在《合手书自画像》中,进一步暗示画中就是潘玉良本人。

2023年在上海龙美术馆展出的布面油彩作品《月夜琴声》描绘了女子正在演奏弹琵琶的场景。女子与琵琶表达的是潘玉良对潘赞化的思念。潘赞化(1885-1959)出身名门,年幼失去父母,两度流亡日本,与陈独秀互为知己。1912年任芜湖海关监督时,潘玉良轻抚琵琶,吟唱《卜算子》,由此引起潘赞化的注意。潘赞化怜悯她的身世,遂将她留在身边做妾室。据说也正是因其会唱曲和擅长乐器被同学诋毁为“身份低贱”,不愿与之同窗,上海美专不得已将她劝退。

对于音乐和乐器,潘玉良一直在做着最动人的表达。无论是在二楼展出的白描作品《侧背女人体》中的曼陀林,还是在安徽博物院藏《春之歌》中的三弦,乐器种类不拘一格。1929年7月,潘玉良发表在《妇女杂志》上的《我习粉笔画的经验谈》一文中,她开篇即写道:“生性喜欢美术的我,对于音乐、雕刻、绘画,都曾经作过相当的练习……”潘玉良对音乐的熟悉和通过乐器来表达内心情感一直是有迹可寻的。

“合中西于一冶”的一次次升华

此次展出的油彩肖像画取自1939年到1949年的作品,其中的一幅《自画像》与藏于法国巴黎塞努奇博物馆的青铜雕塑《玉良自塑》造型相似。潘玉良墓碑上的头像,正是来自这座雕像。

展出的白描作品均完成于1937到1945年之间。说到白描作品,让我想起一段佳话。在董松著《潘玉良艺术年谱》(2013)一书中写道,潘赞化曾题《潘赞化像》:“写字为难画更难,公麟妙意写琅玕。悬针古籀传真笔,周鼎商彝一律看。”题文中的公麟即北宋画家李公麟。想必潘赞化希望看到这幅作品的人能想到李公麟,可见潘赞化对潘玉良的欣赏与期待。

潘玉良 《花与扑克》 1941 布面 油彩摄影/姜莉芯

彩墨板块是来自1946到1963年之间的作品。可以看到潘玉良用国画彩墨描绘出的法国象征主义的意象。比如《农家院内》,从作品中人物发饰和装束上,看不出是哪个国家的农家院,画面中正在对话中的二人,肤色健康,身材挺拔。画面前景中有五只被刻意凸显出来的雄鸡,画家通过虚实相生的画法,将其描绘得极为立体生动,精神气十足。高卢雄鸡是法兰西民族的文化图腾和国家象征,法国象征主义主张通过象征与暗示连接现实世界与内心精神世界。另外,在多幅花卉静物的作品中,我们均可以看到有雄鸡花样的花瓶,比如此次展出的《花与扑克》中的花瓶。中国画与西方象征主义的结合,再一次让我们看到了潘玉良自由、健康和“合中西于一冶”的升华。

这时,我想到了聂华苓在小说《桑青与桃红》(1980)前言中提到的观点:“有人说它是现实主义,有人说它是印象主义,有人说它是象征主义,有人说它是超现实主义,有人说它是意识流。我不懂那些主义。我所奉行的是艺术的要求。”这段话正是潘玉良艺术特点的写照。

此次展览选在北京鲁迅博物馆,把观众拉回新文化运动影响之下的那个求新求变的时代。潘玉良更用作品合成了一位不拘一格、不断进步的女性。(姜莉芯)