点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:刘科瑶

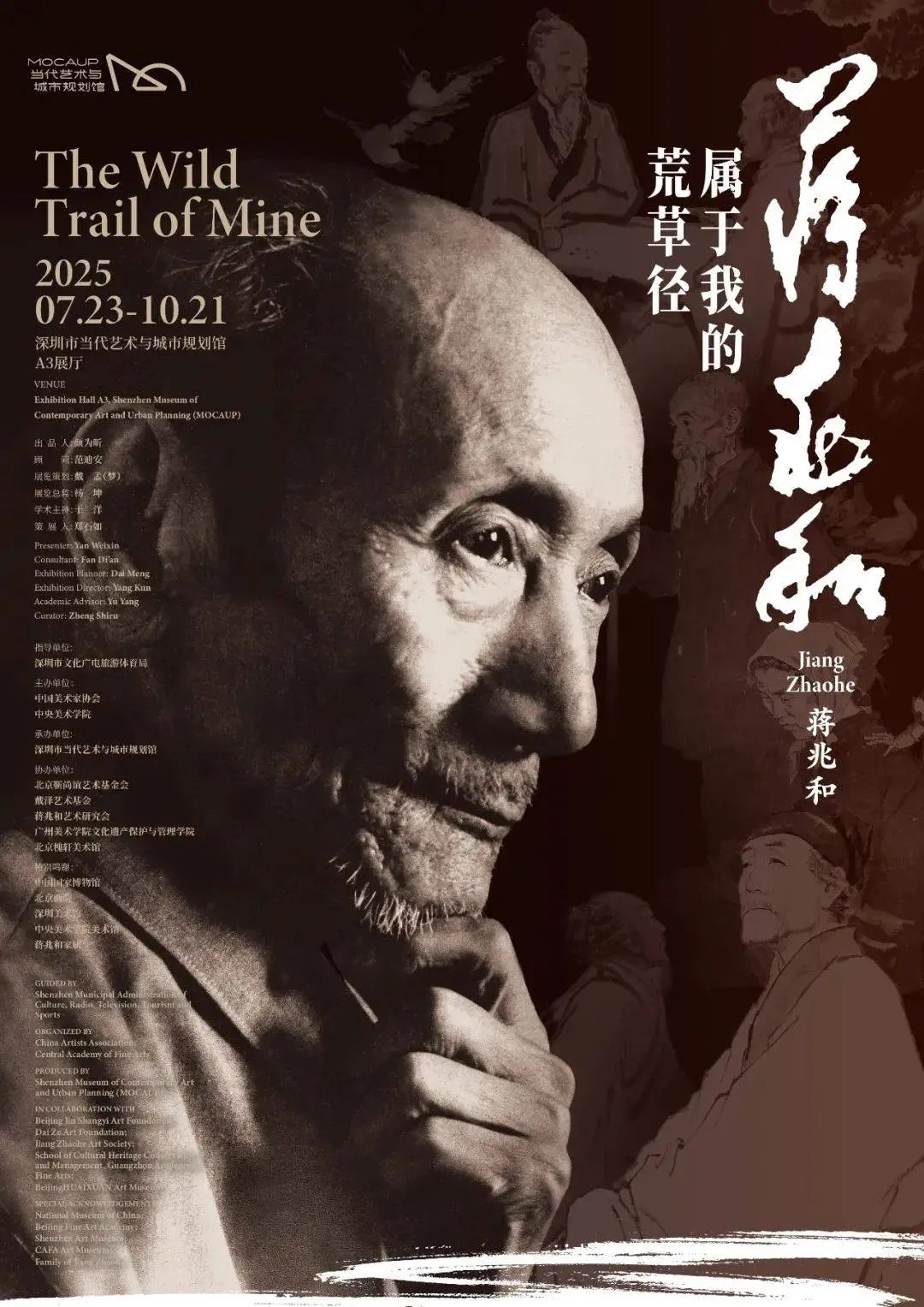

2025年7月23日,由中国美术家协会、中央美术学院主办,深圳市当代艺术与城市规划馆承办的“蒋兆和:属于我的荒草径”展览在深圳市当代艺术与城市规划馆开展。

展览海报(图片来源:深圳市当代艺术与城市规划馆公众号)

此展作为深圳市当代艺术与城市规划馆“时代的当代”系列展览之一,集中呈现了蒋兆和不同时期创作的80余件代表性的作品,涵盖雕塑、油画、中国画、素描等种类,其中尤以水墨人物画居多,作品时间跨度从20世纪30年代延续至80年代,展现了蒋兆和现实主义水墨人物画创作和美术教育观念与方法,试图多视角、多方位地勾勒蒋兆和独特的艺术探索道路。

我们今天如何看待蒋兆和及其艺术实践?又如何在时代的经典中进行现代性的解读与表达?不妨站在历史、时代以及画家的角度,将这种思考建立于画作本体的具体分析之中,走入“蒋兆和的荒草径”找寻答案。

时序为主,主题为辅

在展览结构与主题叙事上,展览的标题“蒋兆和:属于我的荒草径”以第一人称“我”的口吻展开叙事,引领观者透过画家之眼,于时代的笔墨中凝望属于他自己的“荒草之径”。

展览整体呈现出“时序为主,主题为辅”的策展特点,由“漫步街头”“春望人间”“往古还今”“艺为人生”四个主题单元构成,系统地展现了蒋兆和青年时期至耄耋之年的艺术佳作。

蒋兆和 《与阿Q像》 96.5cm×60cm 1938年中国国家画院藏

“漫步街头”单元主要汇集蒋兆和于20世纪30年代至40年代创作的人物群像。蒋兆和曾在《我的画展略述》中开篇即言:“鄙人作画素以老弱贫病、孤苦无依者为对象,此无他。”在抗日战争背景下,蒋兆和开始为街头的谋生商贩、卖子母亲、流浪孩童、求乞流民等平凡百姓造像,创作出《一个铜子一碗茶》《卖小吃的老人》《卖子图》等诸多代表作。其中蒋兆和的《与阿Q像》《阿Q你这浑小子》《阿Q插图》系列作品则生动再塑了鲁迅经典文学中的人物形象。展览通过苦难群像的集中展示来营造历史语境,使观者跟随蒋兆和的视线一同走上国难之下的十字街头,目睹苦难时代的民生百态。

“春望人间”单元展出的是蒋兆和于新中国成立初期创作的《放学归来写给最可爱的人》《春天来了》《母亲的希望》《人民的力量——劈岭移山修水库》画稿等作品。这一时期的蒋兆和开始将创作的重点转向对新时期社会面貌的歌颂,其肖像画创作开始出现工农群众、孩童、女性、少数民族等人物形象。

“往古还今”单元则回顾了蒋兆和以历史人物为创作题材的作品,包括《杜甫像》《李清照像》《司马迁》《曹雪芹像》《文天祥》等经典之作。通过精妙的笔墨语言,他将原本模糊的古代文学巨匠形象生动地呈现出来。

“艺为人生”单元集中体现了蒋兆和在美术教育理念和方法上的实践。其中特别展出《流民图》的系列画稿与文献物料,使观者在笔墨的勾勒与文字的记载中窥见蒋兆和对这幅历史长卷的斟酌与打磨,充分反映了蒋兆和“为人生而艺术”的理想与追求,同时体现了《流民图》在蒋兆和艺术生涯中的重要意义。

蒋兆和 《流民图稿》 110cm×76.8cm 1943年

在观展过程中,观者随着不同主题单元的变换,切身感受到了蒋兆和于大时代背景下“为民写真”的现实关怀与艺术热忱。

借画造境,古今对望

在展陈设计上,展览整体呈现出多元样态,通过现代化的视觉艺术装置来表现蒋兆和作品的代表性元素符号,在借画造境中实现古今对望的情境感与体验感。

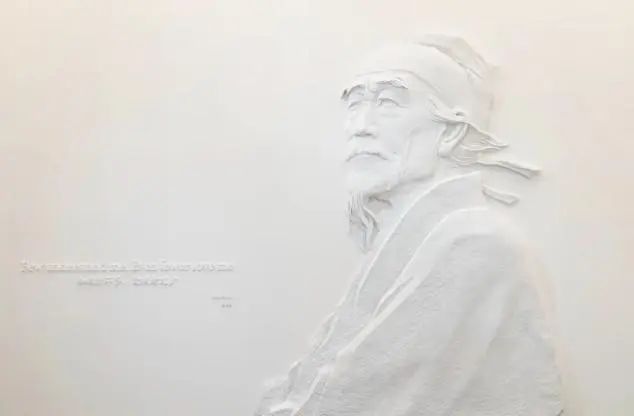

展览现场(图片来源:深圳市当代艺术与城市规划馆公众号)

和平鸽是蒋兆和画作中频繁出现的题材。此次展览中的《小孩与鸽子》《展翅迎春》《愿与君子共和平》就是蒋兆和运用现实主义表现手法创作的作品。通过描绘白鸽,寄语了对和平的深切向往。展厅中央错落起飞的鸽群装置与“春望人间”单元的主题画作相得益彰,形成黑与白、静与动、光与影的画境对比与变化,在呼应主题的同时强化了展厅的视觉表现力。

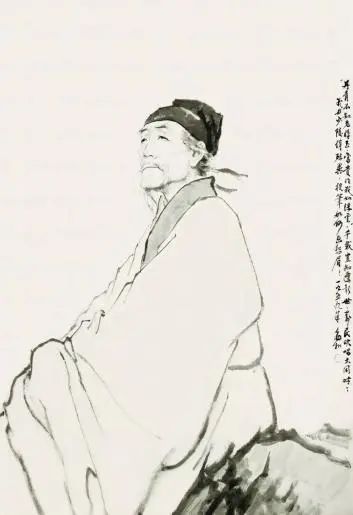

蒋兆和 《杜甫像》131cm×90cm 1959年中国国家博物馆藏

蒋兆和曾多次为唐代现实主义诗人杜甫画像。其于1959年为中国历史博物馆创作的《杜甫像》这一历史人物肖像,作为中学语文教科书的经典配图,广为人知。此次展览将《杜甫像》及其画稿共同展出,并将画作中的杜甫形象由笔墨语言转化为浮雕装置,形成了强烈的视觉冲击力,为观者欣赏经典作品提供了一种全新的视野。

艺科融合,媒介互动

在媒介融合与互动上,当前新艺科语境之下,科技赋能艺术已然成为艺术展览的一大趋势。此次展览运用数字交互体验、AI生成等创新技术,以数字化、场景化、光影化的“艺科融合”展示形式,搭建起一个新的视觉体验平台。诚然,这种艺科互动方式打破了传统艺术展示形式的局限性,将中国传统笔墨与数字技术深度融合,使得蒋兆和笔下的静态水墨人物“活”起来,在光影的流动间实现了科技与艺术的跨界联结。

值得注意的是,蒋兆和以纪实性手法创作的《人民的力量——劈岭移山修水库》在此次展览中通过数字交互的形式予以呈现,动态化展现笔墨人物的肢体动作,形成劳动画面的韵律感与节奏感,使正在挖土的知识分子、挑土的青年、举锹的男子等人物形象动了起来,生动再现了20世纪50年代十三陵水库砸夯垒坝的火热场景,反映出社会主义建设过程中民众高涨的建设热情。从纸本画稿到动态影像,可以看出蒋兆和对多人物叙事性画面的推敲与组织过程,以及其投身于新时代社会建设的切实体悟。

展览现场(图片来源:深圳市当代艺术与城市规划馆公众号)

此外,展览巧妙利用AI生成技术,在蒋兆和创作基础上,通过视觉符号的解构重组对《杜甫像》进行“再创作”,并将多元场境下的杜甫像并置展出,使得画作中的杜甫出现在深圳城市雕塑等经典地标前,同时还与动漫形象等IP进行联动换肤,成为吸引观者驻足打卡的焦点。

在此次展览中,无论是蒋兆和笔下表现新时期社会主义建设的主题作品,还是经典历史人物的肖像画,均以科技来丰富艺术的表现形式,重塑了艺术创作展示的新形态。

问道艺途,辟荒成径

1938年,蒋兆和在《什么是艺术》一文中提问:“所以农村破产,民不聊生,老弱贫病,孤苦无依,这许多现实的情景给予我们是怎样的一种情感呢?而给予艺术的路上,又该是怎样的一种趋势呢?”

《给志愿军叔叔写信》78.5cm × 56.5cm 1953年

显然,今天的“蒋兆和:属于我的荒草径”对87年前的问题作出了应答。展览从国难民生到新时新貌、历史人物,再到肖像特写,可以发现水墨人物画贯穿始终。透过蒋兆和笔下的苍生之像,我们可以看到他于时代的笔墨中摸索出一条属于自己的“荒草之径”——现代中国现实主义水墨人物画创作道路。一方面将中国传统绘画精神技法与西方造型理念技法相结合,积极探索新的绘画语言形式;另一方面根植于新中国人物画教学体系的建设与发展,培养了大批优秀美术人才,创作出诸多有情感、有温度、有力量的经典之作。

蒋兆和作为20世纪中国美术史中重要的大家个案,不论是对于展览的策划,还是艺术史的梳理,抑或理论的建构,都具有重要的价值与深远的意义。可以说,“蒋兆和:属于我的荒草径”不仅仅是一场个案研究展览,更是蒋兆和于时代笔墨中开荒拓土历程的集中呈现。

(作者单位:中央美术学院)