点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:彭忠富

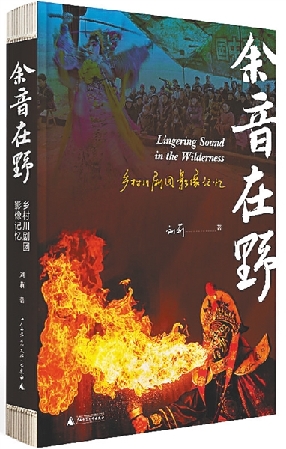

在川中平原的某个黄昏,临时搭建的戏台被雨水浸透。台下的塑料凳上零星坐着三位银发老人,台上浓墨重彩的“杨贵妃”将水袖甩得猎猎生风。摄影师刘莉的镜头定格了这个瞬间。这张收录在《余音在野:乡村川剧团影像记忆》中的照片,成为民间川剧发展的历史见证。

《余音在野:乡村川剧团影像记忆》用23万字、200余幅照片记录了10余个川剧戏班10余年的变迁史。这些被称为“火把剧团”的草台班,多为家族式经营。其中,胡英创办“英英川剧团”11年,演出3464场。金元剧团班主吕桂英带领戏班在“赶场天演《穆桂英挂帅》,丧事唱《目连救母》,佛诞日必上《观音得道》。”她的戏箱里藏着30套戏服,最贵的蟒袍上缝了一些金线。

作者与众多乡村川剧团同吃同住,用影像记录他们的生活。这些乡村川剧团的发起者多出于对川剧的热爱,带领戏班演员走街串巷,深入农村,在田间地头为观众带来一场又一场演出,为生计,也为热爱。

这些乡村剧团,演绎的不仅是“戏”,还是生活、是人生、是自己。书中最动人的是一对“戏鸳鸯”。72岁的鼓师老陈和68岁的旦角张孃,两人在后台总用一个保温杯喝水。有次演《情探》时,张孃的水袖勾倒了烛台,老陈扔下鼓槌冲上去扑火。后来,班主罚了他们二百元,两人却笑着说:“焦桂英救回来了嘛!”他们埋怨猪肉涨价,担心孙子学费等生活琐事,但是锣鼓一响就像变了个人。

剧团里,白天扮演皇帝的演员,卸妆后在后台捧着搪瓷碗扒饭,碗边贴着一份“糖尿病用药提醒”;刚演完《秋江》的“陈妙常”,蹲在土灶前数着皱巴巴的票款——当日收入217元,7个人分。

锣鼓胡琴高腔,唱不完忠义情仇悲喜交欢;眉目身段水袖,舞不尽繁花似锦盛世流年。在这本书中,我们看见了川剧最本真的模样:暴雨中,众人用塑料布包裹“抢救”戏箱;卸了妆的“包公”蹲在田埂里抽旱烟。这些影像没有舞台艺术的精致,却透着野草般的生命力。当许多非遗成为博物馆里的标本时,本书作者刘莉正在抓紧抢救还在呼吸的民间文化。书中收录的庙戏剧本尤为珍贵,比如仅存于老艺人口述的《雷打张继保》,如今连四川省川剧院都难寻全本。

因为刘莉发表的戏班照片引起关注,金元剧团2017年冬获得意外惊喜:大英县文体局给剧团拨来5万元。这笔钱让他们换了新行头。“5万元救不了川剧,但能让老艺人觉得还有人记得他们。”刘莉写道。遗憾的是,她这么多年跟拍的16个戏班中,已有7个永久解散。10余年间,41位艺人相继离世。一位演员的葬礼上,播放的是自己唱的《祭岳飞》。刘莉拍下这样的场景:灵堂前立着花圈,挽联写着“一生粉墨登场”,落款是“草台班全体同仁”。

“第一次睡戏台,半夜被老鼠踩醒。”当许多人还在茶馆里谈论非遗保护时,刘莉为了跟踪拍摄,直接睡到戏班的通铺。她发现,老艺人最怕的不是穷,而是台下观众一年比一年少。事实上,文化传承最坚韧的纽带,不是政府拨款也不是“热搜”流量,而是老艺人那句朴素的执着:“戏比天大,人走了戏不能走。”只要还有人在漏雨的戏台上甩动水袖,川剧的魂就永远活着。(彭忠富)