点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:孔德淇

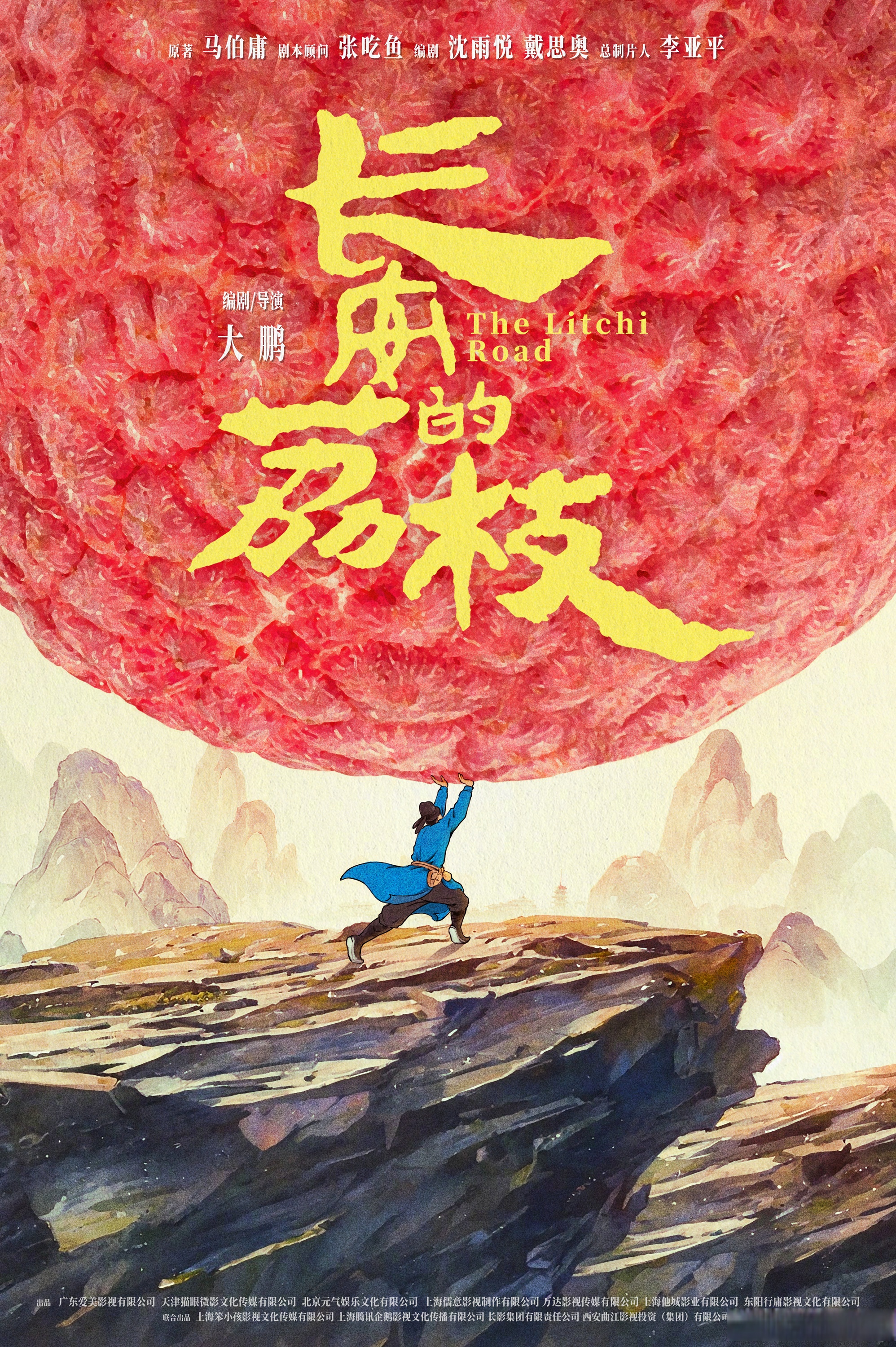

在古装叙事偏爱宏大史诗的当下,电影《长安的荔枝》显得格外“执拗”。它避开了帝王将相的权谋博弈,也绕过了才子佳人的风花雪月,将镜头锁定在一个名叫李善德的九品小官身上——一个在长安的坊市间,为一串荔枝耗尽骨血的“算学博士”。这部改编自马伯庸同名小说的电影,用近乎白描的笔触,剖开了盛世大唐的鎏金外壳,让观众看见那些被正史忽略的狭缝里,小人物如何在既定的命运中,走出一条属于自己的荆棘路。

一枚荔枝的“草台”漂流

电影开场便抛出一个核心命题:岭南的新鲜荔枝,要在完好无损的情况下送达长安。这个在当时近乎天方夜谭的任务,像一块突然砸落的巨石,压在了不善钻营的李善德头上。导演没有用激昂的旁白渲染紧迫感,而是用一组“草台”般的镜头,拼凑出这场荒诞运输的全貌:驿站的快马累死在官道上,接替者是临时征用的骡车,车夫甚至分不清驿站的旗帜;冰窖里的冰块融化过半,押运官情急之下扯来路边百姓的棉被包裹荔枝,引来一片咒骂;渡口的船工坐地起价,声称“这活儿比贩私盐还悬”,而李善德只能解下腰间的玉佩予以抵押……

这些临时拼凑的运输链条,像一个随时会散架的木笼,却被无形的权力之手死死捆住。当李善德蹲在路边,用汗巾擦拭被荔枝汁浸透的文书时,镜头突然拉远——他身处的官道从高空俯瞰,竟像一条扭曲的藤蔓,荔枝就是那枚被强行催熟的果实,沿途滴落的汁液里,混着无数人的血汗。而李善德就是那个被藤蔓缠绕的推车人,每一步都在重复西西弗斯式的沉重。他推动的不仅是荔枝,更是被权力强加的“使命”。

算盘与枷锁:道具里的生存寓言

李善德随身携带的算盘和被上司强塞的木枷锁,在电影中反复出现,成为解读人物命运的钥匙。算盘是他作为“算学博士”的生存本能。他用它算出荔枝的保鲜期,算出驿站的间距,算出人力物力的消耗。而枷锁则是权力的具象化,每当他试图用算学逻辑对抗荒诞指令,枷锁便会勒得更紧。

影片最具张力的一场戏,是李善德在岭南果园里的“计数”。他蹲在荔枝树下,指尖划过果皮上的纹路,数着每颗果实的成熟度,像在清点一批即将被献祭的生灵。突然,刺史带着兵丁闯入,算盘被一脚踩碎在泥里,取而代之的是一纸朱批:“不计成本,务必送达。”此刻,果园里飘落的荔枝花瓣,与长安宫殿中飞扬的丝绸在蒙太奇中重叠——原来盛世的繁华,是用底层碎屑铺就的。

导演大鹏善用“错位”制造隐喻:李善德穿着体面的官服,却干着比脚夫还粗重的活;贵妃品尝荔枝时的银碟,映出的却是运输队里饿死的民夫。诸如此类的反差,让荔枝彻底剥离了水果的属性,成为权力体系之中的坐标,衡量着人性在其中的重量。

西西弗斯的最后一推

电影的结局既没有逆袭,也没有救赎。当荔枝终于摆在贵妃面前时,李善德瘫倒在宫门外,手里攥着半颗被压烂的果子。镜头缓缓升起,他仿佛看见自己走过的路:岭南的荔枝林被砍伐过半,沿途的驿站一片狼藉,而长安城墙下,新的“加急任务”正被高声宣读。

这一刻,李善德像极了那个推着石头上山的西西弗斯。他明知荔枝送达的瞬间就是腐烂的开始,却仍拼尽全力完成这场徒劳。不同的是,他比神话里的西西弗斯多了一份清醒。当他把最后一颗荔枝递给太监时,低声提醒“这颗有虫洞”,对方却只是不耐烦地挥手,仿佛在驱赶一只碍事的飞虫。

电影的最后一个镜头,呈现了多年后被贬至岭南的李善德,在自家院落中亲手种下了一棵荔枝树。春风拂过,嫩叶舒展,树下的石桌上,放着一把新做的算盘。没有台词,却道尽千言万语。有些循环或许无法打破,但埋下的种子,总会在某个角落,悄悄长出不一样的可能。

诚如导演在访谈中所言,他不想拍一个英雄式的故事,只想让观众看见,当整个世界都在追逐一颗注定腐烂的荔枝时,那个数着算珠的小人物,如何在尘埃里守住自己的重量。片尾浮现的字幕“天宝十四载,安史之乱起,长安荔枝价,十金一颗”,以历史冷峻的笔触揭示了权力的盛宴终将散场,那些为“一颗荔枝”被耗尽的人力与人心,便成了帝国崩塌时最沉重的回响。不过,李善德的存在又让这场“崩塌叙事”有了另一层温度。他用自己的挣扎证明,即便身处西西弗斯式的困境,即便深知所有努力终将被宏大命运裹挟,人依然可以用自己的方式,给看似“徒劳”的旅程赋予意义。(孔德淇)