点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:何乐为

2025年毕业季,一则关于四川美术学院本科毕业生作品的新闻,如同投入平静湖面的石子——一件苦行僧式的油画毕业作品《祷》被传以28万元售出,后经媒体报道,作品被藏家以近六位数价格收藏。抛开价格,我更关注创作本身:在这个AI图像生成只需数秒的时代,为何仍有年轻人选择耗费数月甚至经年,以肉眼可见的细腻笔触去追逐极致的视觉真实?冷军式超写实主义的创作路径,究竟是艺术史上的返祖现象,还是暗藏先锋性的当代宣言?

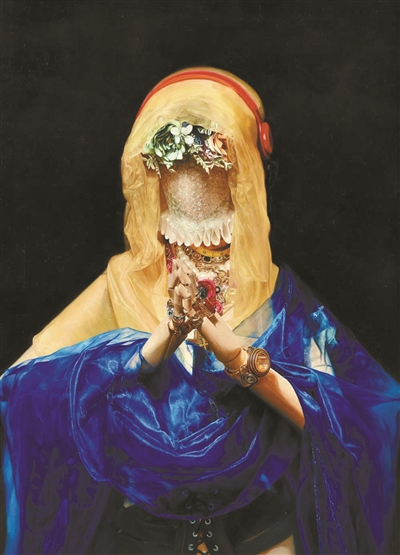

安琪 《祷》

极致写实是否已被时代抛弃?

要理解这种选择,我们必须穿越艺术史的镜廊。自文艺复兴的曙光中,15世纪布鲁内莱斯基的线性透视法与达·芬奇的解剖学研究,将绘画从神性叙事拉入理性观测的轨道。16世纪瓦萨里在《艺苑名人传》中建构的艺术进步史观,将写实技艺的精湛程度奉为衡量伟大的圭臬。及至19世纪巴黎美术学院,安格尔与德拉克洛瓦的论战纵使围绕线条与色彩展开,其根基却从未离开对造型能力的绝对崇拜。写实训练成为艺术家不可绕行的基座,它既是理解空间、光影、物质属性的科学路径,亦是认知世界的基本语法——即便现代主义的爆破者毕加索与马蒂斯,其反叛的资本也源自早年严格的学院派写实淬炼。

摄影技术在1839年的诞生,迫使绘画重新锚定自身坐标:当机械复制能瞬间捕获物象,绘画的“逼真”便失去了垄断地位。印象派转向稍纵即逝的光色,表现主义拥抱内在情感的狂飙,直至抽象艺术彻底割断与物象的脐带。正是在这样的裂隙中:20世纪六七十年代兴起的照相写实主义显露出其深刻的当代性——查克·克洛斯巨幅肖像画中刻意保留的网点痕迹,并非是对摄影的臣服,而是对大众媒体视觉垄断的冷峻质询。当图像沦为消费社会的速朽符号,极致的手工绘制恰恰构成一种沉默的抵抗。

当下选择这条“苦行僧”之路的年轻艺术家,其动因远比表面看来复杂深刻。美术学院体系在全球范围内的延续性,使素描与写生仍是不可撼动的“硬功夫”训练,它锻造的不仅是技艺,更是观察的锐度、思维的逻辑与心手合一的专注力——这观察本身,从最初级的阶段起,便被赋予了超越机械复制的使命。

教室里常在耳畔回响的是这样一句话:“我们并非完全写实,要加入自己的理解。世界在你眼前,应与他人不一样。”这揭示了写实训练的深层内核:它要求精准地“看”世界,却绝非被动地“抄录”世界;它锤炼的是将视网膜接收的客观信息,经由心灵的主观能动性,转化为独特视觉语言的能力。从塞尚对结构的几何重构,到梵高笔下燃烧的星空,大师们的轨迹早已昭示:绝对的“像”是起点,而非终点;伟大的写实,其精髓在于“看”的方式而非“画”的结果。

在更深层面,这种选择本身即是一种观念实践:当算法推送与短视频切割着现代人的时间与注意力,一幅需耗费数百工时的超写实作品,以近乎行为艺术般的“时间显形”,对抗着即时满足的速食文化。当AI生成图像模糊着真实与虚构的边界,一笔一画的手工痕迹,倔强地重申着“肉身在场”的价值——那画布上纤毫毕现的纤维或金属反光,不仅是视觉的奇观,更是存在主义的宣言:这是人类的手、人类的眼、人类的时间在物质载体上的永恒镌刻。

更重要的是,即使在追求极致的视觉真实时,艺术家也从未放弃“世界在我眼前应不一样”的个体宣言——冷军画中人物那挥之不去的孤寂感,绝非照片所能赋予;那对材质近乎偏执的刻画,也早已超越单纯模仿,升华为对物质存在性的哲学沉思。超写实的外表下,跳动的仍是艺术家独一无二的感知脉搏。

不是“再现真实”而是“解剖真实”

在四川美术学院2025届毕业展上,安琪的《祷》引发的现象级围观,恰巧构成了一则关于“写实技艺当代性”的鲜活注脚。这幅被称作“重庆版蒙娜丽莎”的作品,表面是木纹肌理、气泡膜与纱巾褶皱的视觉奇观,内里却是一次对数字消费文明的审视——它证明极致的写实从未过时,但其使命已从“再现真实”转向“解剖真实”。

安琪耗时两月搭建实体装置:网购气泡膜覆盖木质人模头部,廉价欧根纱缠绕肢体,塑料耳机悬垂耳际,再以传统油画写生捕捉每一道反光与毛刺。这种“先造物再绘物”的迂回路径,恰是数字时代的手工抵抗。

观众凑近画作时惊叹的“木纹触感”“气泡膜凸起”,实则是艺术家以画笔对物质存在性的重申——当AI图像可一键生成完美纹理,手工的“不完美精确”反而成为绘画者在场的证明,如本雅明所言“灵韵”的当代显形。在她两月创作浓缩为单幅画面的状态下,每一笔都是对“即时满足”的否定,迫使观众在排队两小时的等待后,仍需驻足凝视才能穿透表象。支撑这一切的,恰是曾被质疑“过时”的学院派写实训练。

安琪坦言创作受17世纪意大利画家桑索费莱托《祈祷的圣母》启发——巴洛克式的戏剧性光影、古典圣像的庄重构图,成为她解构消费主义的语法基础。写实技艺在此非目的而是手术刀,若无对古典技法的掌握,便无法精准刺破当代幻象。安琪自述创作源于亲历的“购物后悔症”——气泡膜下被遮蔽的面容,既是算法推荐的千人一面,也是被消费主义剥离主体性的消费者群像。

《祷》在社交媒体引发的现象级传播,成为观察当下艺术生态的一个典型案例。作品在小红书单帖获得30余万点赞,是其网络影响力的直观体现。展览现场最显著的特征,是密集的观众围绕画作举起手机拍摄,这一行为本身已构成展览的一部分,传统的静观式欣赏被记录与分享的冲动取代。当“打卡”成为主要观展动机,艺术价值的评判权重不可避免地受到算法和用户互动数据的影响。

数字洪流中“人的维度”

围绕作品售价的讨论折射出一个深层矛盾:在AI图像生成技术日益成熟、可高效产出视觉内容的当下,却有藏家愿意为一位青年艺术家耗费数月的手工创作支付相对高昂的价格。这一选择具有象征意义:它反映了在数字复制品泛滥的环境中,凝结着人类劳动时间、带有独特手工痕迹和创作过程温度的原作,其稀缺性价值被重新认识。这是对艺术创作中“人的维度”的再次确认。

《祷》的火爆,是网络时代、消费时代、AI时代多重因素叠加的结果。它让我们看到,一幅画在社交媒体上能引发怎样的狂欢;也让我们看到,“画得像”依然能成为沟通不同人群的桥梁;更让我们思考,在技术越来越“聪明”的今天,人亲手付出时间、倾注心血的“笨拙”创作,那份独一无二的真实感,反而可能成了最珍贵的东西。这大概就是《祷》这幅画和它引发的现象给我们最大的启发。

因此,关于“极致真实性是否值得追求”的诘问,答案不在技艺本身,而在技艺所为何物。贡布里希早已揭示:“所见”永远受制于“所知”与“所能”。有价值的写实艺术,其内核早已从“模仿现实”转向“呈现真实”。冷军笔下人物眼中挥之不去的疏离与寂寥,格哈德·里希特模糊的“照片绘画”对历史记忆的叩问,皆证明写实的外壳唯有包裹灼热的观念内核才具有当代生命力。

当观者发出“不如照片”的质疑,恰恰点中了要害——若作品价值仅等同于其模仿对象,它便失去了存在的根基。艺术的灵韵,正存在于那画笔与画布无数次摩擦所凝结的、不可复制的生命时间里。

川美学生的选择,与其说是对传统的回归,不如说是以最古典的语言进行最当代的言说。那条艰辛的写实之路,在图像泛滥的今天,意外地成为一条刺穿表象的路径。重要的从来不是画得像什么,而是为何而画、以何触动人心。当极致的视觉真实成为一面镜子,最终映照的应是表象之下的人性深渊、时代症候或存在之思。在像素与笔触的永恒角力中,那苦行僧般的描摹,或许正是数字洪流里一叶承载人类精神重量的扁舟。(何乐为)