点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:周才庶

《藏海传》引来一波观剧热潮。它巧妙地将古老智慧与悬疑叙事相融合,将密室解谜与战争硝烟交织呈现,凭借精妙的营销策略,刷新了国内多项播放纪录,并成功开拓全球市场。它同步登陆北美Disney+、Viki,以及新加坡Singtel、马来西亚Astro、泰国Truevision、日本C7、韩国SBS等多家媒体平台。截至2025年7月3日,《藏海传》在IMDb的评分为8.6,22k(即2.2万)的评价量。相较于开播初期媒体报道“IMDb 9.1分创陆剧新高”,其评分略有下降。

《藏海传》“破圈出海”是真,所谓“引爆海外”“全球爆红”“遍地热搜”等说法,未免略显夸大其词。客观地看,《藏海传》海外传播现象显示出特定的文化症候:一方面,卓越的品质为其跨国传播奠定了基础;另一方面,审美表象与古老遗产的结合,极易导致对中国文化的狭隘解读。这种解读在引发陌生者赞叹的同时,也可能走向反面。因此,对此现象进行审慎的明辨与反思显得尤为重要。

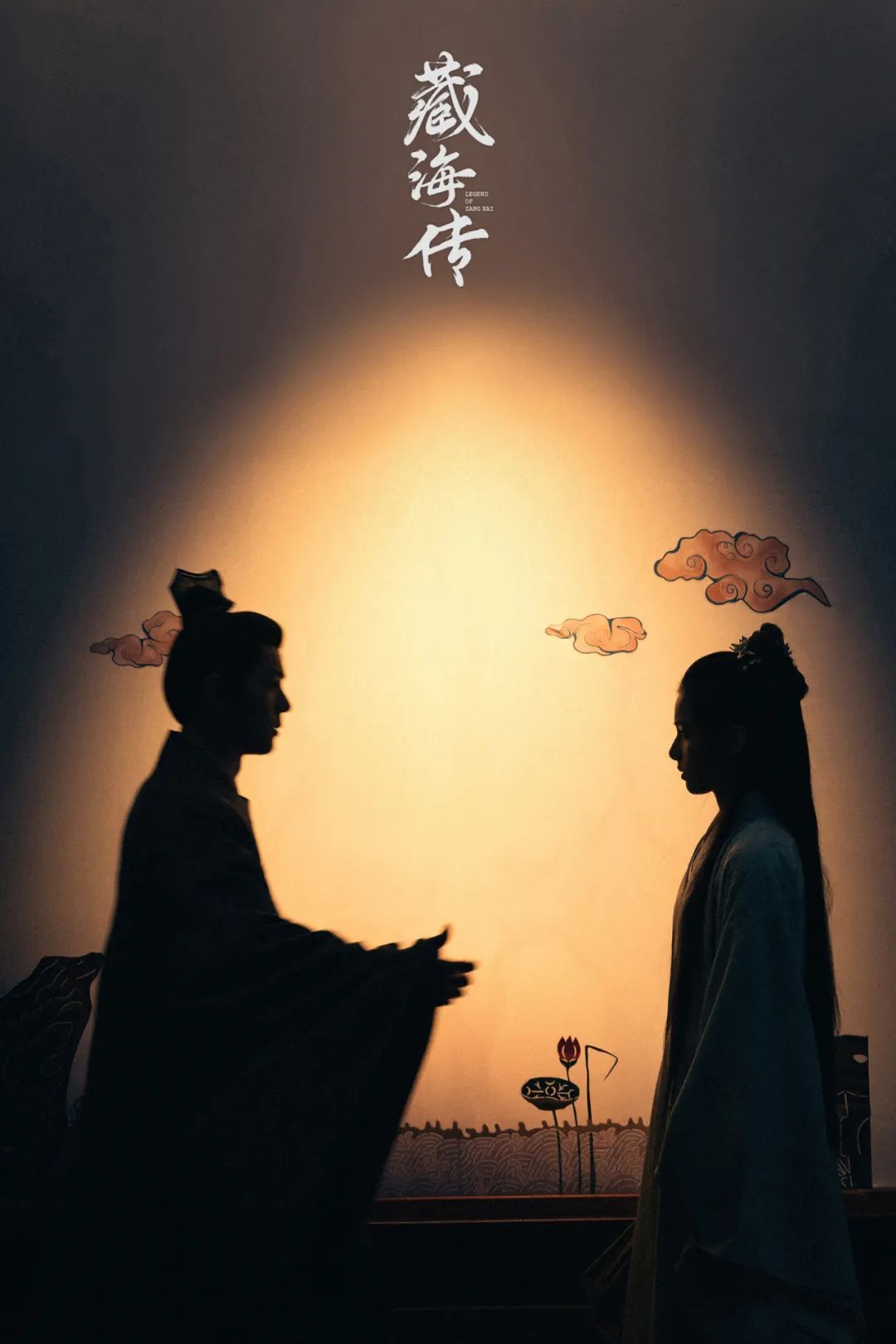

优质内容是跨文化传播的核心基石

《藏海传》由郑晓龙、曹译文执导,同时汇聚了众多实力雄厚的演员。该剧融合了复仇、权谋、盗墓等多重元素,讲述了大雍国钦天监监正蒯铎之子稚奴目睹满门覆灭之祸,十年后化名“藏海”重返京城,步步为营、斡旋于朝堂之间,最终得以复仇的故事。复仇的母题,让人想起元代剧作家纪君祥创作的杂剧《赵氏孤儿》。这部作品在18世纪传入欧洲,伏尔泰曾将之改编成话剧《中国孤儿》,成为比较文学研究的重要案例。提起郑晓龙导演,则不禁让人联想到他的另一部作品《甄嬛传》。这部宫斗剧于2011年上映,历经十余载的流传,不仅在Netflix、YouTube等国外平台热播,更成为影视作品跨文化传播的成功范例。

《藏海传》从多重维度呈现出良好的作品质量。

首先,故事惊心动魄、情节引人入胜。开局即是灭门惨案,蒯铎在冬夏监修封禅台时发现了“铜鱼”与“癸玺”,象征权力的神秘宝物惊现世间,而蒯铎因此被平津侯追杀致死。没有太多旁枝末节,直奔主题,开局即高潮。

其次,叙事节奏紧凑、叙述方式多元。稚奴获神秘面具人搭救,在星斗大师、高明师父、六初师父的悉心指导下,掌握了营造堪舆与江湖道术,毅然踏上了复仇征途。藏海反复申明,其存活于世的唯一目的便是复仇,随着剧情的逐步展开,复仇的主题得以升华。藏海与冬夏公主香暗荼之间的情感线索,以及他与高明师父虽情同父子却隐含身世纠葛的深厚情谊,在充满权谋算计的复仇主线下,为人性的温暖增色不少。多元的叙事增添了个人成长、家国大义的意味,也使得主角超越了作为复仇者的单向度形象。

再次,剧集不仅展现了艺术美感和人文情怀,更融入了东方古老文化的神秘色彩。第17集时,藏海已成为平津侯府最受器重的幕僚,两人在园中展开了一段关于种植梅花与牡丹的对话,这不仅是一种人生隐喻,更在藏海的言辞中流露出劝慰的智慧与动人的情怀。第20集中,藏海首次拜见永荣王爷。管家言道:“今日利从西方来,故而仅开西侧门。”由此可见,王爷极为讲究风水。藏海遂从西侧门进入府中,沿途细心观察,勘探府内玄机。

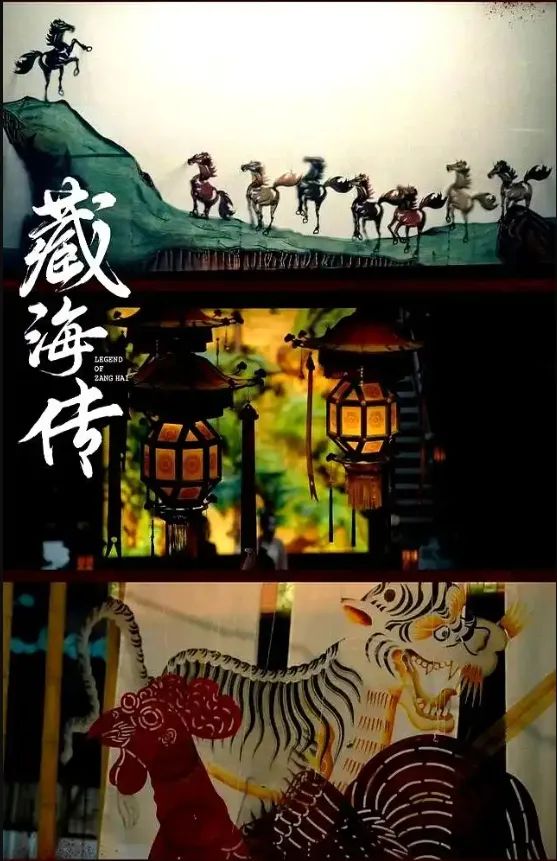

《藏海传》不仅画面精致、细节考究,还巧妙融入了多种非遗元素,生动展现了中国传统文化的博大精深与独特魅力。作为一部大男主剧,该剧充分考量了粉丝的期待视野,特写和近景镜头频繁聚焦于藏海,每一帧主角画面都精雕细琢。通过中式窗棂、雕栏或园林背景的巧妙衬托,人物面容得以生动呈现,营造出独具特色的身体美学,进而带来人景交融的影像美感。剧中的布局、场景洋溢着精美的中国风,枕楼、侯府、王府各具气象。其服饰亦极为精细,因剧集带动,玉梁金宝钿带、螭龙纹玉带钩、玛瑙带钩、金级花钿等珍藏于各地博物馆的物件纷纷被考古一番。剧中融入了多项国家级非物质文化遗产,如皮影戏、泰顺药发木偶戏、榫卯齿轮机关等。藏海到达繁华的京城,当晚便目睹了木偶戏的神奇壮观,这一非遗景观源自温州泰顺县,巧妙地将烟花与木偶相结合,令人叹为观止。

热度与争议并存的海外传播图景

《藏海传》在内地、香港及台湾地区的火爆程度显而易见。该剧在台湾地区连续7天跻身“本日热播前十”,这一现象也引起了国台办的注意并作出回应。其在东南亚国家同样反响强烈,新加坡《新明日报》高度评价该剧“超高热度与口碑表现”,将其誉为“2025年上半年最具话题性的华语电视剧之一”。该剧在华人文化圈内广受欢迎,在某些海外华人影视网站上的热度更是位居本年度首位。在国外网站上,该剧也获得了众多好评,网友纷纷称赞其“引人入胜”和“令人兴奋”。

然而,也有不同的声音出现。例如,《洛杉矶邮报》发表了对《藏海传》的剧评,批评其“剧本溃败”“类型错位、逻辑崩塌、营销过度”,并指出“对主角光环的过度依赖”。值得注意的是,这三篇批评文章均出自同一作者之手,该作者也不得不承认该剧“凭借肖战等顶流演员带来了惊人的热度数据”,以及“在社交平台上通过控评赢得了大量好评”。综合来看,《藏海传》的海外传播呈现出优势与局限并存的复杂局面。

其一,《藏海传》赢得了众多海外观众的青睐,尤其是华人群体的高度认可。作品的高品质是其根本,优质内容始终是首要的生产力和核心竞争力,能够经受住考验的作品凭借内容优势获得传播上的优势。随着移动化和社交化的传播趋势日益显著,社交媒体展现出其不可或缺的价值,剧集的短视频切片、二次创作以及网友的积极分享均发挥了独特的传播作用。《藏海传》在内容创作与市场营销两方面均付出了显著努力,成功在海外市场产生了深远影响。

其二,欧美Disney+、YouTube等流媒体平台上涌现了不少正面短评,然而其他欧美大型媒体对此尚未给予太多关注与评论,仅有的少数批评却颇为尖锐。《藏海传》在短期内尚未真正火爆海外。在其传播范围内,外国观众对风水堪舆、天象占卜、谋略权术乃至中式美学的好奇,仍主要源于对东方智慧的猎奇心态和对文化他者的想象。那些透过文化滤镜折射出的美感,以及历史距离所带来的无威胁的崇高感,往往容易催生空洞的赞美。短评中的“了不起”“神奇”等赞誉,是否只是虚幻表象下的未知隔阂?而文化竞争引发的焦虑和空间距离产生的警惕感,又容易导致偏狭的批评。邮报所批的“溃败”“套路”“智商侮辱”等言论,是否又隐含某种政治正确的意味?平和的理解与理性的判断并非易事。讲述中国故事、传递中国声音、表达中国精神,《藏海传》仍在探索前行。优秀的作品能够经受住时间的考验,影视作品的海外传播不应局限于短期效应。

警惕“中式美学”的认知陷阱

《藏海传》在仰观天象、俯察地势、观星卜筮、求签算命等方面展现了中国古老智慧的神秘,同时在布局、场景、服饰、非遗等细节中彰显了中国古典韵味的独特魅力,这些元素往往被归类为“中式美学”。然而,将中式美学简单等同于古老玄学或古典美学,可能会陷入认知的误区。

中式美学并非等同于古老的玄学,它不仅蕴含着古老的传统,更具备灵活变通的特质。《藏海传》中有大量关键情节是通过算卦、观风水、测天象等手段来推进的。藏海作为平津侯幕僚,奉命重修皇陵,其间暗藏杀机。藏海与高明师父设下一计,以逃此劫。高明伪装成江湖道士,凭借精准骗术与洞察心术混入平津侯府,算了重要一卦。签书曰:“思量无计重重险,忽有灾事勿近前,将死未死翻身处,吉星天降越关山。”这被偷换的签书就为后面的剧情埋下了伏笔。平津侯因这一签文而影响了其重要决策,藏海得以从皇陵中逃脱。

卜卦算命是民间信仰的一种方式,这在早年的古装剧中并不罕见。但卜卦并不足以表现《周易》的古老智慧。《周易》是具有哲学意义的著作,被视为“群经之首”。它以阴阳两种力量象征万物对立转化,以八卦形式象征天地雷风水火山泽,以之推测自然和人类社会的变化。“易”含有变易、简易、不易三种意思,而阴阳相互作用是万物生长的根源,其间变化莫测、深不可测。阴阳辩证与穷变通久的理念,彰显了中国哲学对变化和矛盾的深邃洞察。《藏海传》虽捕捉其表象,却未触及至理,其美感在于玄妙而非至诚。中式美学兼具表象与精髓,然以玄虚的表象替代深奥的内涵,实非上策。

中式美学并非仅限于古典美学范畴,它既包含古典元素,又可以融入现代特色。古典文化涵盖诸多非物质文化遗产,既需薪火相传、代代守护,更需与时俱进、勇于创新。那些深藏于古籍中的智慧、陈列在大地上的遗产、珍藏于博物馆的文物,正通过影视剧在当代社会焕发光彩,甚至可能跨越时空、跨越国界,展现出持久的魅力。然而,若仅凭《甄嬛传》《琅琊榜》《藏海传》等剧作打动海外观众,局限于宫斗、权谋、盗墓等题材吸引国外观众,那么对中国文化的审美认知难免显得过于陈旧。作为古装剧的《藏海传》难以展现现代中国的风貌,因此,我们有必要期待更多影视剧,包括现代剧,能够跨洋出海、脱颖而出。(周才庶)