点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:王 冠

起自西方现代主义阶段,绘画、美术脱离自然,在观看和理解上,于受众、尤其是中国受众成为难事。

这里的“自然”有两重含义:一是感官接收物理事实的自然属性,即眼见为实的写实性艺术;二是审美情感的自然流露,如笔墨优美的中国传统写意作品。当然后者的高接受度,主要作用于拥有民族血脉的中国观众。

西方现代主义美术作品往往给人以丑怪、抽象、晦涩的印象,这构成了人们亲近和接纳它的障碍。即便在数字科技已经流行,当代艺术活跃于国际舞台的今日,不懂得如何欣赏现代主义美术的中国观众仍占相当比重,其中不乏许多高级知识分子。

感性缺少审美训练自然是主要原因,但感性审美的培育也离不开知性甬道的建设。本文就从西方美术史实际的发展逻辑出发,梳理出一套观看、理解现代主义经典美术的线索与途径。

现代主义美术的开端,史论界的共识基本锁定在后印象主义,其中塞尚又被称作“现代绘画之父”。塞尚的艺术道路非常坎坷,即便是同时代的艺术探索者如塞尚推崇的马奈,都对他笨拙的画作嗤之以鼻。可见,现代主义自出现伊始,就呈现出极端不被理解的情况。

马奈《草地上的午餐》

其实,马奈早在1863年就创作出了比后来的印象主义更具前卫性的《草地上的午餐》《奥林匹亚》等作品。莫奈、雷诺阿等印象派画家不过是写实艺术和实证主义哲学在“光色”上的进一步实践。马奈的作品则有意松动了写实的基础,透视的错位,平涂的笔法,空间与造型均呈现平面化趋势,现代倾向已蕴含其中了。

晚些出道的塞尚窥得其中奥妙,他用尽一生精力,完整构建起了现代主义绘画形式结构的语言法则。塞尚描绘的无论静物、风景、人物,核心目的都并非文学性的主题内容,而他更要颠覆的还有传统写实艺术的真实美感,以及印象主义浮光掠影的视觉表达。

塞尚《静物》

我们从塞尚的经典画作《静物》《圣维克多山》《大浴女》《自画像》中,无法获得普桑、安格尔既写实又理想化的完美造型,也看不到莫奈、雷诺阿、德加、毕沙罗真实朦胧的色彩变化之美,我们收获到的只是一些略显扭曲、笨拙的形体、色块的组合,以及空间上的凹凸起伏……对看惯了经典画作的观众而言,这种感受自然谈不上美妙,它们虽然新颖,却与我们的审美情感产生龃龉。

英国形式主义批评家克莱夫·贝尔称塞尚的新贡献为“有意味的形式”。正是从塞尚开始,画面形式不以再现客观物象为归旨。塞尚的野心是,绘画从此既是主观的,又在主观之中构建起一套普遍的形式审美法则。我们见他将苹果、山石、人体都加以圆、圆柱、圆锥等几何化的处理,相互组合使之在视觉关系中显得恰当,画面因而在构图上呈现自由且平衡的稳定感,色彩的冷暖关系也不再如印象派画家那样符合自然,而是于冷暖规则中被自由地抒发,空间呈现出介乎三维立体和二维平面之间的浮雕感,当然还有画家笔触的随意生发。后来的现代主义画家们几乎无不要从塞尚的理念中“分有”其一部分加以发展。这种关系多么像柏拉图的理念之于现象界的权威性,后者是前者绝对存在的分支。由此,塞尚才得以成为现代审美世界的父亲,一个新的立法者。

在思想意识的根基方面,与十九世纪的塞尚更为接近的是十八世纪现代性哲学大家康德。他的哥白尼式的认识论转向,即将知识从主观符合客观变成了客观现象符合主观先验的认识形式,完成了对理性主体普遍价值的确认,这与在视觉上由塞尚所揭示的现代性感性审美法则如出一辙。

塞尚的艺术出现在第二次工业革命后,那时欧洲人正从人与人、人与自然、人与基督教的关系中脱离,主体觉醒、且不得不转型至人与自我、人与机器的新的精神对话当中去。这种社会的结构性改造在思想上源于康德,科技上源于工业革命,美学范式上的开启人就是塞尚。当然,其背后的社会动力还是在于资本主义发展。

塞尚之后的一系列艺术流派,在形式上都越发主观、意象乃至抽象起来。其中,具有美学上形式主义特征的艺术主要包括马蒂斯的野兽主义,毕加索的立体主义,康定斯基、马列维奇、蒙德里安的抽象艺术,以及二战后波洛克、德·库宁代表的抽象表现主义,甚至极简主义者等。

形式作为存在的底层逻辑,在柏拉图“理式说”(也可称作理念)及亚里士多德对“形式因”揭示中古已有之,这是西方理性主义思想的传统。在艺术上,视觉形式更具有规定性的权威意义,题材和主题甚至退居到二线,乃至在现代主义发展中常隐而不显。直观到美术作品的形式本身,也就把握住了它的精神实质。因此,面对这一类现代主义作品,首先要明确的是对新形式进行无条件感受的开放的审美态度,甚至“丑”也成为了形式主义的研究课题。

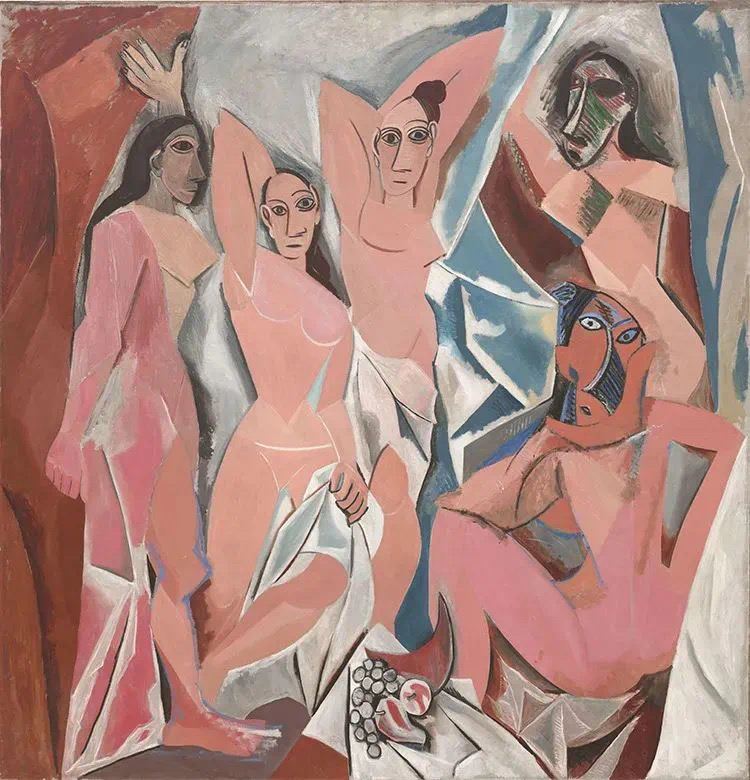

毕加索《亚维农少女》

毕加索创作于1907年的《亚维农少女》绝对无法唤起人性(进化而来的)普遍的美感体验,但却可以刺激人们产生对新的视觉形式的体验,从而激发生物感官的感性活力。蒙德里安的“抽象格子”乃至马列维奇《白上白》、罗斯科的“色域绘画”可以看作另一种现代主义审美,即抽象化的极端体现。在与这类作品的对视过程中,与其与问艺术家表现了什么意义,莫如通过色彩、笔触的视觉媒介进入它的纯形式创造,试着与它或饱满开阔、或个性反叛的审美情感进行一番共鸣。

在受到塞尚形式主义美学影响的艺术家中,马蒂斯更偏重于个人情感的抒发,野兽派虽以“野兽”为名,却也难得地成为现代主义美术中少有的显示优雅品位的风格流派,这在《红色的和谐》《舞蹈》等作品中表现明显。马蒂斯的绘画彻底强化了平面空间,以及主观色彩的强烈对比,这是对塞尚的继承和发展。另一位现代主义巨匠“抽象艺术之父”康定斯基更以音乐性的抒情风格著称,凌乱的点、线、面、色构造出情感本体的场域,形式是意志的表征,或者说形式与情感就是一体两面的存在。

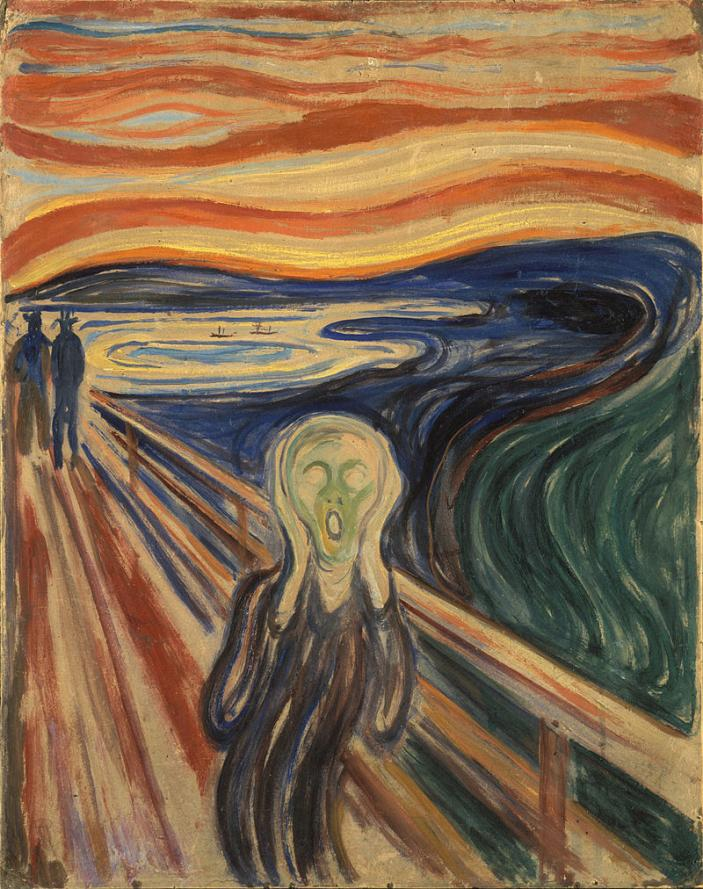

这显然是将塞尚“编程式”的形式美法则进行情感激活后的结果。最早这样做的其实是与塞尚同属于后印象主义的梵高,虽然相较于另一位后印象主义者高更,并无证据表明梵高同样受到塞尚的启发(甚至二人相互厌恶),但在时间逻辑上梵高的确在塞尚的探索之后,将主观形式发展成了浓郁的情感表达。当然,我们也不能说塞尚的形式表现是彻底无情的,这并不客观。克制、执拗的造型就是塞尚的情,只是在塞尚那里,纯粹的结构性探索太重要了。此后,抒情者梵高也激发了另一个流派的出现,即德国表现主义。以桥社为例,精神领袖蒙克和重要成员基希纳、罗特卢夫、赫克尔等人都选择用粗暴、吊诡的形象、笔触来抒发内心压抑、痛苦的情感。形式变得不再单纯,更加被赋予了内在精神与外在社会的深层属性。

蒙克《呐喊》

相较于康德主体哲学的理性先验法则,在叔本华、尼采哲学中,意志被放在了更为根本的地位上。照此非理性主义逻辑,人不可能知道世界的本体、本源,却可以通过自身的意志将其直接发挥出来,而先验或后验的思想范式(即理性形式)也不过是意志发展形成的滞留轨迹。由此也可以说,塞尚追求的形式美法则在梵高、蒙克等人的非理性意志中被直接消解,他们的作品是比塞尚更具生命饱和度的艺术展现。

由此,现代主义美术的另一重意味也被揭示出来——意志情感在表达层面的符号象征意义。当然,这在梵高乃至部分表现主义者身上似乎并不明显,但还是会被好事者加以解读。普及度最高的就是“向日葵”这一被画家反复表现的图像符号,象征着旺盛的生命力。

这种对象征、寓意的明确追求,首先在高更和与其密切交往的象征主义者身上被突出展现。以高更为例,他不但继承、发展了塞尚的形式主义,灌注了梵高式的主观情感,还进一步强化了图像作为符号的意义属性,也正因此高更才称自己为“综合主义”。1886年成立的象征主义画派,代表人物是亨利·卢梭、夏凡纳、莫罗、雷东、勃克林等,他们受诗人马拉美、波德莱尔等的影响,注重诗意、神秘的图像设计,强调主观意象、幻想世界之于精神的重要性。

在美术创作中,图像作为符号的意义展现最早源于中世纪。为了更好地传播基督教思想,美术作品的价值并不体现在视觉真实与美感方面,而是作为图示、图解专门存在。意义是被教会提前设计、灌注在图像当中的,成为众人皆知的神学编码。如,十字架象征救赎,鸽子寓意圣灵,羊羔指代信徒,金色预示神性,衣褶代表运动等。语言学家索绪尔将符号分为感性表达层面的能指,以及概念意义层面的所指。中世纪美术作品无疑强调的是视觉符号的所指。到文艺复兴时期,基督教图像的能指层面,从被有意轻视的僵硬、扁平的视觉效果,变为立体的写实性研究,饱满的真实性空间成为表达所指意义的人文主义审美载体。此外,在图像符号的所指层面,还有十七世纪兴起的“瓦尼塔斯”风格,其以骷髅、腐烂的水果、沙漏等象征生命的脆弱和流逝。这些都可以被看作西方美术史“公共象征”时期的艺术体现。

高更与象征主义之后,图像符号不但在能指层面被现代主义加以视觉改造,其符号所指的规则更是被重新界定在了主观表达层面上。当我们在观看高更晚年杰作《我们从哪里来?我们是谁?我们要往哪里去?》时,必须要承认,自己并不仅仅为其新颖形式的表现所吸引,还会不自觉地落入对其中人物、动植物、神像关系的安置做解读的欲望当中。我们同样会对亨利·卢梭在《狂欢节之夜》《梦》《热带森林》等作品中所描绘的神秘怪异的场景感到好奇,不知不觉地“阅读”起它们来……

高更《我们从哪里来?我们是谁?我们要往哪里去?》(局部)

所谓“象征”就是用一物或一事来比喻另一物、另一事,认为只有这样才能更深刻、更富神奇性地唤起心灵觉知。对此,象征主义画家们普遍认为现实是不可靠的,只有精神才是真实的,而要进入这个幻想、神秘的世界,象征手法就是通往灵性世界的窄门。这种主体性、主观性的意识与现代哲学的启发关系密切,叔本华、尼采、柏格森、弗洛伊德等大哲对非理性、直觉、潜意识作为第一性的强调,为现代主义艺术家们打开一扇更大的精神窗口。此外,还有学者更是认为象征主义者们也同样受到孔德实证主义哲学的推动,其理由是一些象征主义画家甚至想像科学研究那样,将自我精神世界的图谱进行严格编码,类似心理分析的艺术手册,从而更好地引导观众进入。如果这种考究是确凿的,那不得不感叹,西方人的理性执念真是无比强大。

高更与象征主义之后,这种将图像符号化使之产生主观象征,引导观众进入神秘世界的艺术手法,被表现主义的蒙克,分离派的克里姆特,形而上画派的基里科,超现实主义的达利,以及巴黎画派的夏加尔等一众大师继承发扬出去。当然,其艺术语言都是建立在个性化形式创新的基础上的。

对观众而言,在感性形式的符号能指层面对图像进行审美的同时,无论能够解读出图像所指的意义并产生片刻共鸣的欣慰感,还是处于模糊态时,被不知所云的图像挑动神经后感叹艺术神奇,都有一番现代艺术的智力趣味深藏其间。

在现代艺术诸多另类创作中,有一个流派最特殊,它以“反对一切”为口号,不但在社会层面上反对一战、厌恶政治,在作品上也走到了“反艺术”的地步。这就是达达主义。

其实,达达主义的很多作品也并未全都表现出强烈的反艺术、非艺术特征,只是相较于之前诸多流派在形式与意义方面更为混乱和偶发,如苏黎世达达的重要人物汉斯·阿尔普和毕卡比亚的创作就在前卫性中保留了现代主义的绘画性。

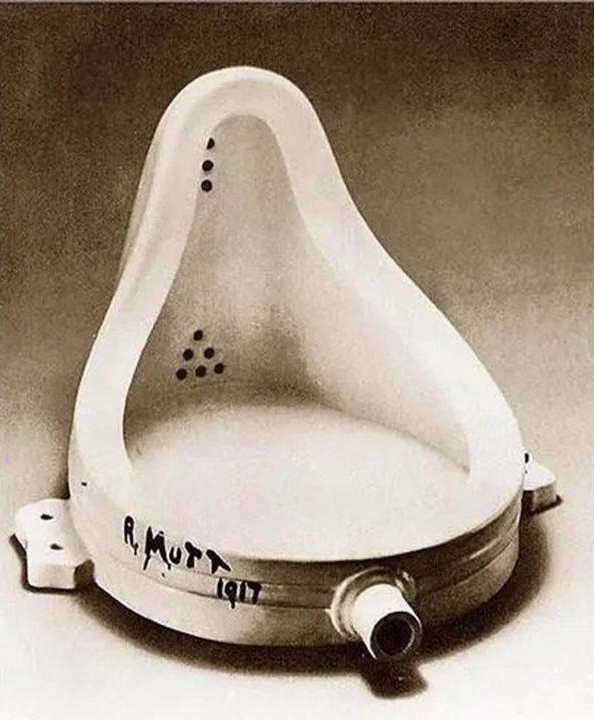

但是,当1917年马塞尔·杜尚将那件著名的小便器《泉》抛入展厅后,达达主义作为反艺术的极端特性展露无遗。《泉》被称之为现成品,也就是将生活物品不加或稍加改良后再赋予其“艺术品”地位,之后这类艺术常被称为装置艺术。

马塞尔·杜尚《泉》

观众面对这类现成品的不适与荒诞,与对待早期现代主义美术在造型、色彩上的丑感体验完全不同。艺术家需要做的只是选择一件平凡之物,在上面签字后挪进展厅而已,从此它便被赋予了艺术的权威性。其实,早在1913年,杜尚就创作了第一件现成品《自行车车轮》。《泉》之后,杜尚又创作了给“蒙娜丽莎画小胡子”等恶搞气质浓重的达达主义杰作。

达达主义属于现代主义美术思潮,但是杜尚的前卫举动却又使其成为连接起后现代主义的桥梁人物。也就是说,发生在二十世纪六十年代美国的后现代美术,或多或少都受到了杜尚的影响。

那么,这类作品的价值性体现在哪里呢?这不但是现代主义美术的问题,也是后现代、当代艺术的难点。

马塞尔·杜尚《自行车车轮》

简单来说,就是观念。

这种观念并非知识和道理的输出,而是对已有认知的艺术化颠覆。艺术家也许并未改变物品形态,却通过改变物品或行为的“语境”——结构主义语言学家将环境看作语言系统,这源于西方的理性认知传统,即用语言再现世界——四两拨千斤地完成了作品的创作。

一切艺术类型都并非对已知信息的说明性输出,否则就都成了论文。艺术的创造恰恰就是要对未知部分进行激发和表达,以唤起确定的理性之前的或之外的感觉,这在以往诗歌、戏剧、音乐、美术一次次制造出其不意的精彩效果中已成常识。只是,观念性的艺术将战场放在了“纯粹认知”层面,通过反视觉、非审美的另类手段,以错位、矛盾等“棒喝”,颠覆人们对艺术、对生活的诸多基础理念的规定,从而完成了它的艺术性。而其中最常用的手段,就是改变物品、行为存在的“语境”。

这类观念艺术背后的思想支撑,与后期维特根斯坦语言哲学,以及解构主义哲学思潮密切相关。在后期的维特根斯坦及德里达、利奥塔、德勒兹等人的思想文本中,均对确定的“符号-概念”认知系统产生质疑,认为符号及其意义本就是在感知过程中不断错位、生成、误读、延异着的。从古典时代到现代性构建起的符号规则,不过都是披着文明外衣的理性霸权,文明的前进就是要解绑权威观念,将语言意义还原至一系列复杂关系当中,甚至还要主动生成更多错位、误读,以保持社会活力,向更开放的可能性发展出去。

追求确定性本是人类的天性,就像贪欲和恐惧一样,但在后现代精神看来,“确定”是霸权也是惰性。这类艺术也被比附于中国禅宗精神,禅宗反权威的呵佛骂祖、不立文字、顿悟空性等意识,的确吸引了大批西方艺术家,其中最著名的当属约翰·凯奇、克莱因、波洛克等人。但并无证据表明,杜尚也受到过禅宗影响,如有雷同,实属智慧巧合。

以上对现代主义美术发展的梳理基于线性逻辑,现实中的具体情况会更复杂一些,落在具体作品上有些也未必泾渭分明。

艺术既不是理性的科学研究,也不是超验的宗教信仰。虽然西方艺术常以科学为技术底色,虽然艺术家也常会追慕宗教并从中获取灵感——稍一探究就会发现艺术家往往将不可知的超验信仰、超感官的戒律,与动物感性相混淆,以满足艺术创作的欲望、灵感所需——但艺术终究只是艺术。

底层逻辑的理清虽然不能培育起大艺术家,但却可以为观看、理解现代主义艺术提供巨大帮助,犹如工程搭建脚手架一般。由此,我才将现代主义艺术归结为——注重视觉表达层面的“形式”,注重内涵表达层面的“象征”,注重社会文本关系层面的“语境”,三个层次维度。其中,前两个是典型的现代主义线索,后一个则连接着后现代主义、当代艺术的线索。

西方现代主义的启动在社会层面源于工业文明的发展,是文艺复兴以来人文主义创新意识的极端化体现。从最早的普遍的大写的“人”,逐渐演变至差异化的个体的人,且将这种个人意识进行了英雄主义的书写放大——梵高、高更、毕加索等天才就是资本主义下自由主义、个人主义的精神表征。中国社会的近代化、现代化是被动开始的,在我们的传统思想里,个人和唯“新”从未成为过主流。即便有一些类比于西方个性发展的诸如徐渭、八大山人、扬州八怪等艺术家出现,其背后的意识与态势也实属特例。

历史的发生之于“个人”是偶然大于必然,感性大于理性的。很多艺术家(包括历史推动者)在创作时,常是出于另一套个人欲求的逻辑。我们对其价值、意义的解读,往往依凭于后世总结的需要。这也表明了上帝逻辑或历史逻辑与个体生命欲求逻辑之间永恒的错位,上帝或历史老人需要选择一个天才去推动一条线索的发展,此天才只是依凭自我的生命动力将其执行出来,其理由往往并非后世总结的具有历史高度的有意为之。这是现实的狡黠,也是命运的玄机。

作为观看现代艺术史乃至一切历史的我们,要将历史的发展高度、创作者的感受初衷,以及观看者自己的私密感受,进行一番综合性调和。由此,观看才是有意思的,才能和创作一样成为一门了不起的学问。(王 冠)