点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:张 克

这本书是当下两位普通国文教师围绕一本《国文课》选本随文感兴的记录,理成文字时选择了“絮语”。为什么是“絮语”呢?

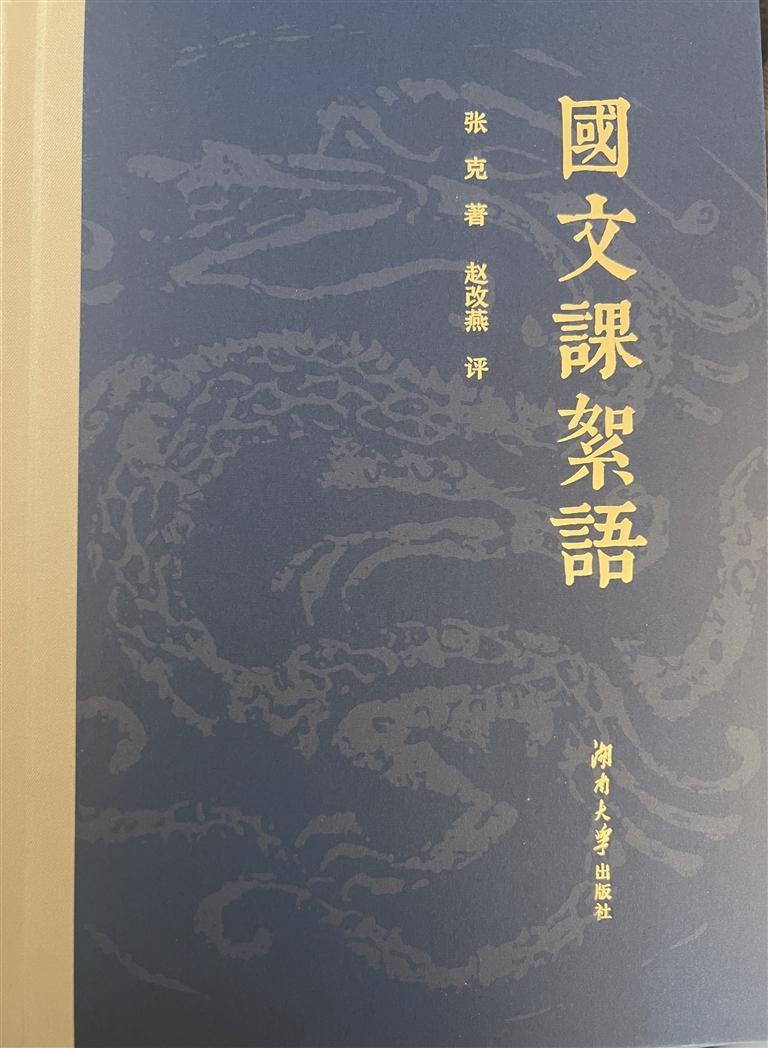

《国文课絮语》 张克 著 湖南大学出版社 2024年12月版

著者有个偏见,书有两种写法,一句一句写的和一段一段写的。一句一句写的,由字到词,由词到句,由句到段,处处都潜伏着犹疑、裂缝,语意的推衍、语态的妥帖、语流的畅顺、情绪的流转最费思量。具体而微的连缀、转折、递进、通贯时时刻刻折磨着写作者,站在文脉语流的某个坎上左顾右盼就是过不去的情况不时出现,每每令人头疼,《聊斋志异·促织》里“唇吻翕辟,不知何词,各各悚立以听”可以借来约略说明此刻的囧状。有人说,“把句子扔到烤肉架子上,我要看见它滋滋作响”,大概就是这类人的追求。

我也羡慕那些呢喃的文字。后来我看到刘小枫用呢喃一词评论张志扬的哲思语态时,马上想到上学时一次去同学家,看到他母亲祝祷的画面,原来这样的语态叫呢喃。我在中国古典文章里极少见到这样的语态,无论四六骈文还是其他史传、碑铭及各路文体。即使宣称自己是“吾文如万斛泉源,不择地而出,在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难”的东坡,也不符合我在同学母亲那见到、听到的语态。

张志扬的哲思语态恐怕也难全部符合,只能说大略近似。后来我在看克尔凯郭尔《十八训导书》一书的中译本时,才又一次见到了所谓呢喃的语态,感觉他的语流也在涌现,仿佛文字不是直线的,而是涌现的。这种涌现的语态在陀思妥耶夫斯基那种癫狂的叙述里也曾见识过。我思忖了很久,为什么这种呢喃的语态在中国古典文言文章里很难见到?

我在中国古典文言文章里常见到的语态是顿挫和流转,可以分别以《史记》和《红楼梦》做代表,具体情形对中国的读书人不必多做赘述,都明白。黄侃有句“言在唇吻,随世潜流;文着于书,其性凝固”大体可以说明从言到文的变化以及行文叙述的顿挫,形容杜甫的沉郁顿挫可以说是中国文章的基本语态。其实这种顿挫感也是《红楼梦》行文叙述的常态。《红楼梦》行文叙述时的流转主要体现在每一语言单位(字或词)、每一话头、每一口吻、每一场景之间的过渡上,像切线划过某个点一般,圆融、妥帖。我觉得顿挫的凝结、庄重和和流转的轻盈、圆融都是好的。

语流涌现的呢喃语态不常见,在顿挫与流转之间,可否有一种中间态的语态?我称之为“絮语”。顿挫感稍弱一点,不要每句都是深湛幽渺之思,让人可以絮絮而谈,但也不能全无遮拦,意思、语流、文脉还是得有个流转的样子。看上去,絮语像是打了折的呢喃。据我的观察,中国古代文章里出现絮絮而谈、唠唠叨叨语态时,说话者多是边缘的老年人、尤其是女人。古汉语单字为本、四六跌宕的叙述行文有抑制“絮语”的内在机制。如此说来,“絮语”有可能作为一种现代语态在发展,“絮语”会是观察现代文章古今之变的好切口。

罗兰·巴特曾写过一本《恋人絮语》,对絮语有所思考。主要是想打破关于爱情的规训性表述,使用神经质似的发散性行文,散点透视,糅思辨与直接演示为一体,恢复情话的片段性,让人感受到“恋人心中掀起的语言波澜的湍流”。

我没那么大野心,搞不好汉语的“絮语”研究还得旷日持久,也非我们这本小书所能承载。说起研究,常见的无非三类,抚摸式的、针刺式的、覆盖式的。抚摸式的长于随物感兴,针刺式的长于问题剖析,覆盖式的则长于东拉西扯、虚张声势。当然,还有等而下之的,揩油式的,只是为了占研究对象的便宜,著名人物的纪念、研究文章,最易“油”大。这本《国文课絮语》,说起来还是会有些微研究心得,可不想遵循这三类研究套路的绳墨了,无以名之,只好就叫“絮语”式吧。(张 克)