点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:窦永锋

古代石刻文献为考察区域文化的发展过程、形成状态提供了重要的实物支撑,具有地方历史文献整理与文化建设的多重价值。关山千峰竞奇,绵延百里,是陕、甘两省的地域分水岭,也是古代丝绸之路上的重要节点。关山脚下的张家川回族自治县文化厚重、历史悠久,境内古迹众多,有杨上旧石器时代遗址,仰韶文化史家类型聚落圪垯川遗址,还有入选2021年“百年百大考古发现”的马家塬遗址。

2017年1月14日,由《中国书法》杂志社、西北师范大学、甘肃省书法家协会、甘肃省书法家协会学术委员会、张家川回族自治县博物馆联合组成的考察队一行20余人,奔赴甘肃省张家川回族自治县恭门镇河峪村东北山下,对镌刻于公元150年的东汉石刻,进行了综合全面的考察。翌日,考察队在县博物馆召开石刻学术考察研讨会,最后达成共识,将此石刻因地取名《河峪颂》。

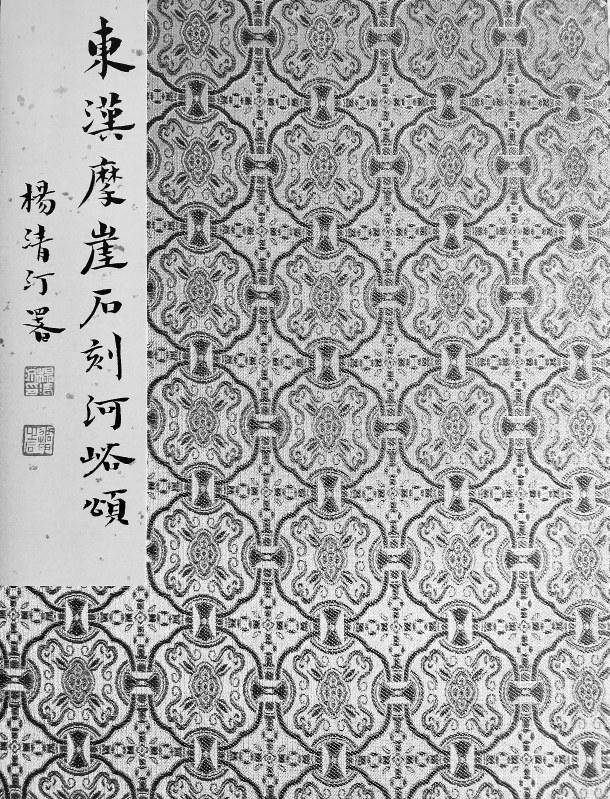

《河峪颂》摩崖石刻拓本局部

清代学者冯云鹏所著的《金石索》中记载:“就其山而凿之,曰摩崖。”《河峪颂》依山就石,理当属于摩崖石刻范畴,因石刻所在崖体坐北朝阳,经风历雨千年,造成石刻壁面残泐严重,部分铭文漫漶难辨,专家学者依据残存文字释读得知,《河峪颂》摩崖石刻主要记载了东汉汉阳郡太守刘福(字伯寿),率领民众整修关陇古道,善政亲民和施惠于民的政绩。

《河峪颂》摩崖石刻由于地处关山深处,历代金石文献均阙遗不载,久不为人所识,对其进行的相关介绍,最早见载于《张家川回族自治县志》,之后《张家川史话》《甘肃古代石刻艺术》等史志著作收录石刻全文,但未作全面、深入的释读和考证。《河峪颂》摩崖石刻作为以证史实、弥足珍贵的石刻历史遗存,对研究东汉中晚期西北史地极具参考作用,而其本体价值又是多方面的,无论文物价值、历史价值还是书法艺术价值,都可称之为稀世瑰宝。尤其在书法研究方面,《河峪颂》作为秦文化辐射区以及关陇古道摩崖古隶的艺术典范,对陇蜀道《西狭颂》等摩崖石刻产生了重要的文化影响。2019年10月,河峪摩崖石刻被国务院列为第八批全国重点文物保护单位。2023年1月,河峪摩崖石刻被列入国家文物局公布的《第一批古代名碑名刻文物名录》。

2023年,张家川回族自治县博物馆编、杨清汀策划主编(副主编谢安珍、窦永锋)的碑帖名品《河峪颂》,由西泠印社出版社出版。《河峪颂》碑帖的出版,极大地丰富充实了地域文化的内涵与价值,是传承和弘扬中华优秀传统文化的重要成果。知名文化学者、书法家肖云儒认为,《河峪颂》的出版对金石研究、书法创作而言,意义尤为重大,尤其对古代历史文化资源的保护、传承和利用,进行了一次可资借鉴的出版示范。

《河峪颂》碑帖是一部图文并茂、系统完整的法帖论著,也是目前这一时期关于《河峪颂》最为翔实的专题研究著作。碑帖整体装帧庄重古雅,在创意设计上观照时代审美气息,以精化制作、物化呈现、活化利用为宗旨,一是凸显其文化历史价值,二是增加其艺术典藏价值。碑帖函套封面包定制锦缎,函内合装图册和附册;图册装帧为蝴蝶装,图册底版依据天水书法篆刻家赵钧收藏的《河峪颂》整拓本,此拓本墨色沉郁,传拓精良;碑帖附册为《〈河峪颂〉研究》,收录了杨清汀与笔者合作撰写的两篇学术论文,做到了史料的对比研究、印证和统一。另外,每部附原比例缩小整拓,并夹带碑帖编号藏书票,从版本特殊性以及递藏、题跋而言,不仅具有较高的考古研究和临摹鉴赏价值,而且具有一定的收藏价值。

张家川百里关山观光走廊 资料图

《河峪颂》摩崖石刻是中国古代众多石刻文物中的一个经典缩影,在史料、文学、书法艺术、地方志等诸多方面,对于经史的补证作用自不待言,在金石学、文化史、书法史上亦占有重要位置,而对其实施抢救性整理出版,对于研究、保护这一重要石刻,尤其对深入挖掘石刻本身的历史价值具有积极的推动作用。

关陇古道上,《河峪颂》摩崖石刻默默见证了近两千年的“汉关唐月”,本身承载着历史的厚重与苍凉,蕴含着深刻的人文理趣和深邃的历史文脉。沉寂的摩崖映射出来的是人的精神。《河峪颂》摩崖石刻历经风雨沧桑,其刻石残存之文雄健清峻,凝结为《河峪颂》文化的思想内核和精神之光,凸显摩崖颂主刚健有为的精神德操和深远的家国情怀,激励着众多仁人志士积极进取,报国为民。