点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:杨小彦

阅读古代画论,我们往往重视其中的审美观念,热衷于阐释曾经的趣味倾向,而往往忽略其“真实起点”(姑且这样定义)。因为属于艺术欣赏的范畴,所以这是完全可以理解的。站在现代的立场上,这样一些审美观念和趣味倾向,本身正是一套风格编码,是不同时代、不同民族、不同背景所滋生的不同情绪面对自然投射的历史性产物。问题是,当我们以这样一种方式解读下去,就会以为,古人眼中的山水自然,似乎一开始就充满了意趣和诗性。站在艺术的立场上,我们向来只说“江山如画”,而不说“画如江山”。贡布里希在《艺术与错觉》中讨论过这一类风格编码的现象。他的提示告诉我们,面对同一景色,熟悉中国传统技法的画家看到的是“笔墨”,而熟悉印象派外光传统的画家看到的则是“色彩”。当年我就读广州美院油画系时,大一上素描课,老师要求学生仔细描绘特定光线照射下的整体色调,说这就是“全因素素描”,是打基础的一项重要任务。与此同时,版画系有老师大胆创新,在教学中贯彻相反的原则,要求学生舍弃笼罩在物体上的明暗变化,学习描绘“本质结构”。这一画法被称为“结构素描”。于是乎,在学院中骤然掀起了一场“全因素素描”和“结构素描”的激烈争论,双方各持己见,互不相让,争论焦点是谁更接近真实。“全因素素描”论者认为,只有他们的画法才是真实的,因为作品与对象并无二致。“结构素描”论者则强调,真实只存在于对象的结构之中,描摹外表是眼见的真实,而不是“艺术”真实。从学生偏好激进这一点看,学生内心可能会比较认同对艺术真实的追求,以为“结构素描”更有风格,因而也更“艺术”。当年同样教素描的王肇民先生对版画系的这一教法却颇不以为然,他批评说,训练的结果是,学生作业在风格上几乎全都一样。今天回想起来,在赞成王先生批评的同时,我却生发了另一个问题:为什么不去指责“全因素素描”的风格相似,却要批评“结构素描”的表现类同?是否因为前者是“基础”,后者是“表现”?相似的争论,后来还以更为“国际化”的方式出现在上世纪八十年代浙江美术学院举办的“赵无极班”上。正是在这个班上,法国华裔画家赵无极痛斥流行的“契斯恰科夫体系”(也就是“全因素画法”),强调要学会自己去观看,甚而还动手破坏学生的作业,好让他们明白个人之眼的重要性。几个月下来,学生们在放弃了习惯的“契斯恰科夫体系”之后,却又呈现了另一种类同,作业处处都带上了赵氏涂抹的影子。范景中教授事后针对此事评论道,“大画家”讲出了“小理论”。他的意思是说,在风格相似这一点上,“契斯恰科夫体系”和“赵派”可能都殊途同归,所谓个性,或者叫个人观看,依然没有得到有效的落实。

上图为阿尔贝蒂的铜像,他在《论绘画》中,引入了投影线和截景的概念,阐明了最早的数学透视法思想。

《雅典学院》 意大利 壁画 拉斐尔

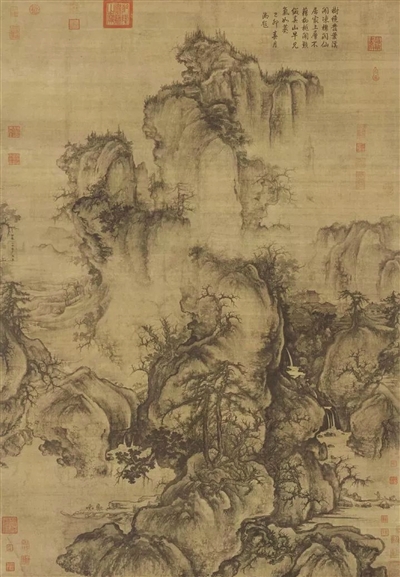

《早春图》 宋 绢本 郭熙

《芙蓉竹子图》 清 纸本 邹一桂

古人的绘画,可谓成就斐然,今人望之莫及,只能虔诚追模。我有一个崇尚艺术传统的朋友强调说,古之山水,莫过于倪云林;古之书法,莫过于王羲之。所以,他写山水,摹倪画为范;写字,临王字为本。王倪之后,何足论道。言下之意就是,存在着一个未受污染的原初传统,艺术复古就是要回到这个传统中去,以厘清后来的偏差。

或许李白已经看透了这一现象?他在一首吟咏月亮的诗中写道:“今人不见古时月,今月曾经照古人。古人今人若流水,共看明月皆如此。”古人今人,对月吟诗,因情入景,各有抒情,然人已全非,诗随流水,月却还是那个月。用现在的理论话语表述,风格编码代代变异,风格指向的自然对象却依然如故。横向西方,面对同一景色,中土叫“山水”,西方叫“风景”,技法构图和观看完全不一样,甚至彼此对立。以“山水”为自豪,或以“风景”为旨趣,各有各的说法,各有各的追求。但是,所面对的自然物象却始终如一。因为,我们都生活在同一个地球,处在同一片天空下。

中国传统山水的透视法则,典型莫过于北宋郭熙所提出的“三远”。治传统画论和美学的学者对此津津乐道,以为足以和十五世纪阿尔贝蒂与布鲁内莱斯基创立的“透视法”相提并论,甚至以为“三远”更接近艺术的真理,而透视只不过是一种观看的规定而已。

的确,文艺复兴的透视法首先是一套数学体系,然后才是在平面上塑造三维空间错觉的观看规定。“三远”则不仅成就了郭熙在山水上的成就,也由此而奠定此后千年中国山水的内在结构与审美基础,至今仍然起着重大的作用。

文艺复兴的阿尔贝蒂就透视法指出:“画家的职能是这样:用线条描绘,用色彩着色,在给定的无论什么木板上或墙上,画出他所看到的任何人的相似平面图形,从离画面中心的特定距离和地点看,画面凸现出来,像是有体积和活的一样。我们对所有完美的绘画艺术的说明很容易被一个几何学家理解,但是一个对几何学完全不了解的人将不会理解这些以及其他的绘画规则。因此我断定画家必须学习几何学。”在他看来,所谓绘画,就是那些从眼睛发出射向对象的光线所形成的“锥体的横截面”,绘画问题就是一个几何学的问题。

把绘画归结为一个几何学问题,把真实的画面看成是“锥体的横截面”,如此机械僵化,郭熙及其后人的确有理由捂着嘴长笑,也见证了邹一桂对“西洋画”批评的美学正当性。不过,在僵化的透视法还没有进入中土以前,或者更准确地说,西洋透视法还没有发生作用以前,千万不要以为中国历代画家都以审美为依归,而不讨论眼前所见的自然这个“物理事实”。在没有比较的情况下,其实中国古人在“眼见为实”上也是很观看经验的。仍然以郭熙为例,他在著名的《林泉高致.山水训》中,就喋喋不休地讨论“真山水”。

郭熙指出,因为山水巨大,所以,和看人物不同:“山水,大物也。人之看者,须远而观之,方见得一障山川之形势气象。若士女人物,小小笔笔,即掌中几上,一展便见,一览更尽,此皆画之法也。”在这里,“形势气象”似乎是一模糊而诗意的形容。至于花卉之类,郭熙所给出的观看,却很具体:“学画花者,以一株花置深坑中,临其上而瞰之,则花之四面得矣。学画竹者,取一枝竹,因月夜照其影于素壁之上,则竹之真形出矣。” 同理,观山水也需有法,否则,“形势气象”就会无法落实。郭熙着重指出:“真山水之川谷远望之以取其势,近看之以取其质。”在这里,郭熙用的“真山水”这一字眼,他所强调的是,面对真实山水这个庞大的“物理现象”时,要远取其“势”,近取其“质”。“形势气象”是其“远”,与“质”构成观看上的视觉对比。

(作者杨小彦系中山大学艺术学院教授)